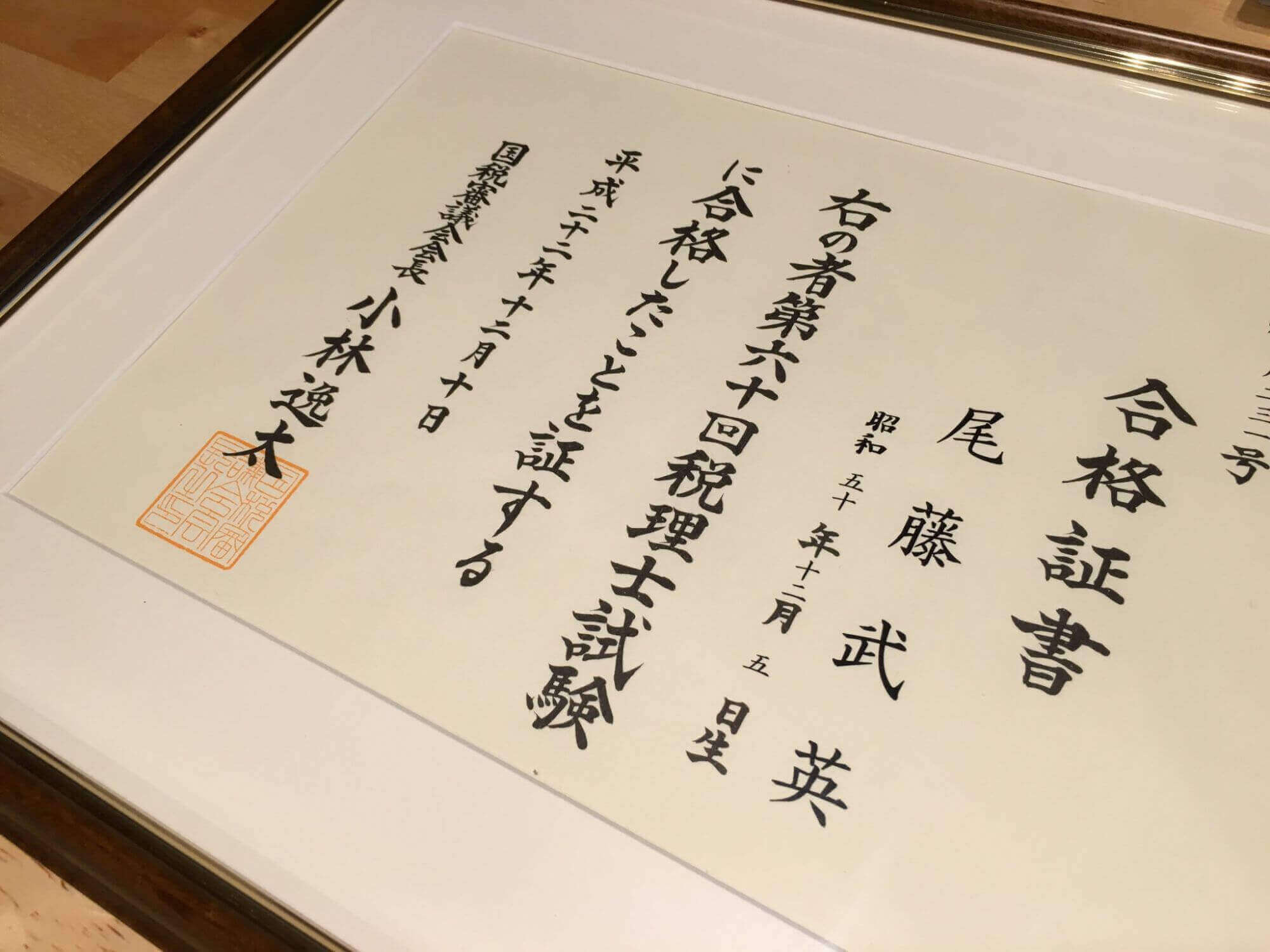

私の税理士試験初受験は2003年(第53回)でした。

以後、紆余曲折を経て受験8年目の2010年、第60回の記念大会(?)でなんとか官報合格を果たしました。

この間、いいこと悪いこと、本当にいろんなことがありました。

途中からはなぜか授業をする側にもなっていましたし(^^;

で、8年も受けていれば大なり小なりいろんな失敗を積み重ねているもので。

今日はそれらの失敗の中でも、今でも私の記憶に強く残っている3つの失敗を紹介します。

今税理士試験に挑まれている方に何か参考になれば嬉しいです!

この記事を書いた人

2007年から2012年まで「資格の大原 税理士講座」で相続税法の常勤講師として勤務。

受験経験者コースを主に担当し、2012年には全国統一公開模擬試験の計算問題の作問も担当しました。

詳しいプロフィール(運営者情報)

税理士試験の勉強方法・攻略法まとめ

目次

ブログ記事の執筆・編集方針及び注意事項(免責事項・著作権など)

失敗その1:最初の年のダブル合格で税理士試験をなめてしまった

私は初受験の年に簿記論、財務諸表論をダブル合格していますが、逆にこれが良くなかった気がします。

簿記論と財務諸表論は必須科目ではありますが、税理士試験に挑む人がまず最初に受験する、言わば「税理士試験の入門科目」。

受験初挑戦の人が多いということは、受験生全体のレベルも他の税法科目に比べると正直落ちます。

しかも、私が合格した2003年は、どちらの科目も合格率がその年だけ飛び抜けて高かったんです。

(簿記論が15%、財務諸表論に至ってはなんと20%を超えていました)

そんな年だから運良くたまたま2つとも受かっただけなのに、受かった直後の私の感想は…。

「あ、税理士試験ってこんな程度か。」

もう、あの頃の自分をシバきたいって感じです(^^;

初受験が終わった直後の年内は所得税法と相続税法を初学で受けていたんですが、合格発表直後の年末年始にはもちろん何も勉強しなかったですし、それが響いて年明けからは一気に授業についていけなくなっちゃいましたから。

一旦ゆるんでしまったネジを締め直すのは容易では無く、また、税法の厚い壁もあって、翌2004年、2005年は合格科目無しに終わります。

3つ目の合格科目をゲットしたのは初受験から3年後、2006年のことでした。

失敗その2:日を跨ぐ受験で知らず知らずのうちに気が抜けていた

次の大きな失敗はその2006年に起こります。

この年私は所得税法と消費税法を受験しました。

所得税法は受験3年目、消費税法は初受験。

3年も勉強していれば当然成績も上がってくるわけで、直前答練などの成績は所得税法は合格レベル。

一方、消費税法は初学ということもあり散々な成績でした。

受験経験者と比べると問題を解くスピードがどうしても遅くて、それが成績が上がらない大きな要因でした。

そんなこともあり、私の中での位置付けも

「本命はあくまでも所得税法!消費税法は運が良ければ受かればいいな」

程度でした。

が。

結果はどうだったのかというと、消費税法は本当に自分に運が向いてくれた(解けない部分が多くて解答スピードが問われない問題だった!)おかげでまさかの合格。

でも、肝心の所得税法はケアレスミスを連発。あえなく不合格となりました。

なぜそうなったのかというと、初日の消費税法で燃え尽きてしまったからです。

まるでプロ野球の中継ぎ投手のような…

よく、プロ野球の中継ぎのピッチャーでも、1イニング目はピシャリと抑えたとしても、イニングを跨いで投げた2イニング目は打たれることが多い、っていうことがありますよね?

(去年(2015年)のプレミア12の韓国戦での則本投手とか。)

多分、あれと同じようなことが起こっていたんだと思います。

あの年、消費税法の試験が終わった直後はとにかく疲労感満載でした。

また、「多分これなら受かっているはず!」という手応えも自分の中ではかなりありました。

そして家に帰って一晩寝て。

そうしているうちに、知らず知らずのうちに気が抜けてしまっていたんでしょう。

そのときはそんな状態になっているなんて全く気付かなかったんですが…。

また、私の場合消費税法の本試験の問題に慣れていなかったことが余計に疲れを増幅させた気がします。

でも、それは勉強の仕方次第では防げる疲れでした。

過去問、大事です。

今年複数科目を受験されるという方も多いでしょうが、特に日を跨いで複数科目を受ける方は「試験のための体力維持」にも気を配るべきです。

残された日々はその辺りも意識しながら最終調整を進めて下さいね。

失敗その3:重箱の隅を突くことに一生懸命になりすぎた

そして、受験7年目の2009年にも私は大きな失敗をしています。

これについては以前、↓以下の記事でも書いています。

理論で誰もが解答するAランク部分だけではなく、誰も挙げないようなCランクの柱まで細かく列挙した上で、規定についても全てを「薄く広く」解答。

結果、この年はBランクで落ちています。

この年私は所得税法受験6回目。

何年も同じ科目の勉強を続けている人が一番やりがちなミスです。

何年もやっていると、枝葉末節の部分にどうしても目が行ってしまうんですよね。そしてそこを解答したがるという悪循環…。

このブログではしつこいぐらいに言っていますが、本試験で要求されるのはあくまでもAランクの解答精度です。

「自分は他にもこんだけいろいろ知ってるんですよ〜!」

というアピールは税理士試験では不要です。

これから解く答練ではそこを惑わせるような問題がたくさん出てきますが、そこは絶対に見失わないように気を付けて下さいね。

税理士試験での3つの失敗のまとめ

今日は、私自身が税理士試験で冒した失敗談を紹介してみました。

以前の職場で、税理士試験の中で失敗したことはなんですか?と尋ねたら

「そりゃあ税理士を目指したこと自体が失敗だったよね」

と必ず返してくる人がいたんですが(笑)、税理士になった今、私はそうは思っていません。

いざ独立開業してみると、食べていくのは確かに大変だし責任も重いですが、それでも毎日楽しいです。

これをご覧になっている受験生の皆さんも1年でも早く税理士試験に合格して、1日も早く独立されることをオススメします。

我々と同じ世界で働く方が1人でも多く生まれるよう、皆さんのご健闘をお祈りしていますm(_ _)m

【関連記事】

私自身の合格体験はもちろん、講師時代に得た経験や情報をぎゅぎゅっと凝縮しました。

税理士試験の勉強方法・攻略法のまとめ【元O原講師が綴る】へ

てか、年内の時点から気の緩みはあったんですけどね…。

【税理士試験】税法初学者は最初からパワー全開で挑むべし!