先週(2025年9月17日)、私も組合員として所属している京都税理士協同組合に講師として呼んでいただき、研修会を開催しました。

テーマは「基礎から学ぶ相続時精算課税〜改正を経た制度の現在地と未来〜」

平成15年(2003年)から導入されている相続時精算課税制度では昨年大きな改正が入り、これが今後の税理士実務にも影響を与えていくことが予想されています。

解説記事2024年からの相続税・贈与税改正まとめ|生前贈与は7年へ・精算課税にも基礎控除

今回の研修会は、

- 基本編

- 制度の概要や歴史(導入来の改正内容)

- 今回の改正に至るまでの議論の推移

- 相続時精算課税の適用要件

- 贈与税額の計算(基礎控除を含む)

- 相続税額の計算(災害特例を含む)

- 贈与者・受贈者が中途で死亡した場合の権利義務の承継等

- 住宅取得等資金の特例

- 贈与税の納税猶予の適用者の特例

- 応用編

- Q&A形式で探る相続時精算課税制度の勘所

- 過去の判例・裁決例から探る相続時精算課税制度の勘所

- 考察編(まとめ)

- 暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較

- 相続時精算課税制度のメリット・デメリット

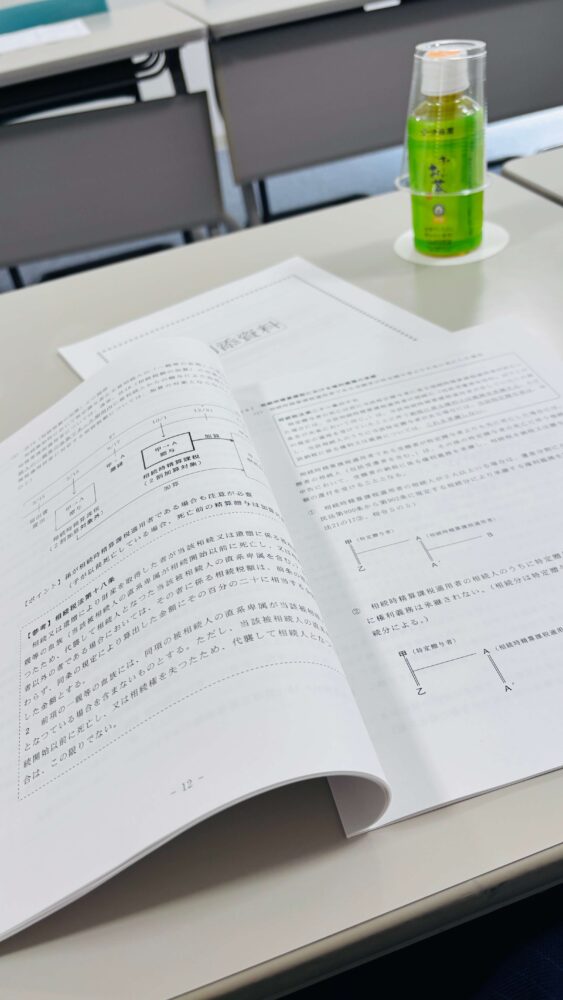

など、基本から応用まで、税理士が押さえておくべき相続時精算課税制度のすべてを解説するというコンセプトで実施。

私自身、ここ数回のこういった(=税理士向けの)研修会ではパワーポイントでレジュメを作成していましたが、

今回は久々に冊子タイプの自作テキスト(本編35ページ+別添資料28ページの2種類)を用意し、ホワイトボードでの板書も活用しながら3時間ガッツリ講義を行いました。

また、今回は初の試みとして、自分が喋っている姿を動画で収録。

収録した講義の一部は↓YouTubeでも公開しています。

など、びとうの「喋りの腕」が気になっている方のご参考になれば幸いです。

(講師のご依頼の参考としてもご活用ください。)

ただ、喋ってみて1つ悔いが残るのは、作成したテキストのボリュームが予想以上にあり、講義時間が10分も延長してしまったこと…。

しかも最後相当駆け足で喋ってもそれ、なので、かなり反省が残りました。

(今のところ依頼はないですが)もし次、同じテーマで研修会をする機会があればリベンジしたいですね。

当日は税理士予備校講師時代の受講生の方がわざわざ大阪から(!)研修会を受けに来ていただいたりと、懐かしい再会もありました。

無名の講師だけに集客が心配でしたが、実に70名弱もの方に会場にお越しいただき、大変感謝しております。

貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

【関連記事】

- 2024年からの相続税・贈与税改正まとめ|生前贈与は7年へ・精算課税にも基礎控除

- 【講演しました】近畿税理士会右京支部・中京支部研修会「令和6年からの相続税・贈与税改正」

- 【講演しました】近畿税理士会伏見支部研修会「相続贈与一体課税・小規模宅地特例」

- 【人前で上手く話すコツ】人に伝わる話し方をするために心掛けていること

元予備校講師の経験を活かしたわかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

オンラインでもお受けしていますので、お住まいの地域問わずお気軽にどうぞ。