2025年9月16日、令和7年の「基準地価(基準地標準価格)」が公表されました。

報道発表資料:全国の地価動向は全用途平均で4年連続上昇~令和7年都道府県地価調査~ – 国土交通省

この記事ではこの「基準地価」について、

同じような用語としてよく目にする「公示地価」や「相続税路線価」「固定資産税路線価」との違いも含めて解説してみます。

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

【提供サービス】

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発の税金相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

本記事は著作権法上の著作物にあたり、同法に定めるルールに基づかない引用はすべて著作権侵害となります。

ブログ運営ポリシー(著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

目次

「基準地価(基準地標準価格)」とはそもそも何?

「基準地価」とは、各都道府県が毎年9月下旬に公表している土地の取引価格の目安のことです。

各都道府県では毎年1回、不動産鑑定士などの意見をもとにその年7月1日現在の土地の価格を調査し(これを「都道府県地価調査」と呼びます)、その結果を公表しています。

調査の対象となる地点(京都市左京区●●町●番地など)は「基準地」と呼ばれ、

その地点に現在建っている建物の形や土地の貸借の形態などは一切無視してその土地を有効活用するとした場合にその土地につくと思われる値段を算出。

これを「基準地価(基準地標準価格)」と呼んでいます。

(金額は1平方メートルあたりで公表されます。)

我が事務所の町内にも調査地点(基準地)が存在します

実は、ウチの事務所の町内(京都市左京区下鴨夜光町)にはこの基準地価の調査地点(基準地)が存在します。

こちらがその地点付近の写真です。閑静な住宅街の一角ですね。

先日公表されたこちらの基準地価は470,000円(1平方メートルあたり)。

200㎡の土地を持っていれば、それだけでなんと9,400万円!

ちなみにこの値段は、商業地も含めた全ての左京区内の調査地点の中で最高値でした。

住宅地に限ってみても京都市内全域で2番目の高さとか…(^^;

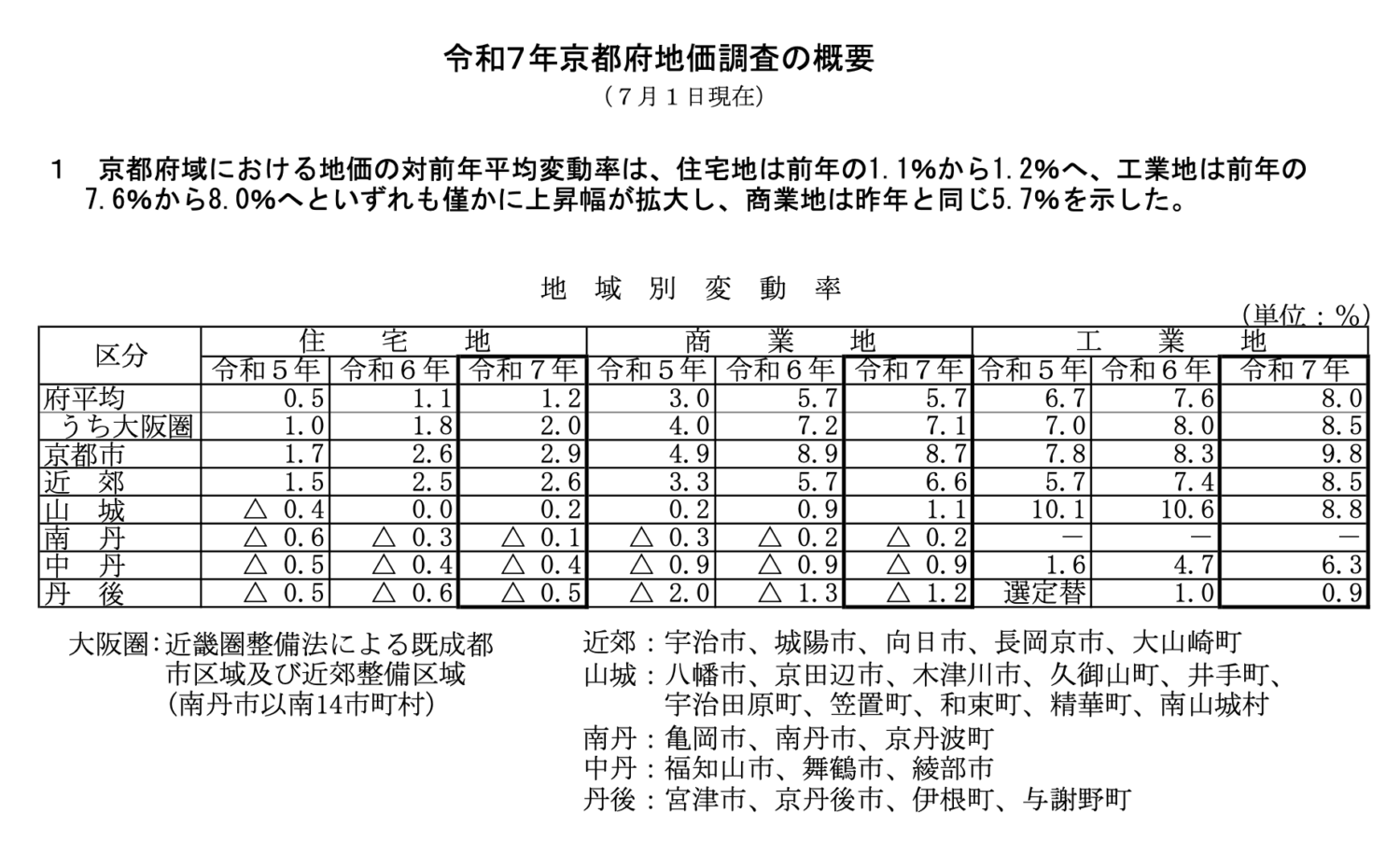

京都府下の状況は?

京都府が発表している資料によると、京都府域の地価は、京都市やその近郊地域(宇治市や城陽市、向日市、長岡京市など)では住宅地・商業地ともに上昇。

特に京都市内の上昇が顕著で、住宅地は前年比2.9%増、商業地は同8.7%増だったようです。

このあたりは7月に国税庁から公表された路線価と同じ傾向を示していますね。

関連記事【令和7年路線価発表】京都市内の商業地は4年連続上昇。新たな急上昇エリアも

京都府の地価(土地情報)/京都府ホームページ

「公示地価(地価公示価格)」との違いは?

以上が「基準地価」というものの概要ですが、世の中にはこの基準地価と似たような言葉がもう1つ存在します。

それが何かといえば、「公示地価(地価公示価格)」です。

よく春先にニュースや新聞などで耳に&目にするこの言葉。

これって、基準地価と一体何が違うんでしょう?

違う点は以下の4つです!

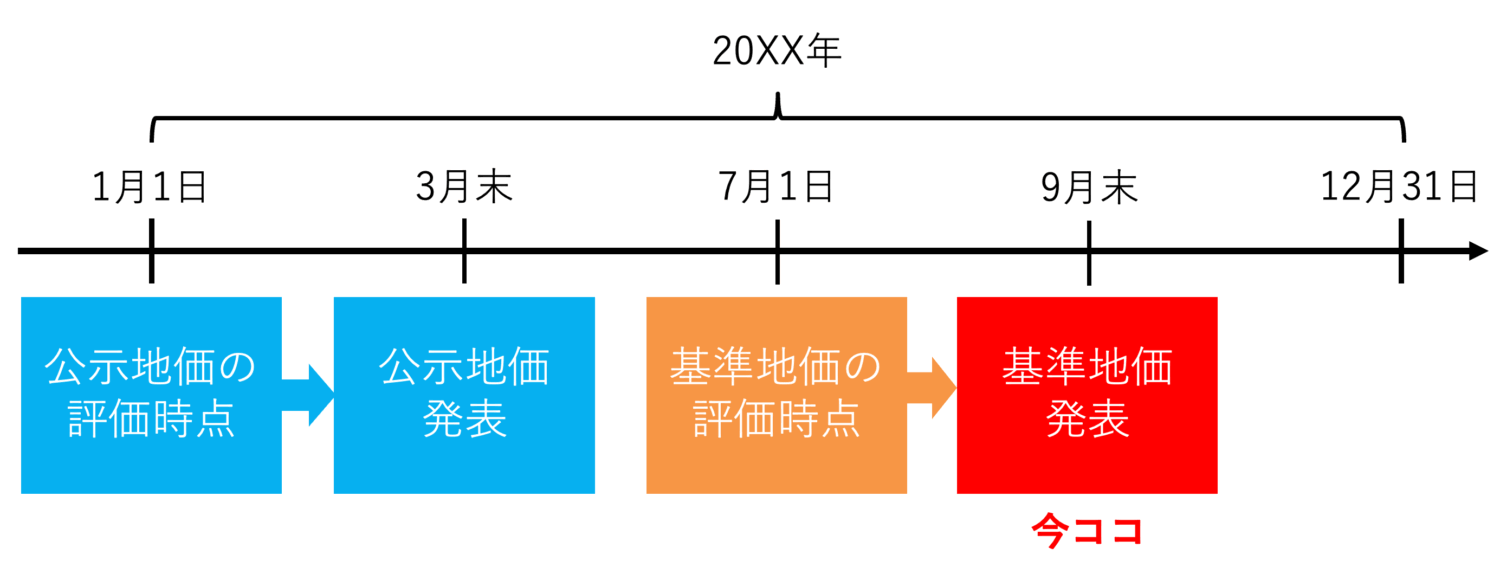

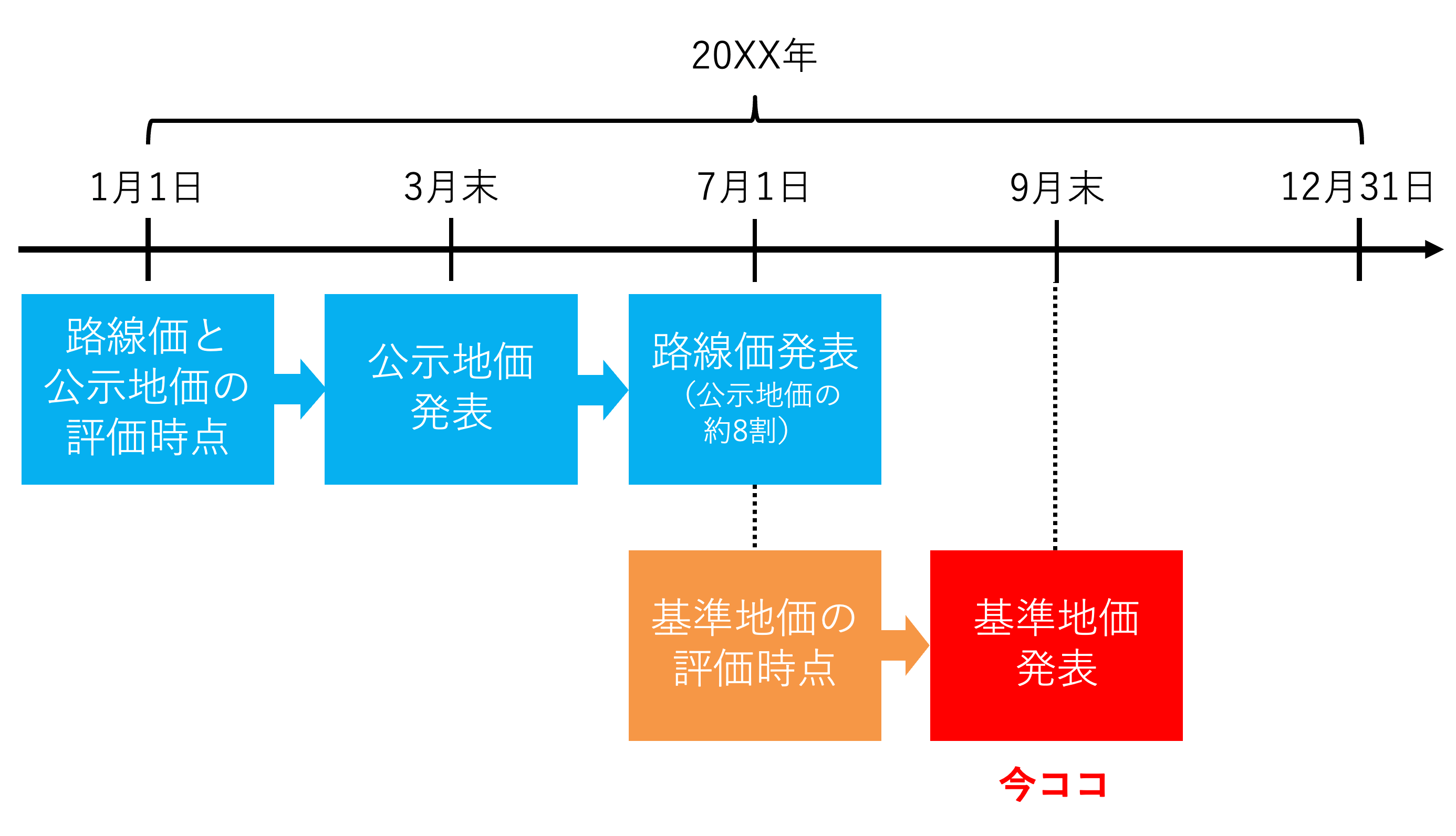

- 1:地価を評価する時点

基準地価が7月1日時点の価格なのに対して、公示地価は1月1日時点の価格である。 - 2:公表の時期

基準地価は9月下旬に公表されるが、公示地価は3月下旬に公示される。 - 3:調査地点

基準地価の調査地点は公示地価のそれよりも幅広い。基準地価は公示地価を補足しているイメージ。 -

4:地価を決定する機関

どちらも公表は国土交通省経由だが、公示地価は国土交通省が直接決定するのに対して、基準地価は各都道府県が決定する。

ざっくり言うと、基準地価は半年前に公示された公示地価を補足するものだというイメージを持っていただければ。

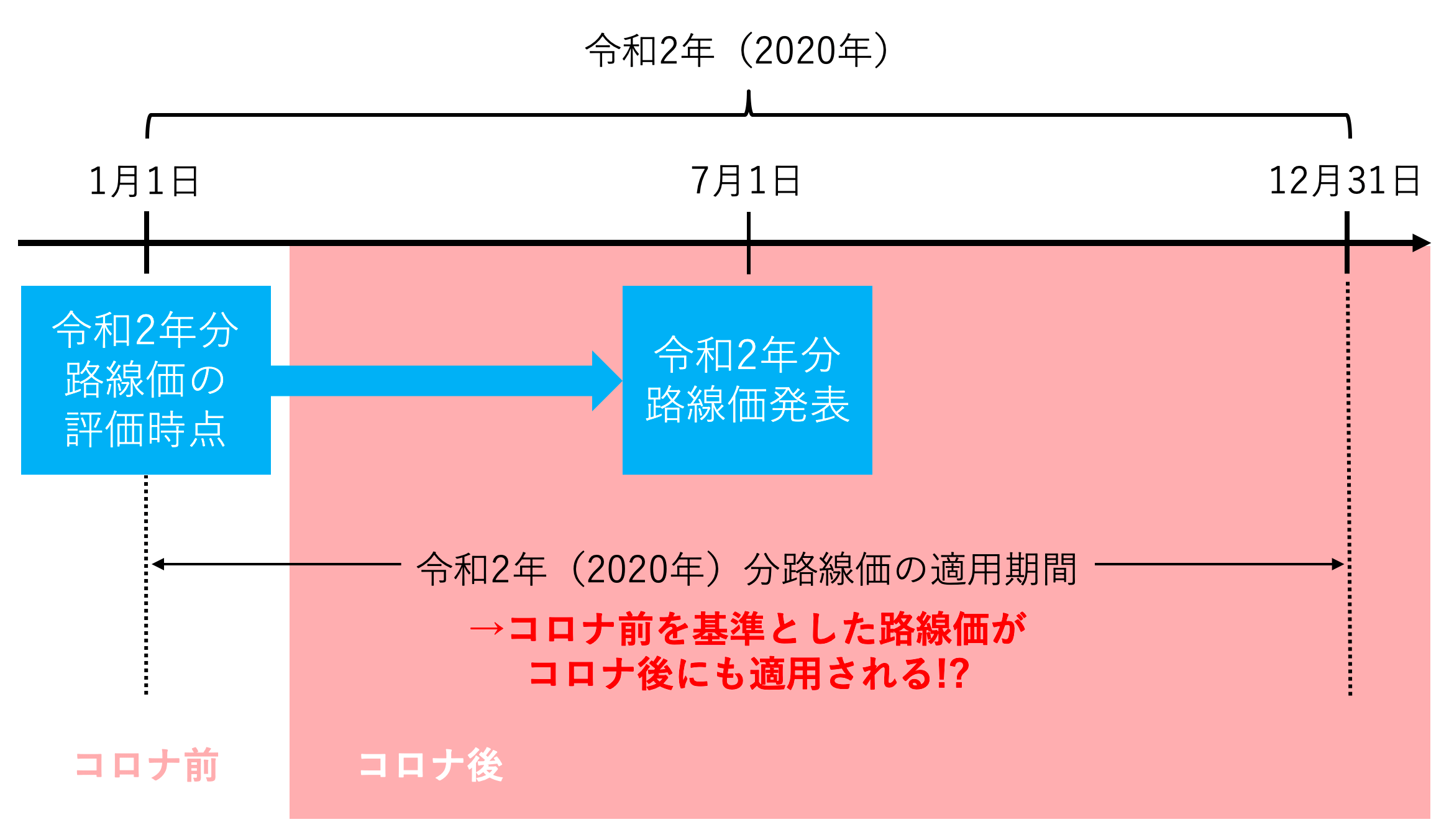

線表で表すと↓こんなイメージです。

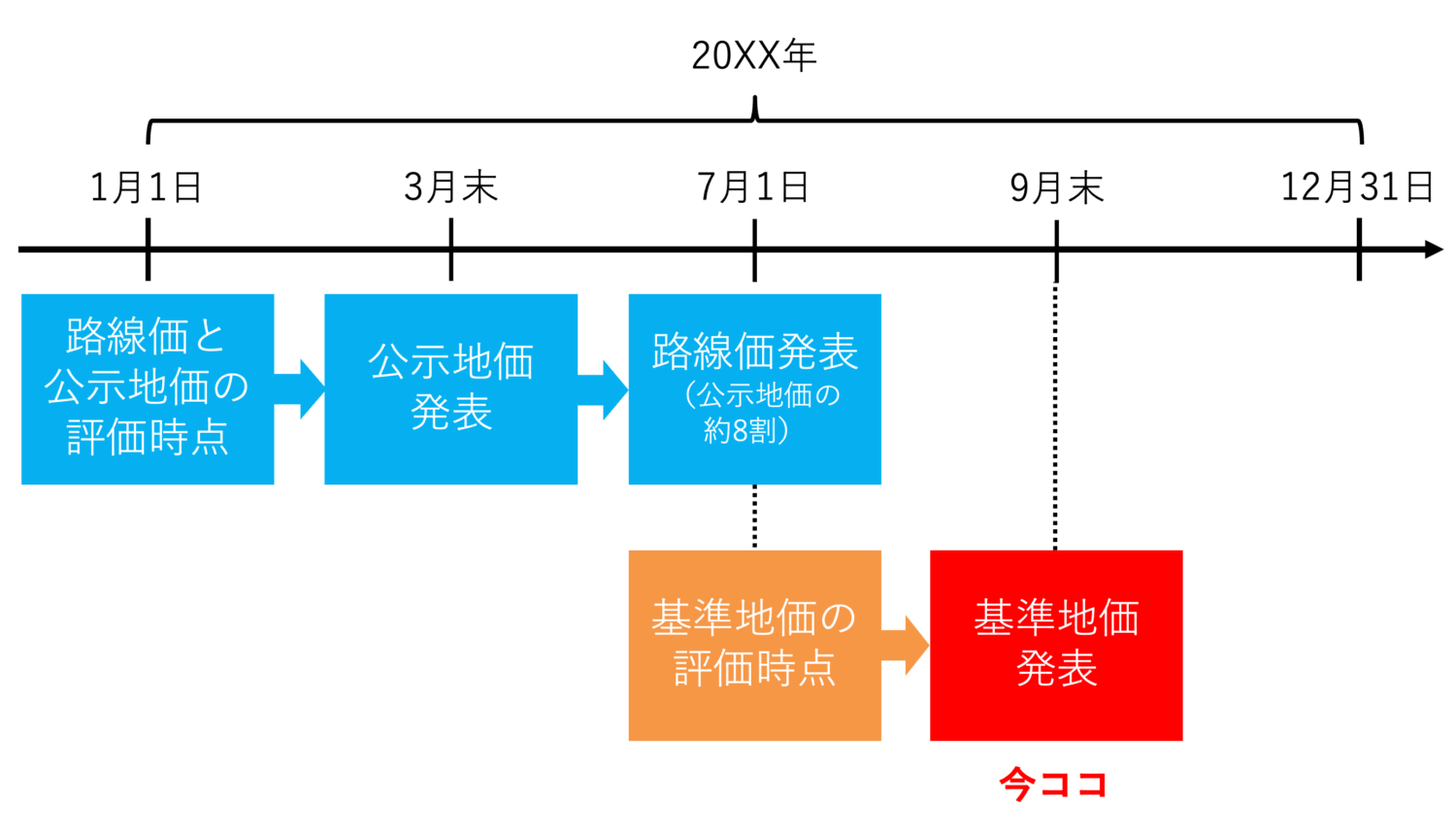

「相続税路線価」「固定資産税路線価(固定資産税評価額)」との違いは?

ほかにも、公的な機関が公表したり弾き出したりする土地の値段に関する数字としては、「相続税路線価」と「固定資産税路線価(固定資産税評価額)」がありますが、それぞれ、

-

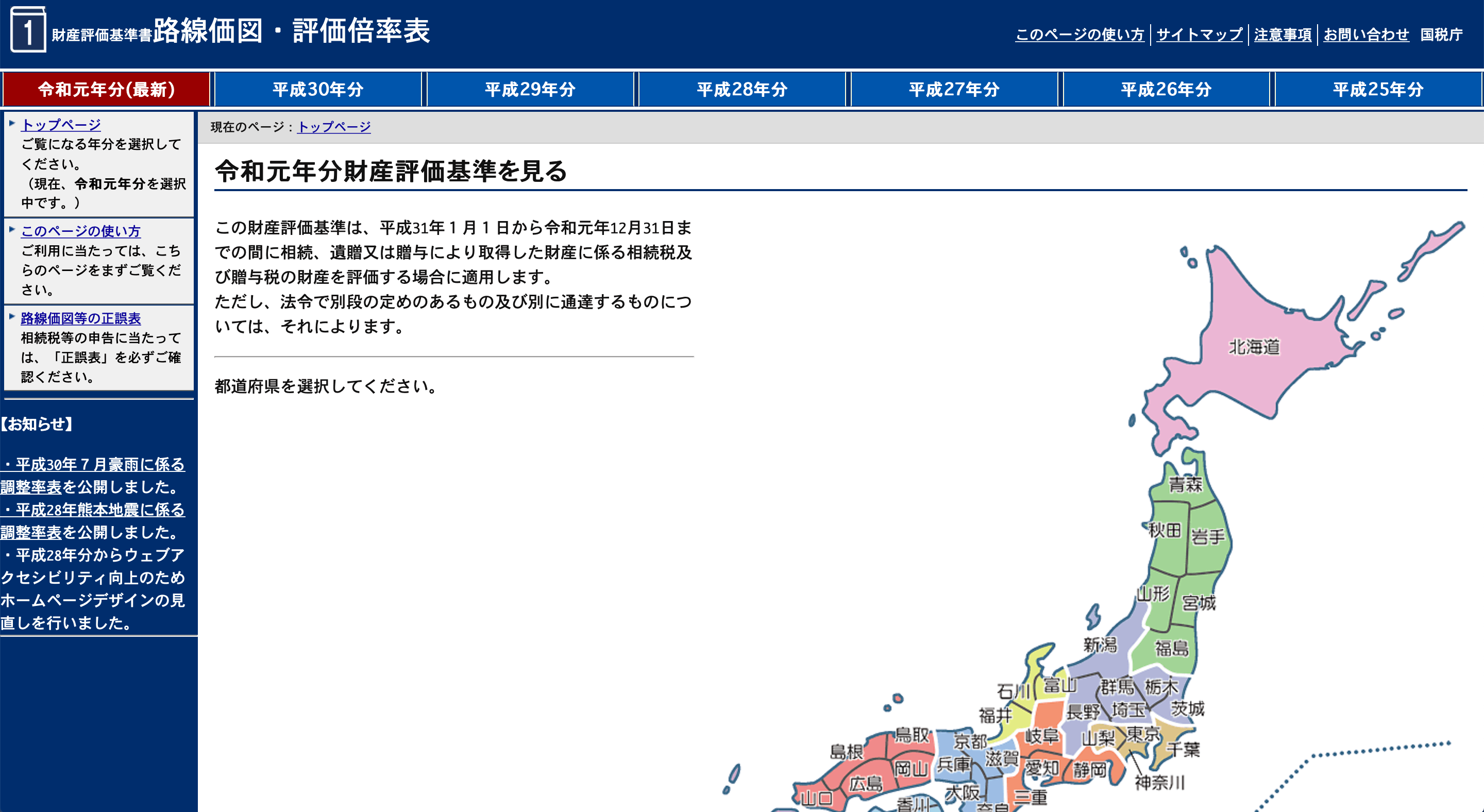

「相続税路線価」=相続税や贈与税の計算での土地の課税評価額(=相続税評価額)を求めるために国税庁が毎年7月1日に公表する、土地の1平方メートルあたりの価格。

金額は公示地価や基準地価のだいたい8割程度。

びとう -

「固定資産税路線価」=固定資産税や不動産取得税などの計算に使うために市区町村が決定する土地1平方メートルあたりの価格。

「固定資産税評価額」とは一団(一筆)の土地全体の価格のことを指す。

金額は公示地価や基準地価のだいたい7割程度。

といった特徴があります。

先ほど出した線表に相続税路線価を足してみると↓こんな感じになりますね。

相続税路線価や固定資産税路線価は税金を課税するために使う値段であるという点で、基準地価や公示地価とは大きな違いがあります。

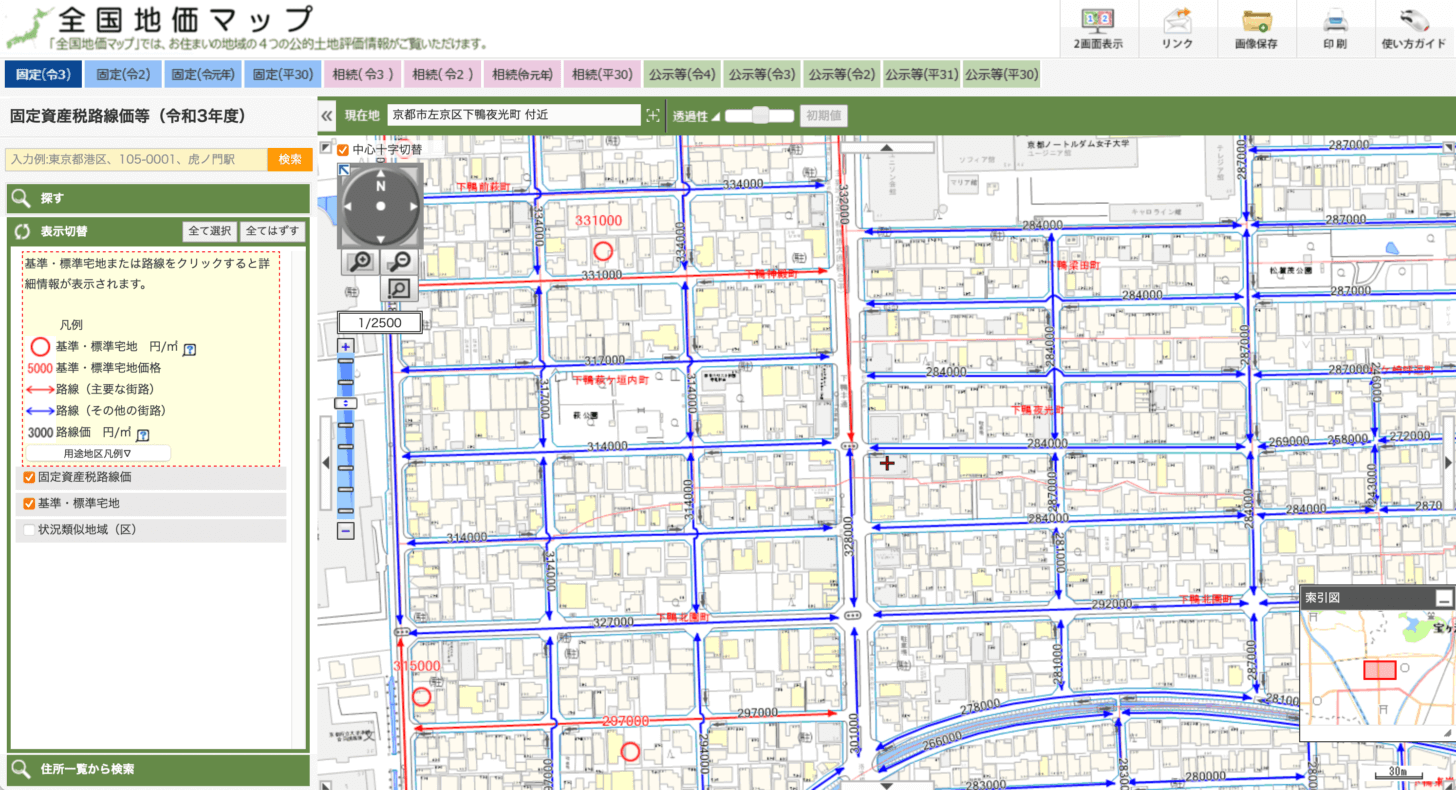

基準地価や公示地価が確認できる便利なサイトのご紹介

基準地価と公示地価は、国土交通省が運営する不動産情報ライブラリというサイトで

日本全国全ての調査地点の価格とその詳細情報が↓このような形で確認できます。

また、全国地価マップというサイトでは、これらに加えて、相続税路線価、固定資産税路線価も確認可能です。

興味のある方は是非、これらのサイトからご自身の住んでいる場所周辺の地価を調べてみて下さい!

土地の値段は「一物四価」「一物五価」状態

というように、土地の値段には「基準地価」「公示地価」「相続税路線価」「固定資産税路線価(固定資産税評価額)」の4つの指標があります。

また、場所によっては、1つの土地に対してこれら4つの金額が全て付いているところもあります。

これら4つの値段が付いている状態のことを、業界では「一物四価」と呼んでいます。

もちろん、これら以外に不動産市場において実際に取引される価格(実勢価格、時価)もあるわけですから、それも入れると「一物五価」状態。

…なんだかとってもややこしいですが、土地の売買を検討されている方にとっては売値や買値にも直接影響を与える数字ですから、これら4つの金額の特徴は押さえておいて損は無いと思います。

今の状況の中で、今後これらの土地の値段がどのような動きを見せていくのか、注目ですね。

以上、この記事では「基準地価」というものについて、

同じような用語としてよく目にする「公示地価」や「相続税路線価」「固定資産税路線価(固定資産税評価額)」との違いも含めて解説してみました。

【関連記事】

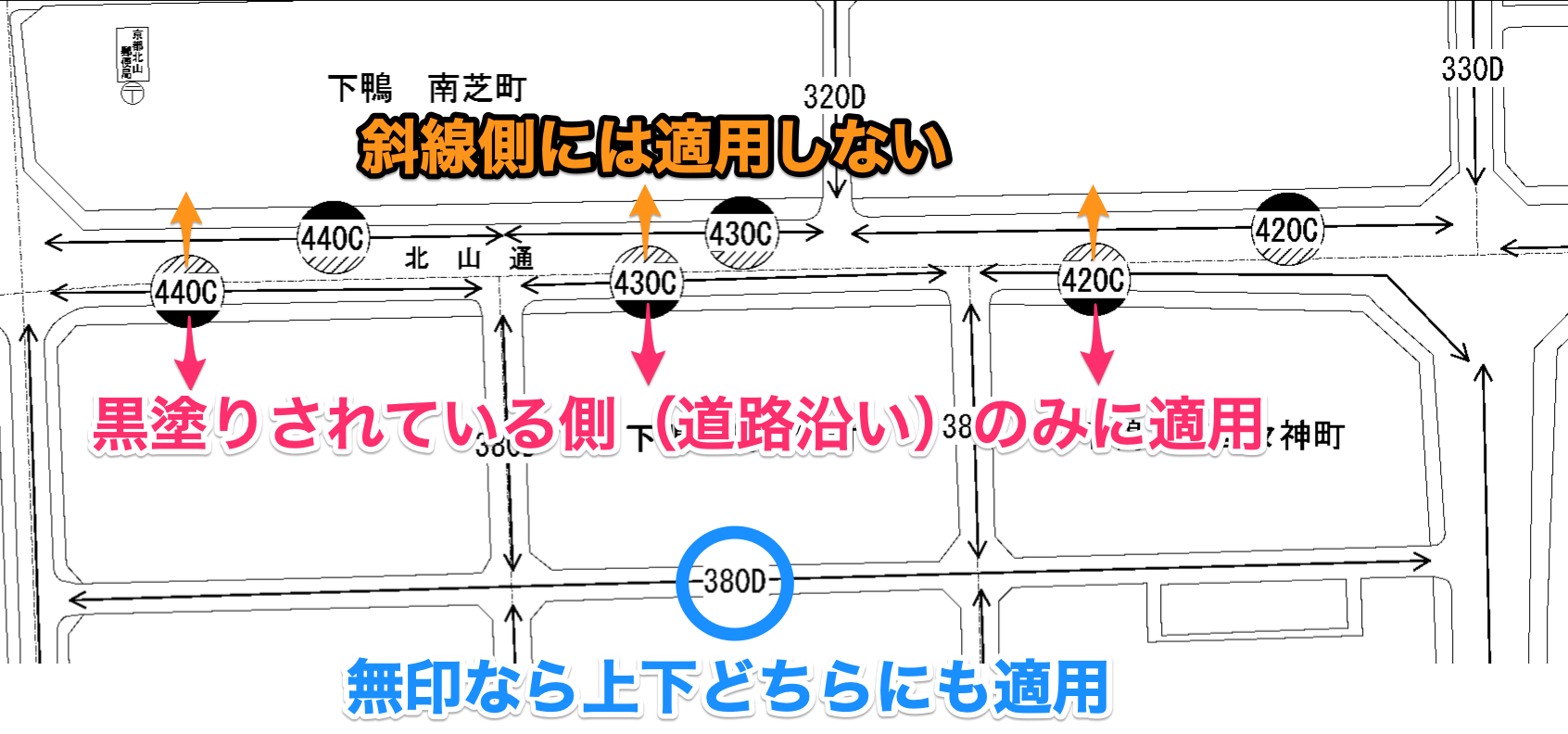

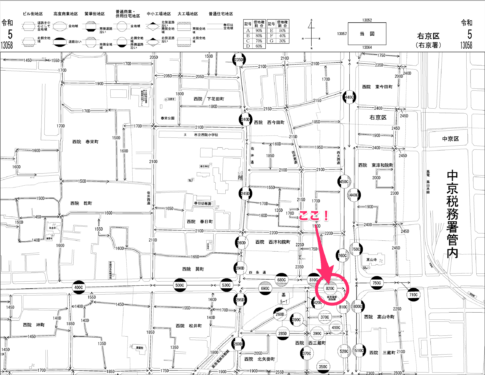

- 基準地価の標準地(調査地点)は国税庁公表の路線価図にも反映されています。詳しい見方は以下の記事にて。

相続税路線価図の見方とは?数字や記号の意味を詳しく解説 - 相続税の路線価方式とは?市街地の宅地の評価方法を詳しく解説

- 相続税の倍率方式とは?倍率表の見方から計算方法まで徹底解説

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ【全国対応可】

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発の税金相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ【全国対応可】

- 相続税や贈与税をテーマとした研修会の講師や執筆のご依頼もお受けできます。

(過去の実績は↑リンク先をどうぞ) - 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

令和7年分の相続税路線価は2025年7月1日(火)公開