相続税や贈与税を計算する上で、都市部にある土地の相続税評価額(=税金計算上の価値)を求めるために使う相続税路線価(以下「路線価」)。

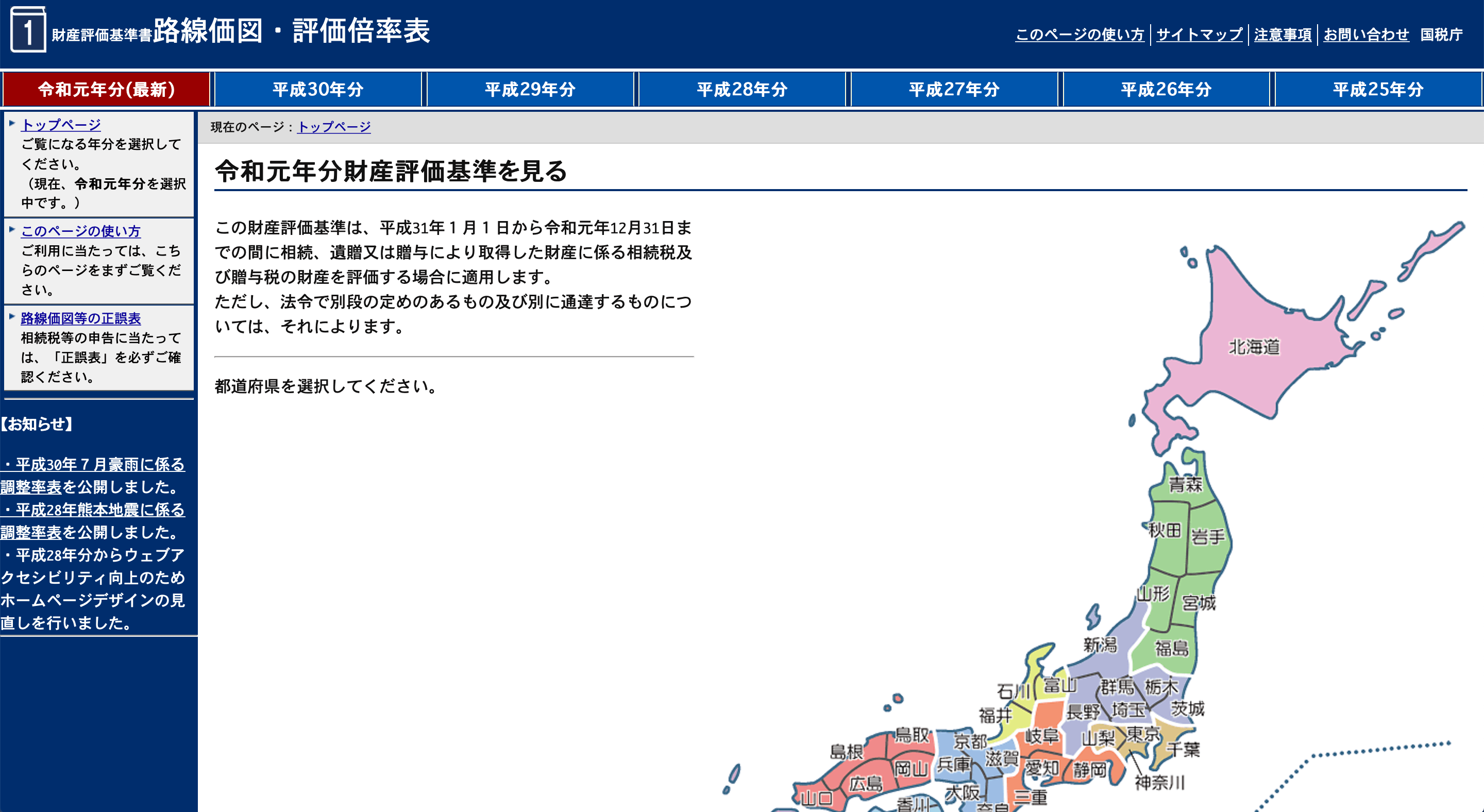

この路線価は国税庁の財産評価基準書というサイトで公開されています。

この記事では、その財産評価基準書から特定の土地の路線価図を調べる方法を画像付きでわかりやすく解説します。

という方は是非参考にしてみてください!

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

相続税・贈与税のサービス・料金

当サイトでは以下のポリシーに基づきブログ記事を管理・運営しています。

ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

このページの目次

路線価図は「財産評価基準書」で調べます

冒頭にも書いたように、路線価は国税庁の「財産評価基準書」というサイトで公開されています。

「財産評価基準書」というのは一般的には全く馴染みが無い言葉ですが、ざっくり説明すると、

今回見ていく「路線価図」や別の記事で紹介している「倍率表」など、

取得した土地が相続税や贈与税の計算上いくらの価値があるのかを求める(=「財産評価」と言います)際に使う資料の総称です。

どんなのが挙がっているのか、列挙してみただけでもこんなにあります。

= 財産評価基準書の内訳 =

【土地関係】

・路線価図

・評価倍率表(一般の土地等用)

・評価倍率表(上記以外)

・宅地造成費の金額表

・鉱泉地の評価

・雑種地の評価

・耕作権の評価

・占用権の評価

【土地関係以外】

・借家権割合

・森林の立木の標準価格表

・電話加入権の評価(令和2年分まで掲載)

・農業投資価格の金額表

・家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率

・伐採制限等を受けている山林の評価

※リンク先は当サイト内の解説ページです。

全部、相続税や贈与税の計算をするときに使っていくものばかりです。

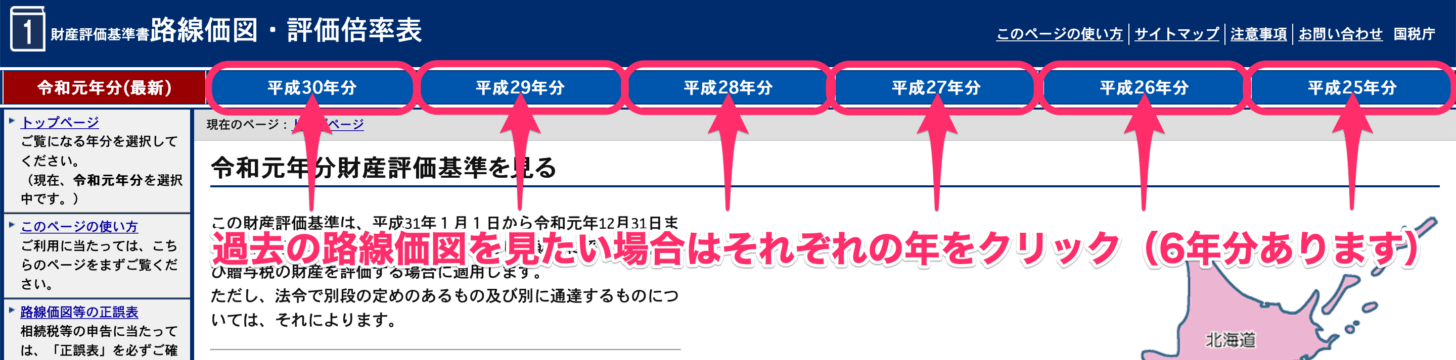

その数字は毎年更新され、国税庁の財産評価基準書というサイトに直近7年分のものが公開されています。

過去の路線価を調べたい場合は各年分のページに移動する!

直近7年間の各年分のものが公開されている理由は、

財産評価基準書は、相続や贈与が発生したその年分のものを使う必要があるからです。

つまり、2020年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)に亡くなった人の相続税の計算をするためには、

「令和2年分」の財産評価基準書(の中にある路線価図や倍率表など)を使う必要があります。

同じように、2019年中に死亡なら「令和元年分」、2018年中に死亡なら「平成30年分」の資料を使って計算します。

財産評価基準書のトップページは最新年分(今なら令和2年分)が表示されていますので、

過年度の路線価図を探したい場合、まずは↓このように、バナーの中の見たい年分をクリックしてください。

路線価図を探す際は、まず「いつの年分の路線価図を見たいのか」を間違えないように気を付けましょう!

路線価図の調べ方ガイド

というのを踏まえつつ。

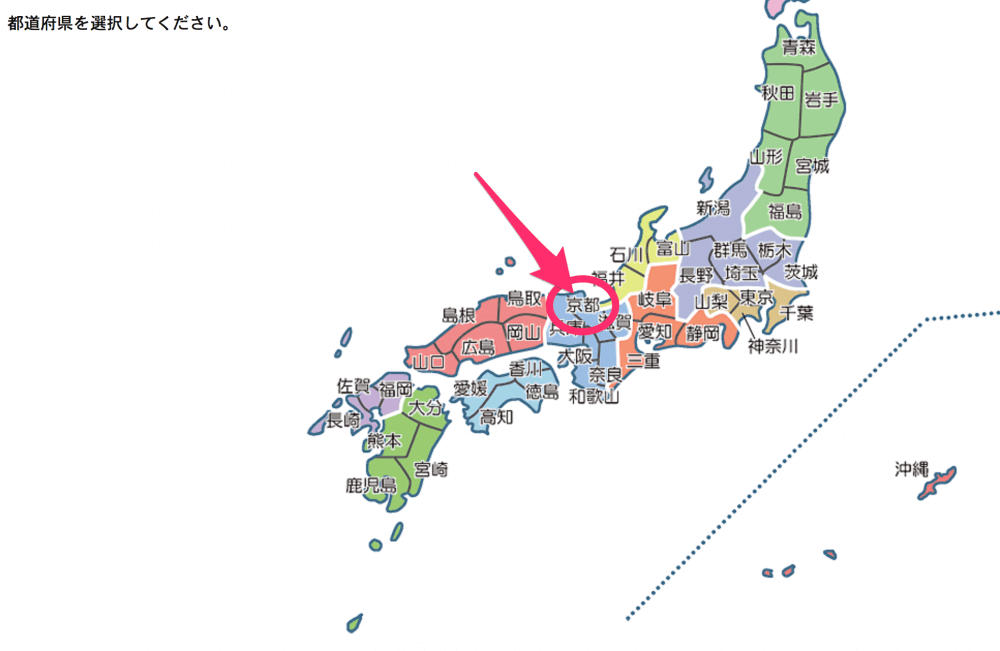

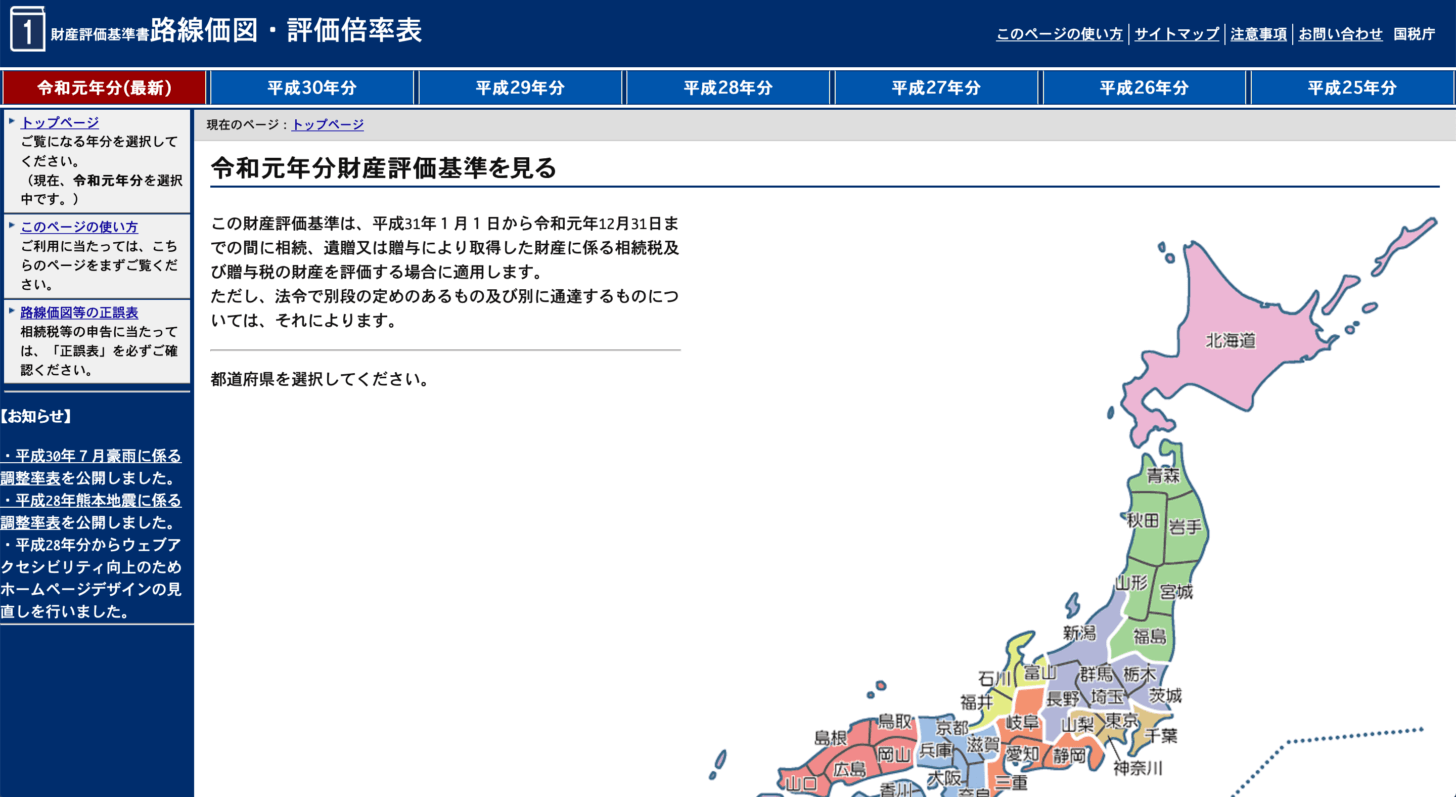

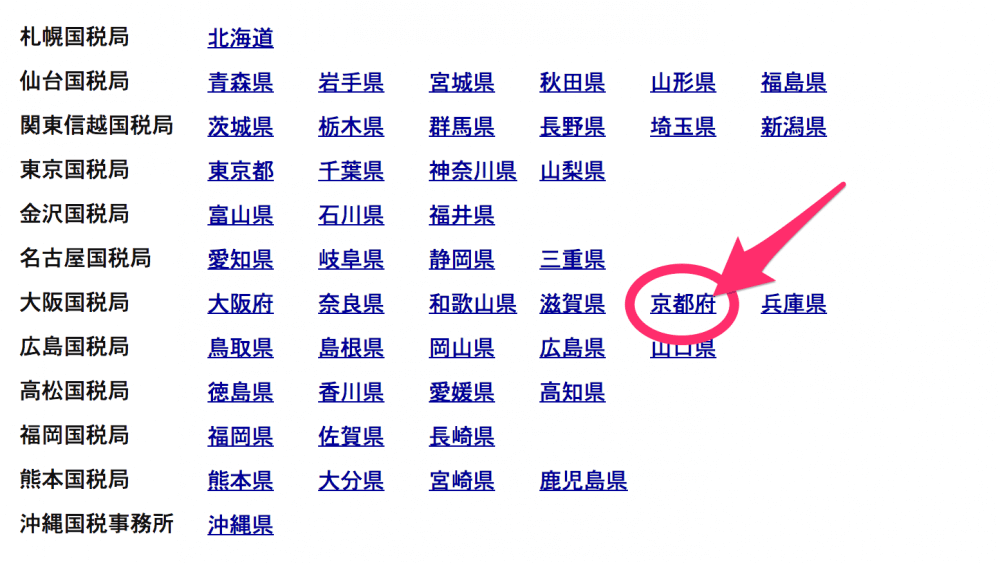

では、上の財産評価基準書のトップページから、弊所周辺(住所:京都市左京区下鴨夜光町)の路線価図を実際に探してみます。

1:探したい土地の都道府県を選択

まず、トップページ(過去の路線価を調べたい場合はそれぞれの年分のトップページ)から探したい都道府県を選択します。

リストから選ぶのの2つです。(下にスクロールした先にあります。)

どちらを選んでも、向かう先のページは同じです。

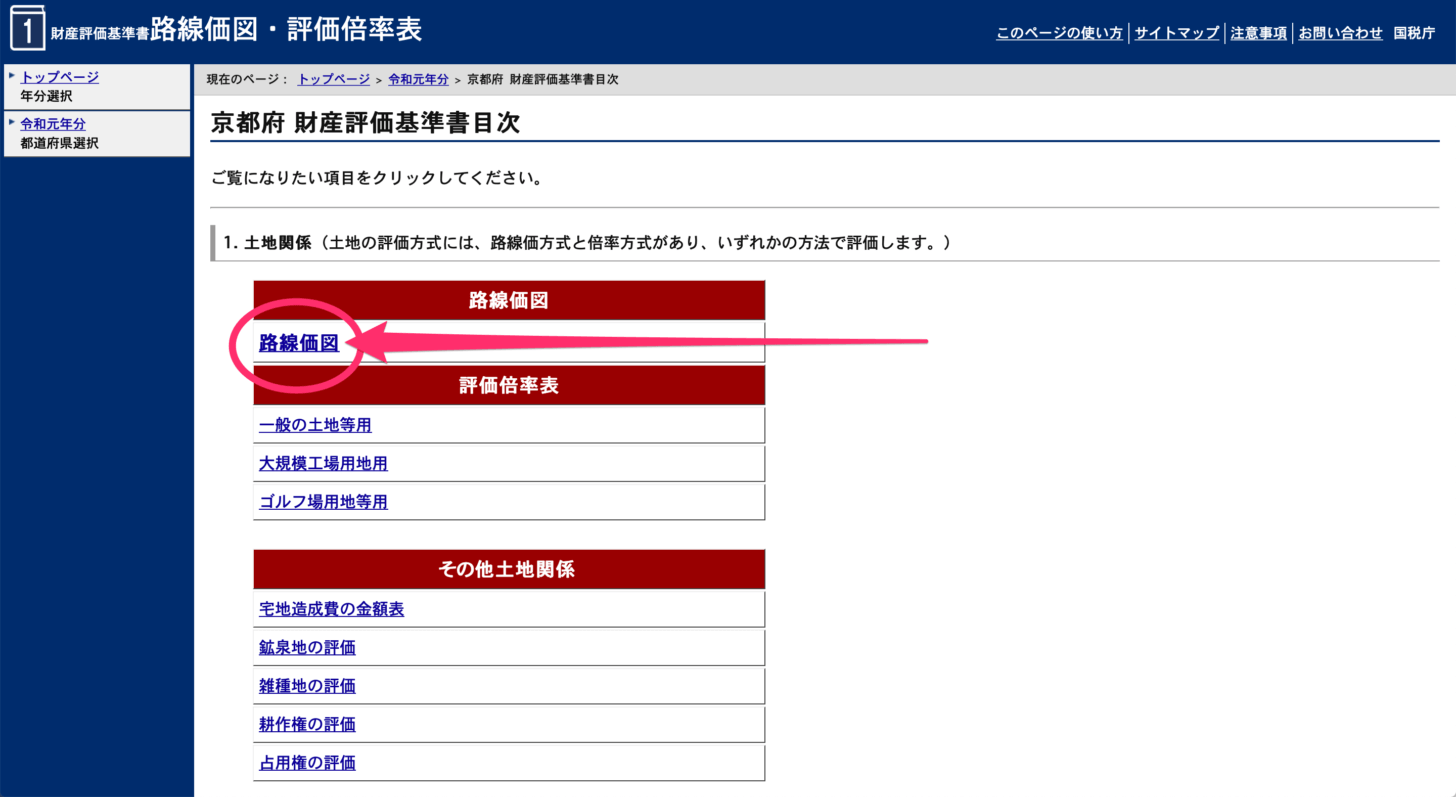

2:目次の中から「路線価図」を選択

クリックすると、都道府県別の財産評価基準書の目次が出てきます。

いろいろあがっていますが、下は一切無視して、一番上の「路線価図」をクリック。

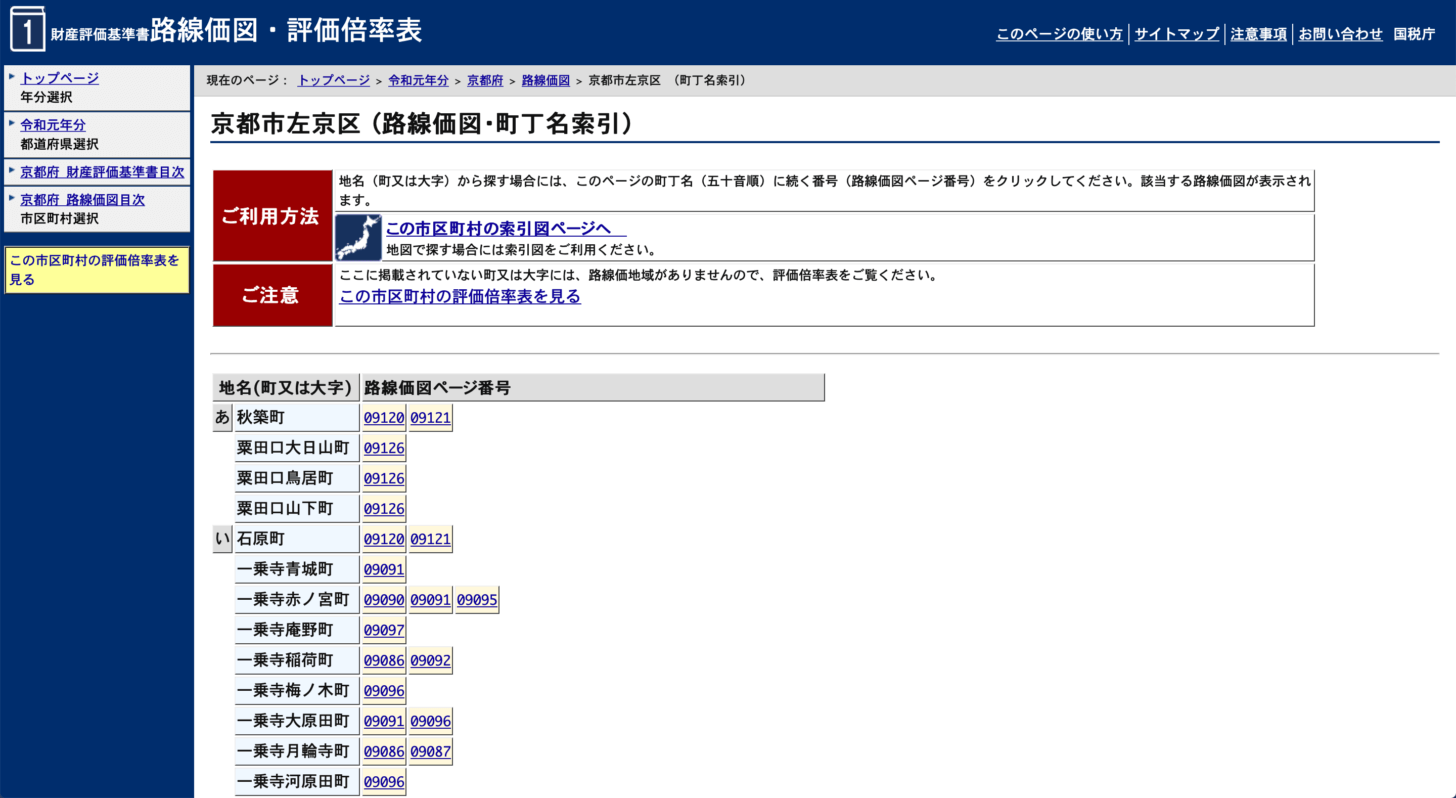

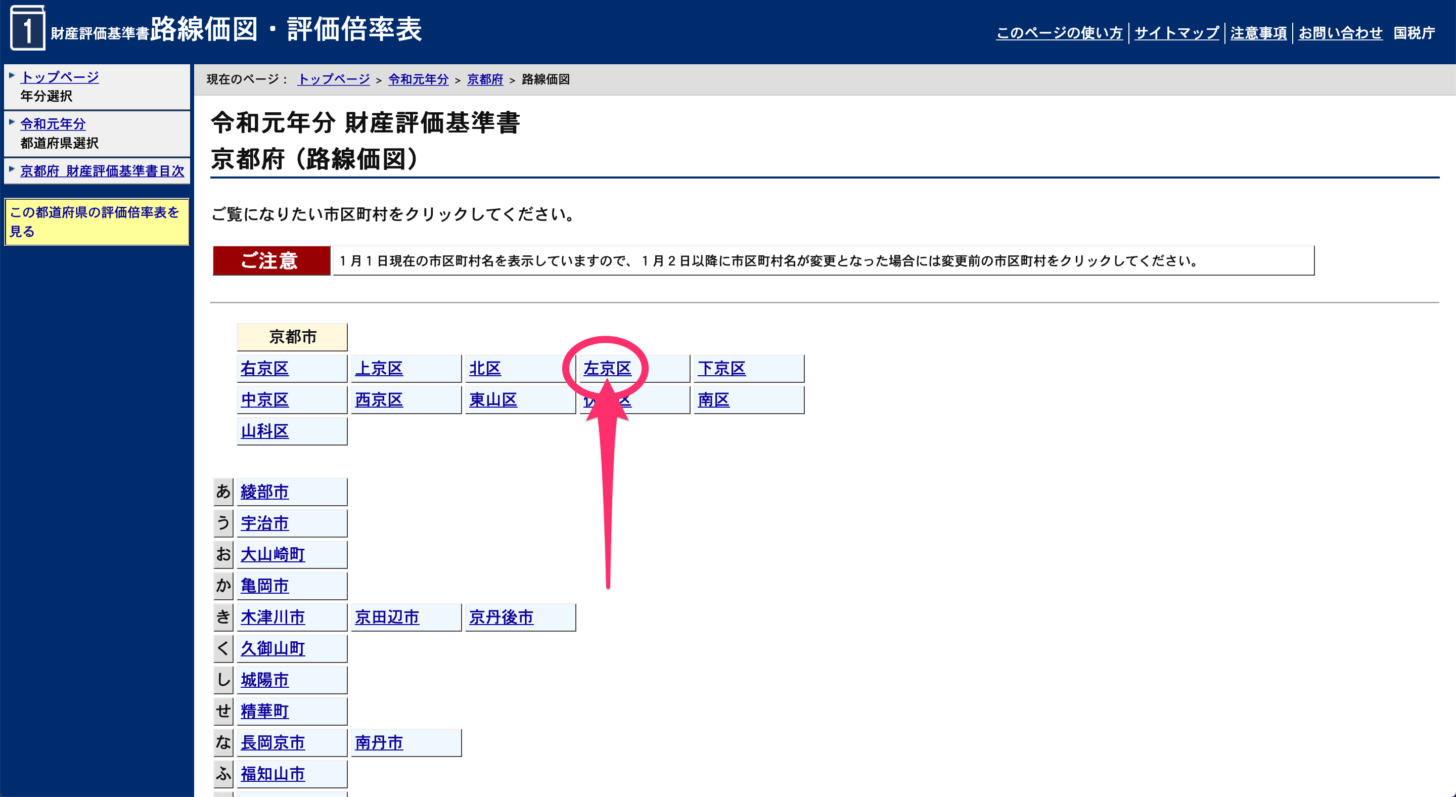

3:市区町村を選択

すると、市区町村の名前がずらっと出てきます。

この中から、自分が探したい土地の市区町村名を選びます。

今回は「京都市左京区」をクリック。

路線価は日本中にある全ての土地に付いているわけではなく、主に市街化区域内の土地に限られています。

上のページのリストに名前が無い場合、その土地は、路線価以外の方法で相続税評価の計算をするということです。

その場合、各自治体が土地に付した固定資産税評価額に一定の倍率をかける「倍率方式」というやり方を使います。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【相続税の倍率方式】倍率表の見方から計算方法まで詳しく解説

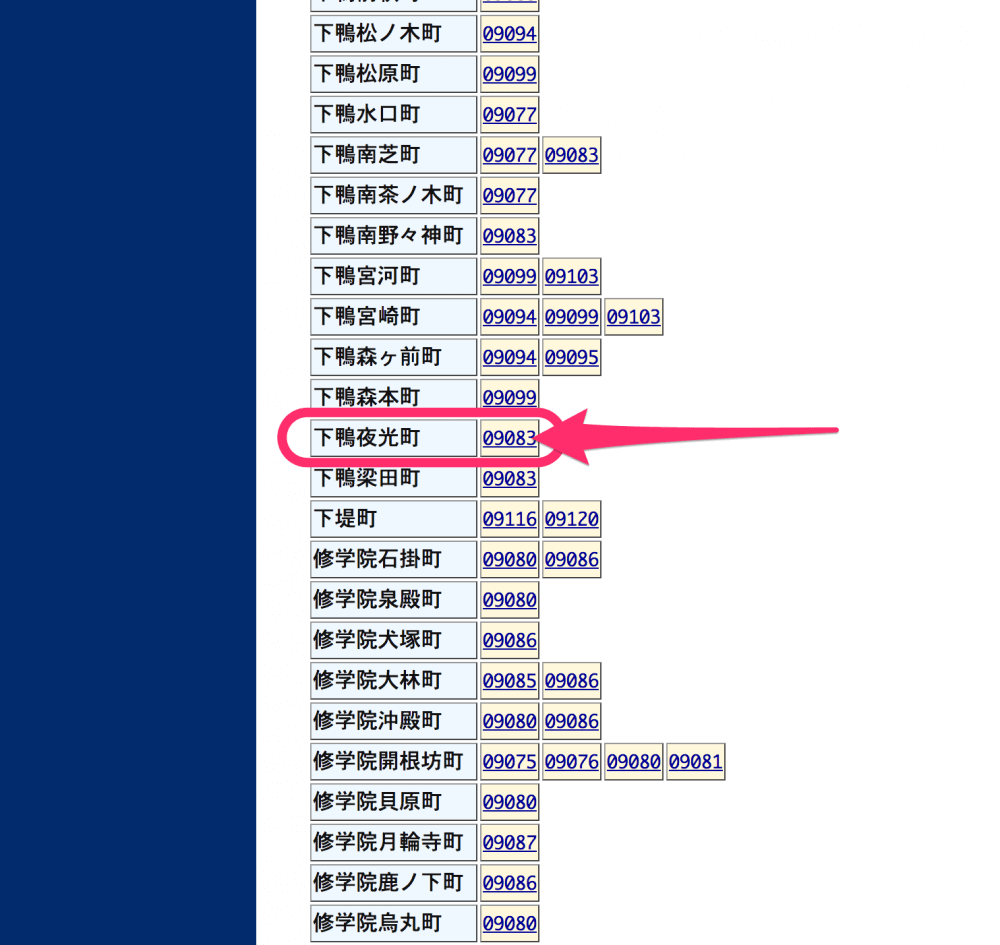

4:地名(町名など)を選択

ここからの探し方は2種類あります!

地名のリストから探す

1つ目は、このページにずらっと挙がっている地名のリストから探したい土地の名前を見つける方法です。

京都市左京区内のすべての町名のリストが五十音順で並んでいるので、この中から「下鴨夜光町」を探します。

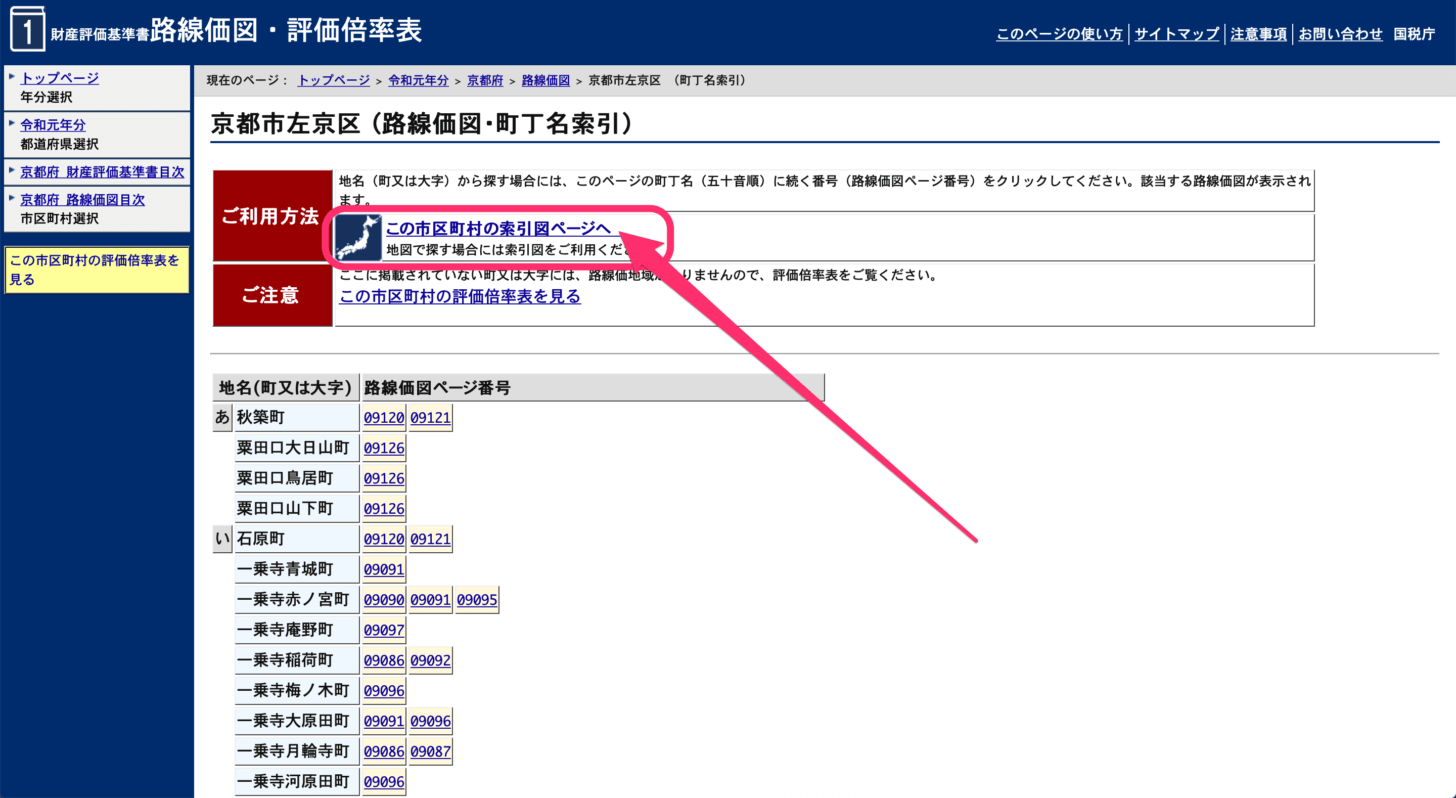

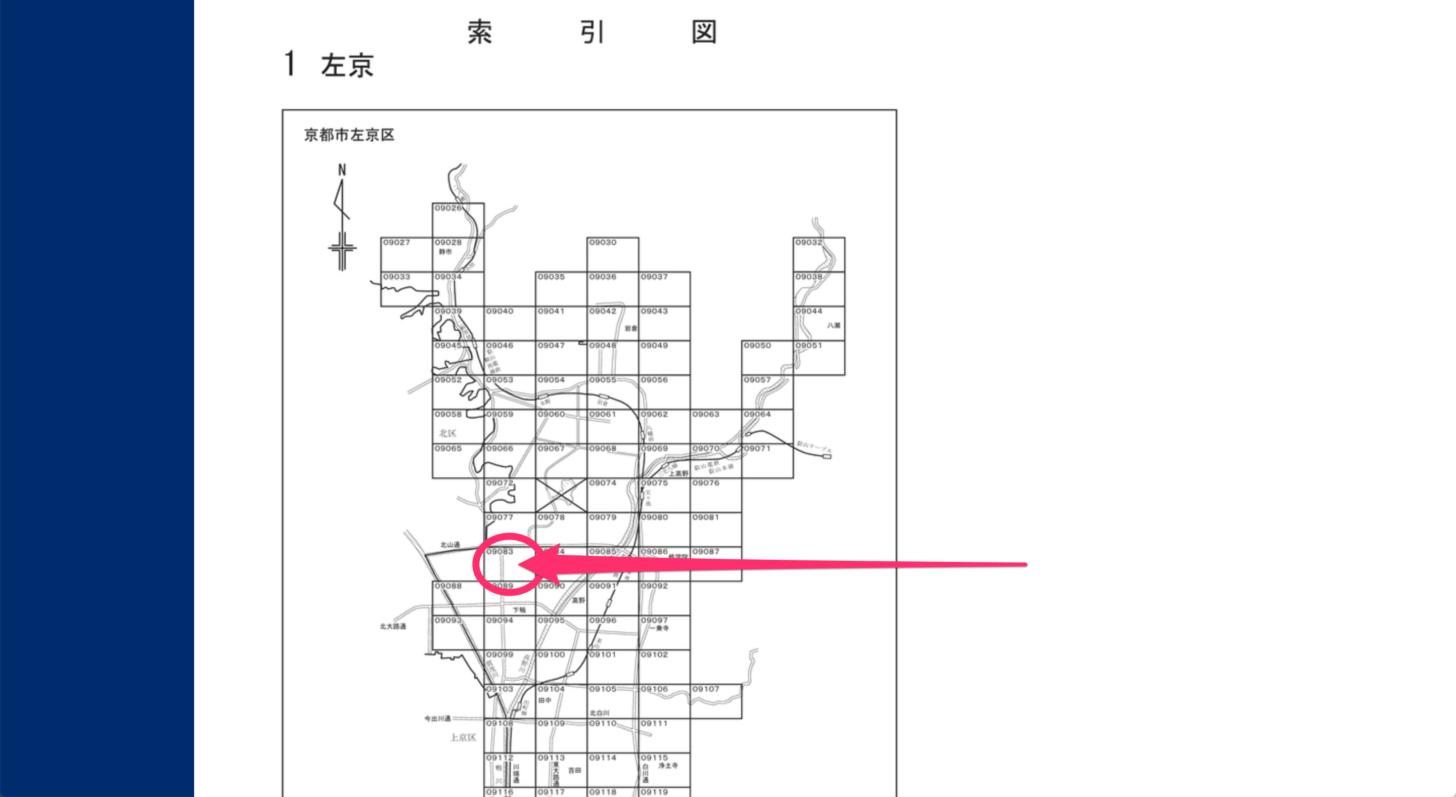

索引図から探す

もう1つ、「索引図」というものから探す方法もあります。

このページの冒頭に(わかりずらいですけど)「この市区町村の索引図ページへ」というリンクがあるので、ここをクリック。

この地図から、路線価を探したい場所をクリックすればOKです。

土地勘があって地図が読める方の場合、こっちの方が探しやすいかもしれませんね。

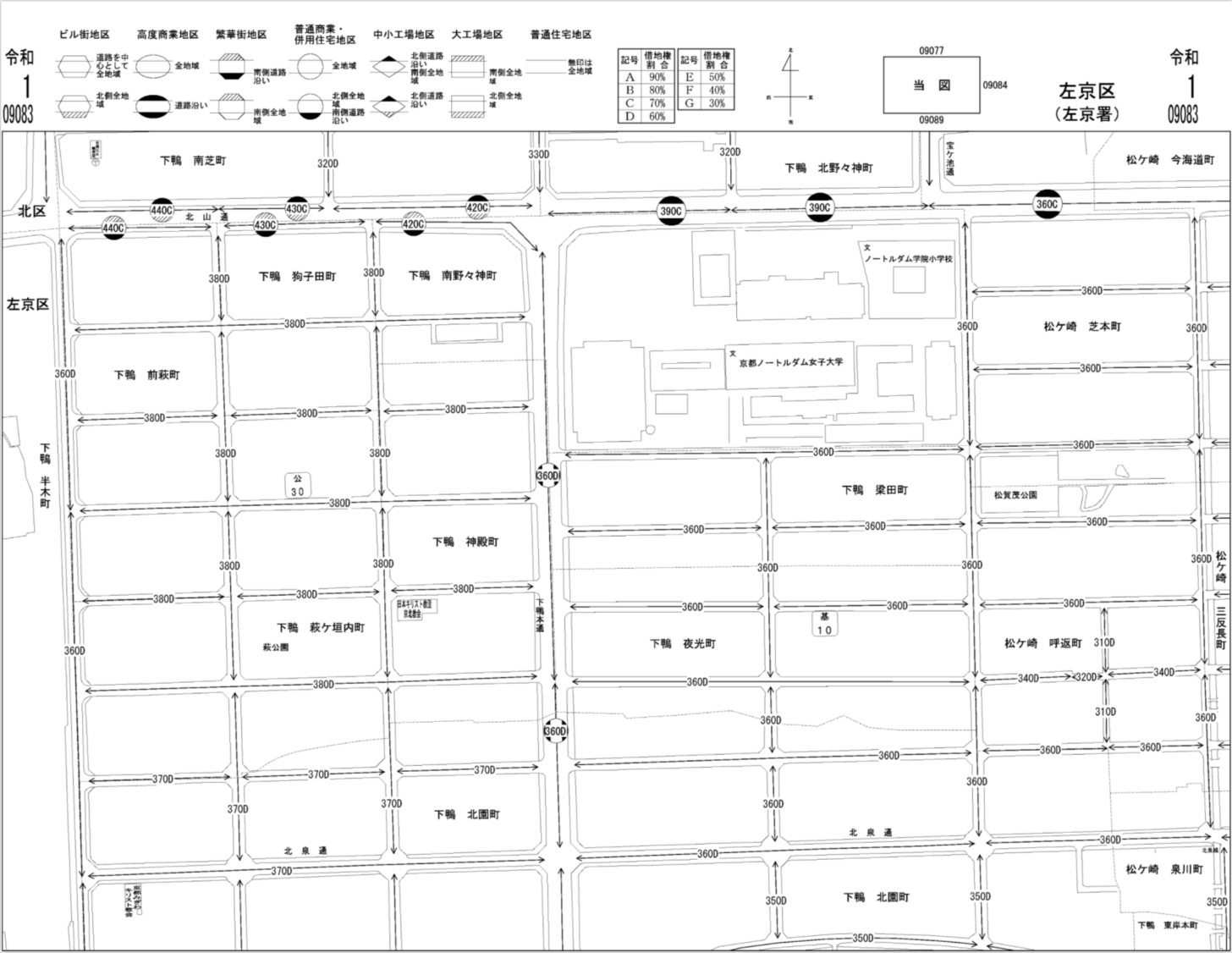

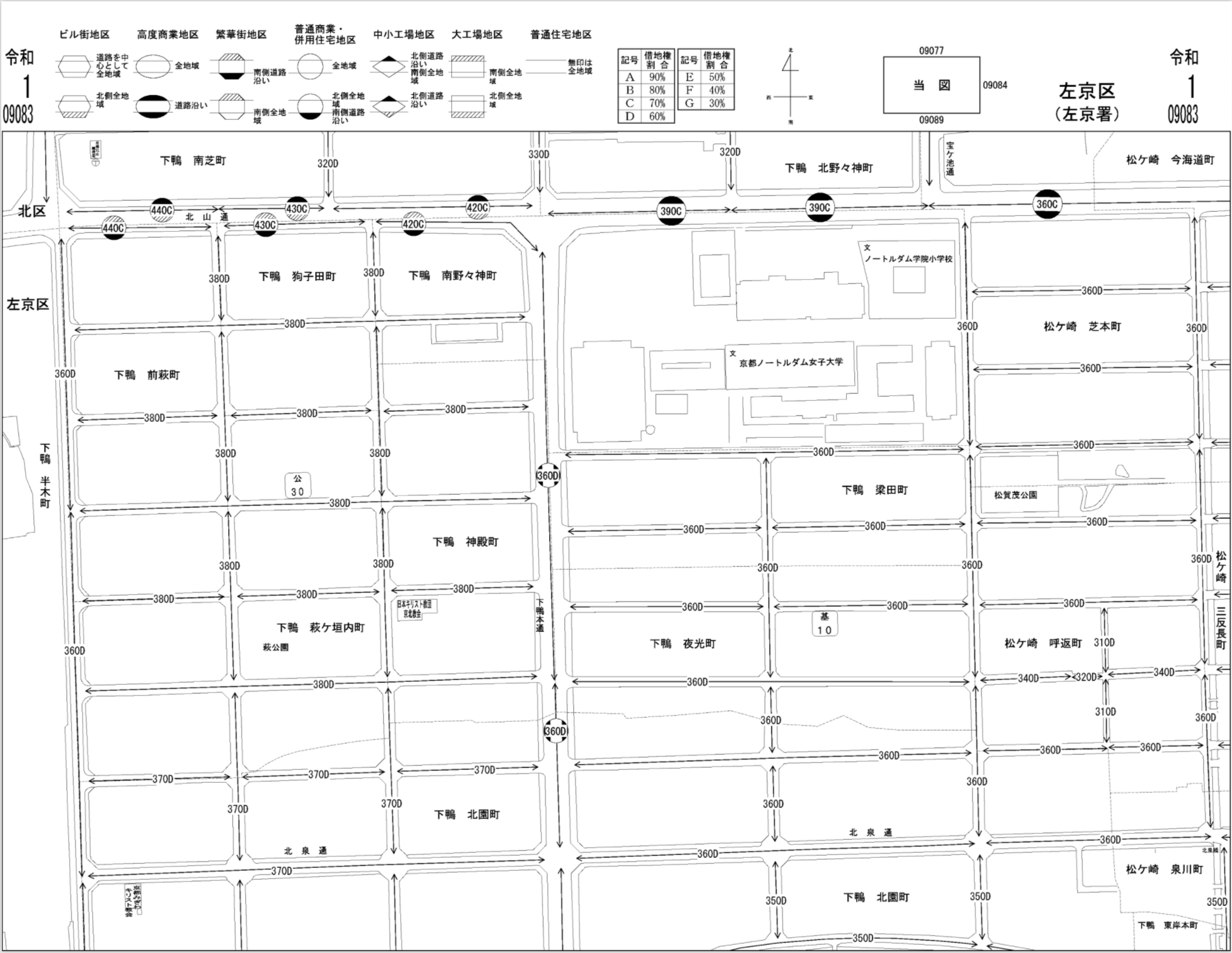

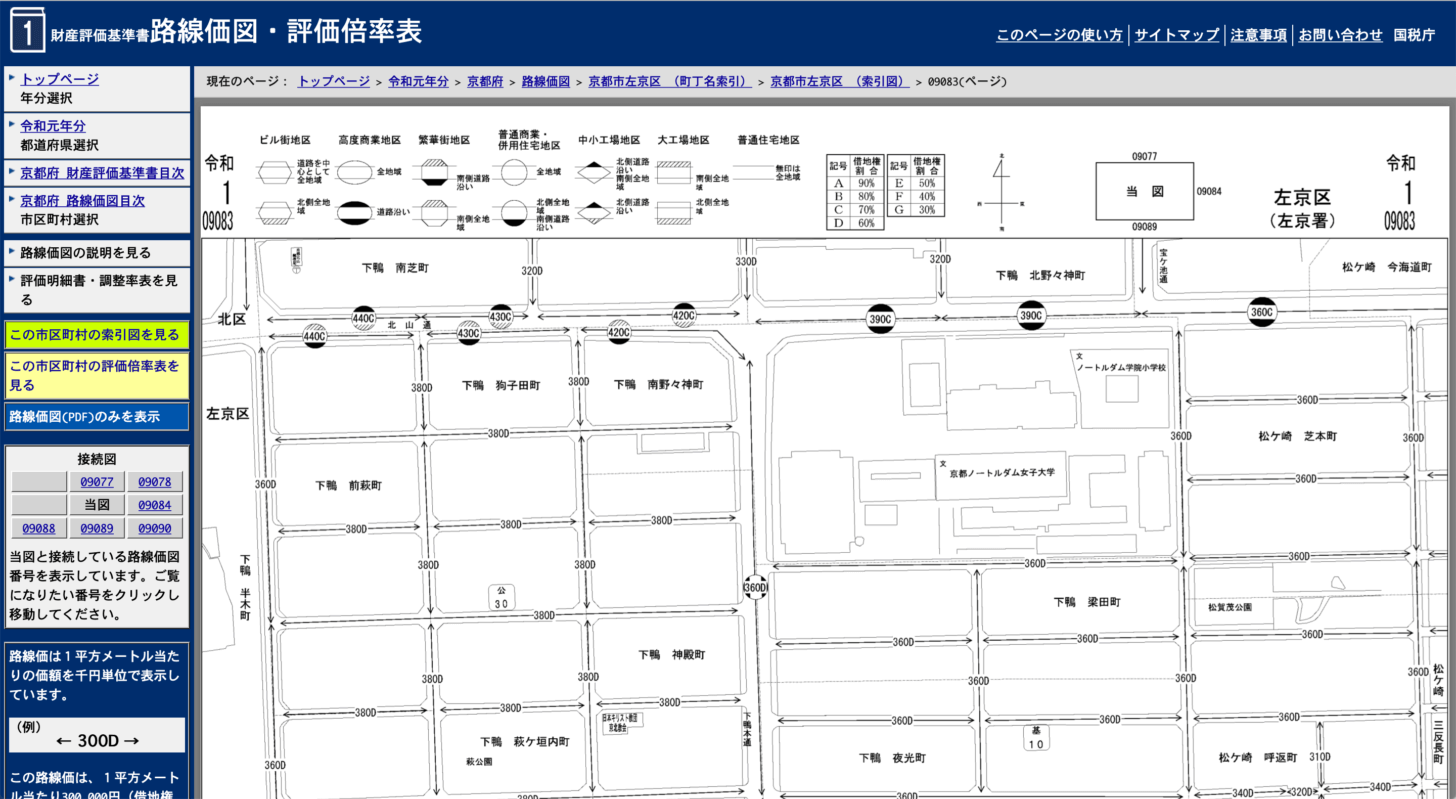

5:探したい場所が載っている路線価図に到着!

こうしてクリックした先に、やっと探し求めていた路線価図が現れます!

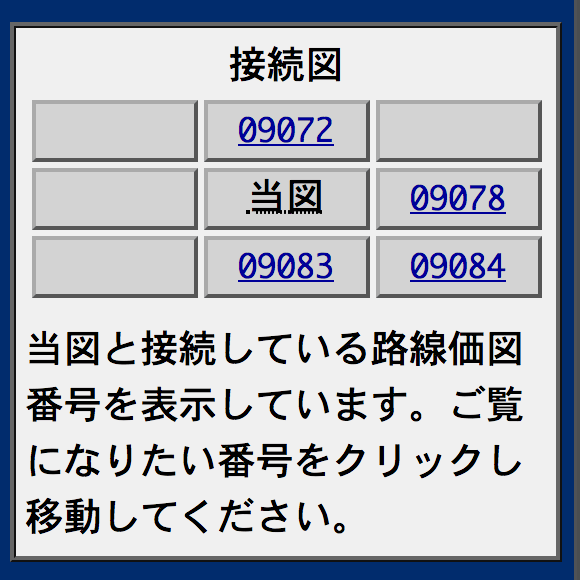

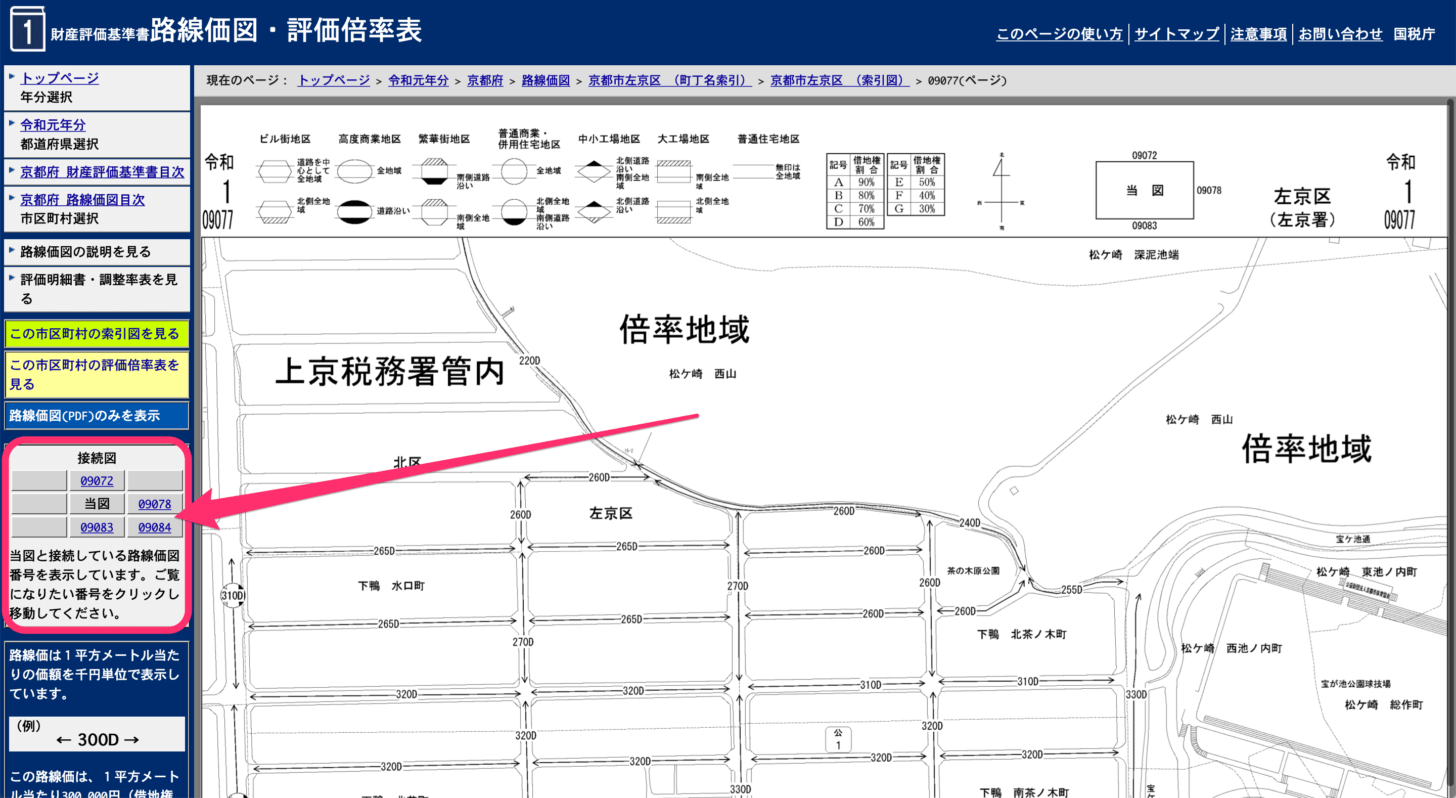

探したい場所じゃなく、その近辺の路線価図に行き着いちゃった場合、↓画面左のフレームの中に「接続図」という欄があるので、ここから目的の場所に飛ぶことができます。

ある程度土地勘がなければ使えないかもですが(かくいう私も結構苦労します。特に遠隔地の場合(^^;)、ここをクリックしながら、目的の場所が載っている路線価図を探してみてください。

路線価図の見方は?【詳しくは別記事にて】

このように、お目当ての路線価図に行き着いたら、お次は路線価図の見方です。

ただ、これを書き出だすと長くなるので、「相続税路線価図の見方とは?数字や記号の意味を詳しく解説」という別記事でまとめました。

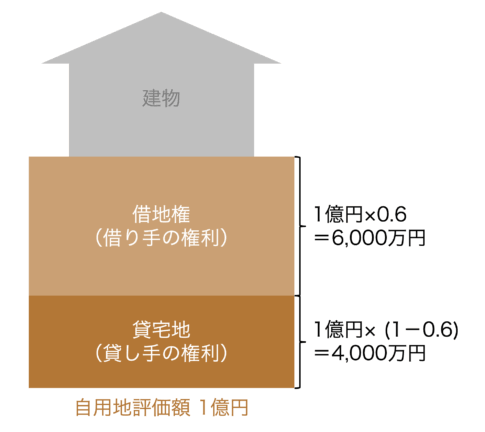

路線価方式の計算で必要な「路線価」「借地権割合」「地区区分」のそれぞれの読み取り方を、図解入りで詳しく解説しています。

相続税路線価図の調べ方のまとめ

というわけで、この記事では国税庁の財産評価基準書から特定の土地の路線価図を調べる方法を画像付きでわかりやすく解説しました。

土地には4つも5つも値段があって、その状態を「一物四価」とか「一物五価」とか言ったりします。

基準地価と公示地価・路線価の違い【土地の値段は一物四価】

相続税の計算で出していく「相続税評価額」もそれら土地の値段の一種です。

相続税評価額は相続税や贈与税の計算をするときにしか意識しない数字なので、

「あんまり馴染みがないなぁ」という方も多いと思いますが、

平成27年から相続税の基礎控除が4割も引き下げられたことに伴い、土地を持っている人については相続税は切り離せない存在になりつつあります。

路線価は毎年7月1日に財産評価基準書のページでその年分の数字が公表されます。

年1回の路線価公表を、

- 自分の土地にいくらの路線価が付いているのか

-

自分の土地の相続税評価額はいくらなのか

を調べる良い機会にしてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験を活かし、わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

- 研修動画販売(相続税)

セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます