不動産の登記や固定資産税・相続税などの税金の計算で目にする土地の「地番」。

コレ、住所とは全く異なるモノです。

- 地番とは…登記されている土地の1筆ごとに振られた番号(法務局が付ける)

例:大阪府大阪市梅田一丁目5番 -

住所(住居表示)とは…建物が建っている土地に対して振られた番号(市町村が付ける)

例:大阪府大阪市梅田一丁目11番地4号

言い回しは微妙ですが、↑上のような違いがあります(^^;

(地番は「番」、住所は「番地」と呼ぶ点も地味ぃに違いますね)

そして、私の地元・京都市のように地番と住所が同じ(=住居表示制度が実施されていない)地域もあれば、

その他の政令指定都市のように同じ土地なのに地番と住所が違う(=住居表示制度が実施されている)地域もあります。

そうした地域の場合、とある地番の土地がどこにあるのか知りたくて地図で地番を検索しても、

「どこにも出てくれないなぁ〜。」

という状況に。

また、たとえ地番と住所が一致している地域であっても、

建物が建っていないので住所が振られていない土地については、同じくいくら地番を検索しても詳しい場所まではわかりません。

この記事では、このような、

「この地番の土地ってどこにあるんやろ?」

というときに土地の場所や住所を調べる方法を紹介します。

住所から地番を調べる方法【地番検索サービス+α】

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。

ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

このページの目次

地番から土地の場所や住所(住居表示)を調べる方法は2つある

まずは地番から土地の場所や住所を調べる方法の全体像を紹介します。

この記事でオススメするのは次の2つです。

- ゼンリンのブルーマップを見る

地番と住所(住居表示番号)が一覧で確認できる

(土地の場所は粗方わかっている(住所だけ知りたい)場合にオススメ) -

自治体の役所が管理している地番図を見せてもらう

地番図から土地の場所を探す→地図サイトで照合する、という流れ

(土地の場所がわからない・住所が付いていない土地の場所が知りたいなどの場合にオススメ)

以下、順番に紹介していきましょう。

1:ゼンリンのブルーマップを見る

1つ目は、「土地の場所は粗方わかってて、住所だけ知りたい」という方にオススメの方法です。

ゼンリンが発行するブルーマップを使います。

ブルーマップ | 株式会社ゼンリン

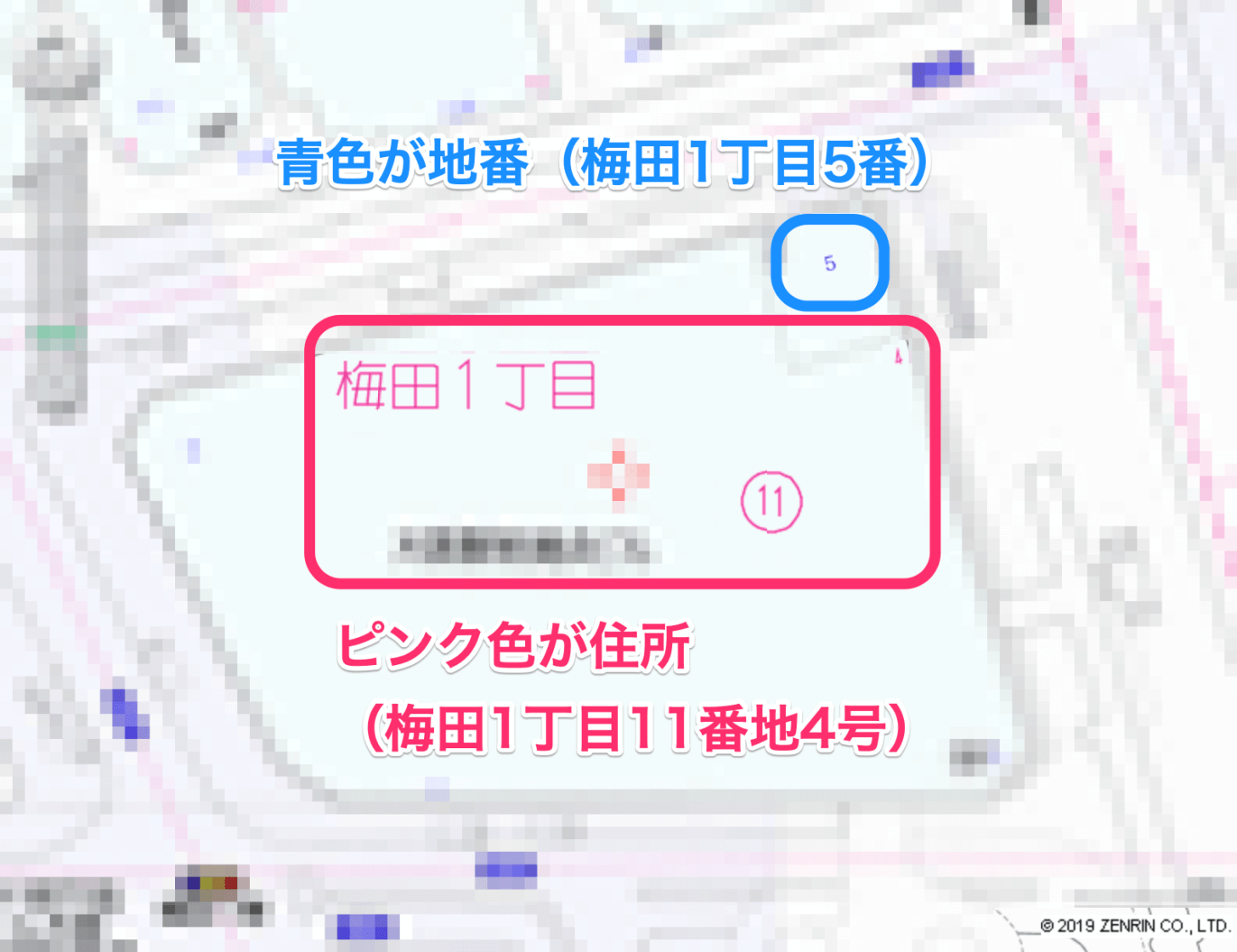

ブルーマップというのは住宅地図の一種ですが、ただの住宅地図とは違って、

特長

・住宅地図の上に、公図に基づく公図界、公図番号、地番をブルーで記入。

・都市計画用途地域名、用途地域界、容積率、建ぺい率(一部の地区は日影規制・高度規制)も併記。

というように、地図の上に青字で地番などの情報を追加で載せてくれています。

(「ブルーマップ」と呼ぶのはそんな理由からです。)

もちろん、住宅地図なので↓このように、住所(住居表示番号)もピンク色で併記されています。

つまり、「土地の場所は粗方わかってるよ〜」という方については、

ブルーマップを見れば、地図上でその土地の地番と住所(住居表示番号)が同時に確認できる、というわけです。

ブルーマップはどこで閲覧可能?(法務局、ネットなど)

ただ、とは言っても、ブルーマップは非常に高価で(大阪市の1つの区だけで3万円前後します)、「この地番の土地の場所を知りたい!」という目的だけで自分で買って見よう!というのは現実的ではありません。

なので、通常はブルーマップが見れる以下の場所やサービスを利用することになります。

- その土地の所在地域を管轄する法務局

- 国立国会図書館 東京本館

全国のブルーマップが閲覧可能ですが、関西館には置いていないので注意。

詳しい情報は↓国会図書館のホームページをどうぞ。

ブルーマップ | 調べ方案内 | 国立国会図書館 -

登記情報提供サービス内の「地番検索サービス」

オススメは3つ目の登記情報提供サービス内の「地番検索サービス」を使う方法ですね。

(1つ上の項のブルーマップのスクリーンショットもこのサービスから入手しました。)

無料とはいえアカウント登録が必要ですし、

閲覧可能時間に制限があったり(平日の8:30〜21:00まで)、

ブラウザによっては不具合が生じたり、といった不便な点もありますが、

インターネットからサクッと住所を調べられるのは便利です。

2:自治体の役所が管理している地番図を見せてもらう

2つ目の方法は

「地番しか知らなくて、土地の場所の見当がつかない」

とか

「住所が付いていない土地の場所が知りたい」

といった方にオススメです。

(私はいつもこれで調べています)

その方法とは、土地が所在する各市町村が管理している地番図(地番参考図)を見せてもらうというものです。

土地を持っている人に毎年かかってくる税金である固定資産税は、土地については地番単位で課税されます。

なので、固定資産税を課税する各市町村(23区内の場合は都)は、固定資産税を課税する目的で独自の地番図を作成し、管理しています。

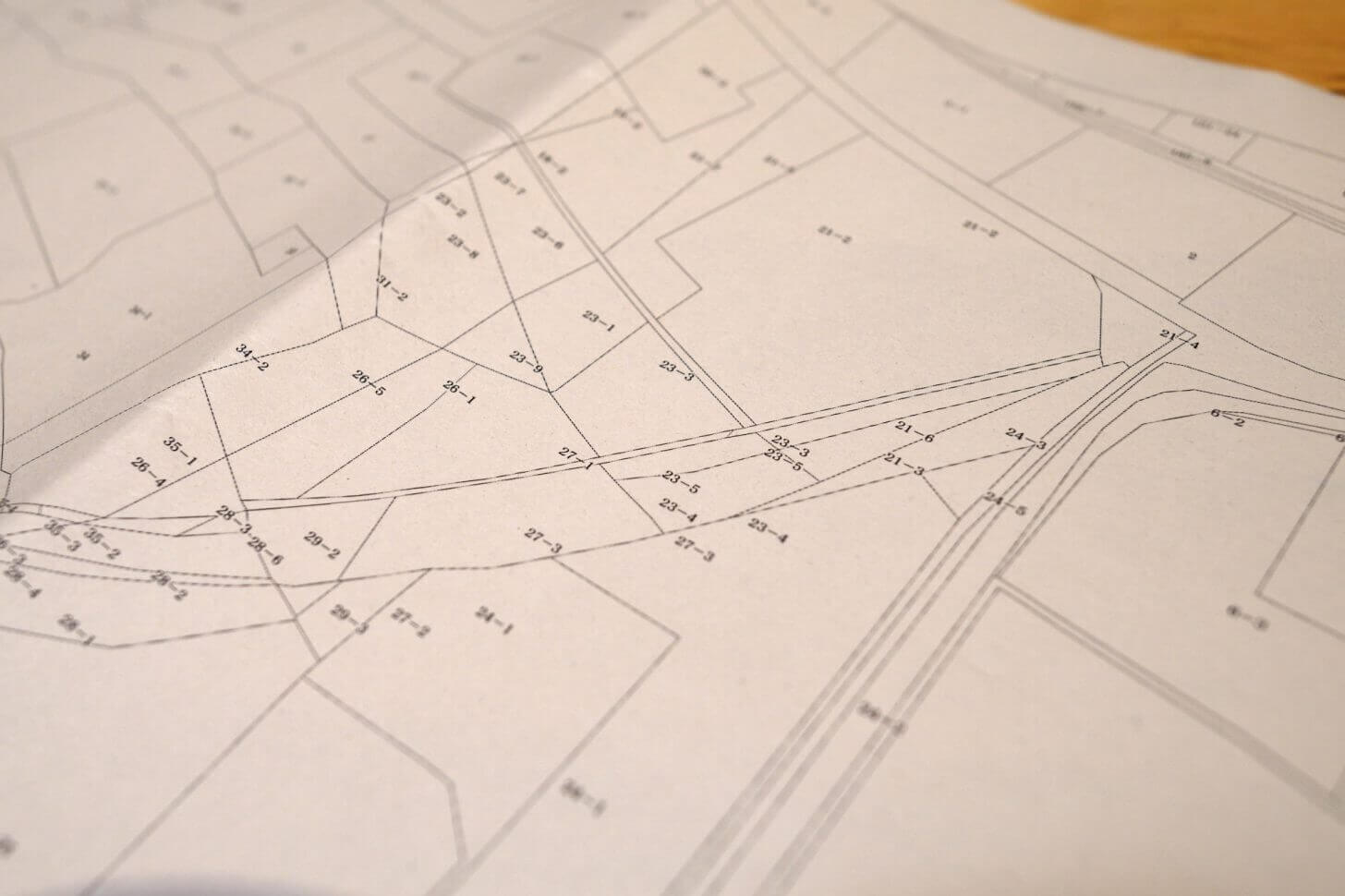

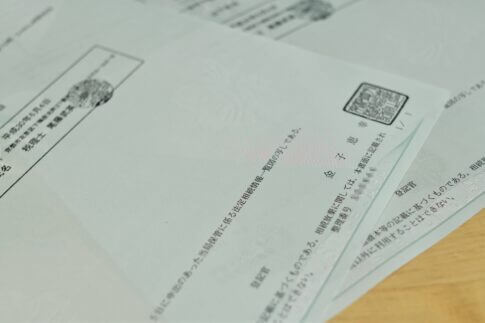

↓これは某自治体の固定資産税地番図のコピーです。

このように、各地番の位置や形状が細かく記載されています。

これを見ることで、

-

その地番の土地がどこにあるのか

はもちろん、

-

その地番の土地がどのような形状をしているのか

についても把握することができます。

特に2つ目はブルーマップには無いメリットですね。(あくまでも目安ではあるのですが)

インターネット上or現地の役所で閲覧可能です

この地番図は土地の所有者でなくても、誰でもいつでも閲覧することができます。

私の地元・京都市のようにインターネットで地番図を公開してくれている自治体なら↓以下のようなページから24時間閲覧OKですし。

(ただ、京都市のこのサイトは使いづらい…。)

京都市:京都市 固定資産税(土地)地番参考図

また、インターネットで地番図を公開していない自治体についても、市役所などの固定資産税課(名前は各自治体によって異なります)に直接行って

「◯◯という地番の土地がある場所が知りたいのですが」

といえば場所を教えてくれますし、

「地番図のコピーをください」

と言えば、プリントアウトした地番図を頂けます。

(コピー代+別で数百円の手数料がかかる自治体が多いです。)

上の写真の地番図もそうして某自治体の市役所で頂いてきました。

役所の担当の方とパソコンの画面を見ながら

「あ、ここ!この辺の図のコピーをください!」

とか言いながら(^^;

市役所と言えばお役所仕事で無愛想なイメージがありますが、これまで訪問したどの自治体さんも意外と親切に対応して頂けています。

自治体によっては、電話で土地がある場所を教えてくれるところもあるとか!?

(※知り合いの司法書士の情報です。私は試したことはありません。)

住所の照合は地図サイトを使う

上の流れで地番がついている土地の場所さえつかめれば、あとは地図と照合するだけで住所も簡単にわかります。

インターネット上で地図が見れる便利なサイトといえば次の2つでしょう。

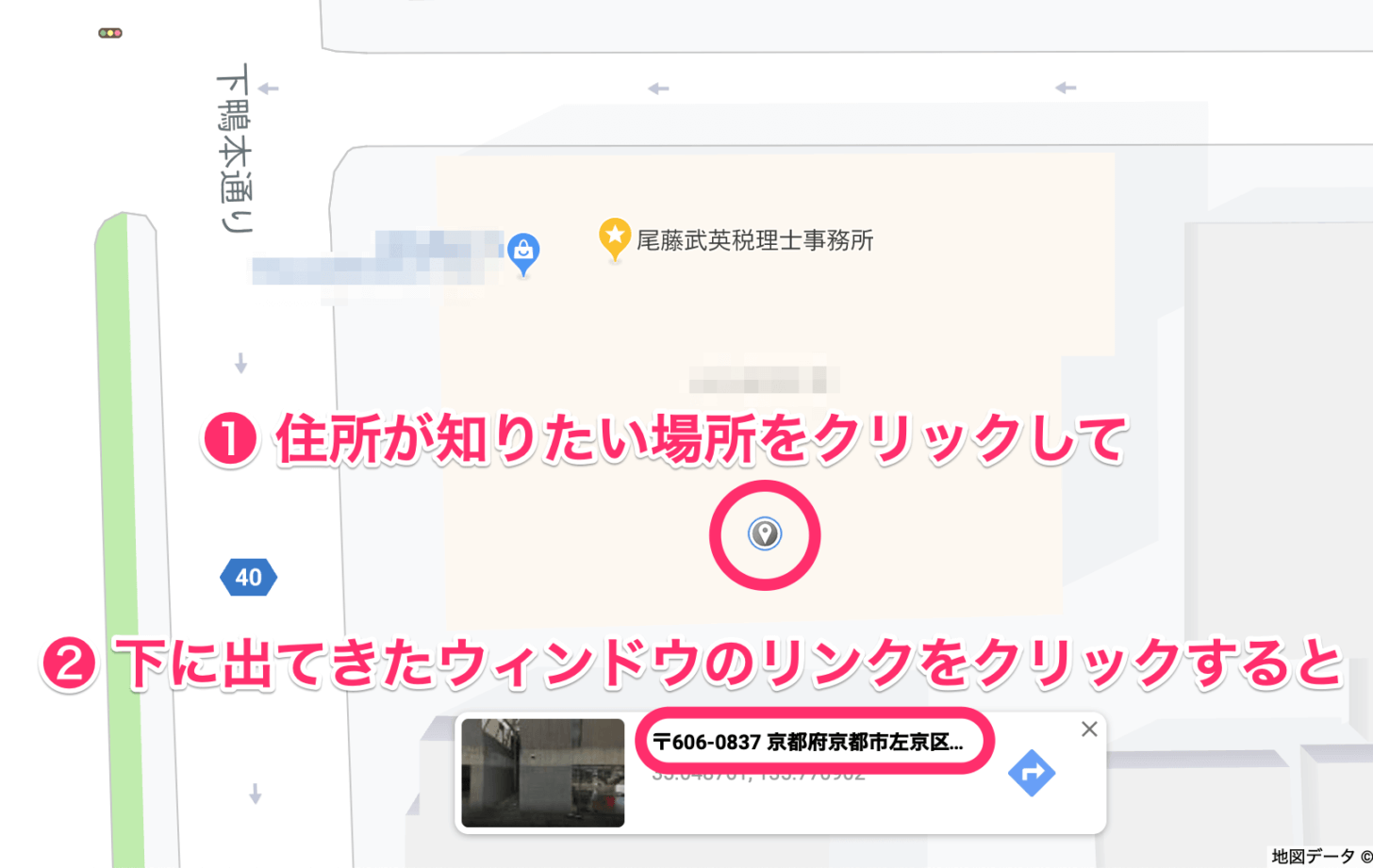

Googleマップ

まず1つ目は、言わずと知れたGoogleマップです。

↓このように、住所を知りたい地図上の場所をクリックすれば下にウィンドウが出てきます。

そこに書かれている文字(住所の一部)をクリックすると…。

サイドバーに郵便番号と住所が表示されます!

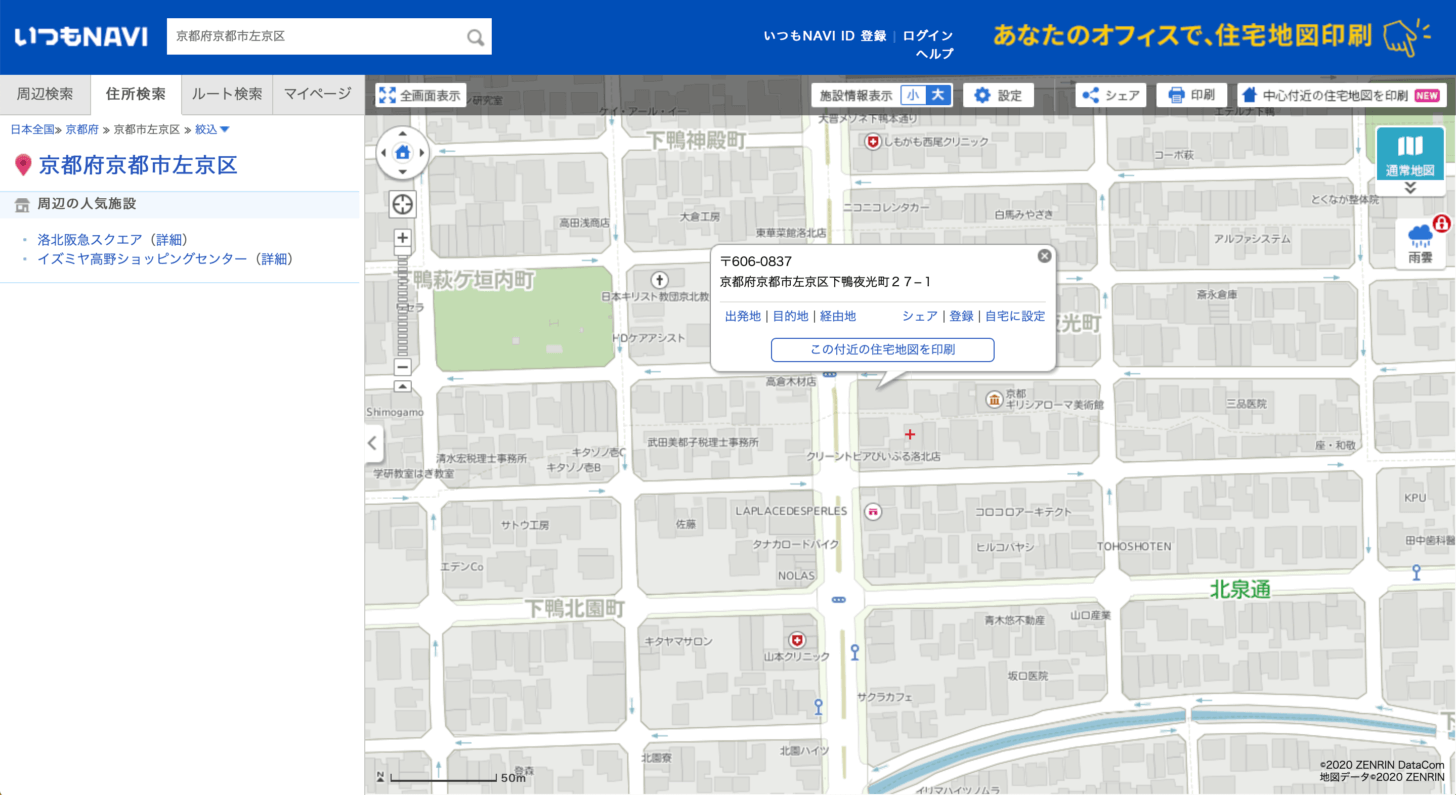

いつもNAVI(ゼンリン)

また、ゼンリンが公開しているいつもNAVIというサイトもあります。

こちらも↓このように、地図上で右クリックするだけで住所が表示されます!

私自身が使っている印象では、どちらかといえば「いつもNAVI」の方が表示が正確な気はします。

(さすがは信頼のゼンリンさん、というところでしょうか)

地番云々は抜きにして、単純に土地の住所が知りたい!という場合にも便利な方法です。

地番から住所(住居表示)や土地の場所を調べる方法のまとめ

以上、この記事では地番から土地の場所や住所を調べる方法を主に2つ紹介してみました。

もう一度その2つの方法をまとめておきます。

(各項目へのリンク付きです)

- ゼンリンのブルーマップを見る

地番と住所(住居表示番号)が一覧で確認できる

(土地の場所は粗方わかっている(住所だけ知りたい)場合にオススメ) -

自治体の役所が管理している地番図を見せてもらう

地番図から土地の場所を探す→地図サイトで照合する、という流れ

(土地の場所がわからない・住所が付いていない土地の場所が知りたいなどの場合にオススメ)

税理士として相続税の申告業務をしているときも、「地番はわかるけど土地の場所が…」ということはよくあります。

そんなとき、私はいつも上の手順を踏んで土地の場所や住所を割り出しています。

そして、その結果から路線価図や倍率表を見る、と(^^

「地番から住所や土地の場所が知りたい!」というあなたのお役に立てれば幸いです!

【関連記事】

- この記事の逆パターン(地番を調べる方法)でお困りの場合は「住所から地番を調べる方法【地番検索サービス+α】」をどうぞ。

- 土地の相続税評価に便利な京都市のコンテンツ【指定道路図提供システムなど】

- 相続税の路線価方式とは?市街地の宅地の評価方法を詳しく解説

- 相続税の倍率方式とは?倍率表の見方から計算方法まで徹底解説

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

- 研修動画販売(相続税)

セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます

地番検索サービスのざっくりした使い方は姉妹記事(?)である「住所から地番を調べる方法【地番検索サービス+α】」で解説していますので、よければこちらもどうぞ。

(リンククリックで該当箇所に直接飛びます)