不動産の登記や登記簿謄本の請求を法務局で行う場合、

登記簿上の住所にあたる土地の「地番」というものが必要です。

この地番がわからない場合、いったいどうやって調べればいいのでしょうか?

結論から言うと、地番は住所(住居表示)から調べることができます。

この記事では、そんな

「住所から地番を調べる方法」

をまとめてみました。

地番から住所(住居表示)を調べる方法【地番と住所の違い】

この記事を書いた人

過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

相続税・贈与税に関するサービス

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業及びその周辺業者への業務指南やコンテンツ提供ではありません。

無断転載や無断使用(それと思しき閲覧中の行動を含む)に対しては以下のポリシーに基づき迅速かつ厳正に対処します。

当ブログの運営ポリシー

住所から地番の調べ方【全て無料です】

住所(住居表示)から土地の地番を調べるには以下の3つの方法があります。

中でも、逆パターンの「地番から住所」には無い1つ目の方法が手軽でオススメです。

1:法務局に電話で聞く【手軽でオススメ】

その1つ目の方法とは、その土地を管轄している法務局に電話で問い合わせることです。

土地の「地番」とは、登記されている土地について1筆ごとに振られた番号のことで、法務局(国)が付番・管理しています。

なので、その管理元である法務局に直接聞けばいいんです。

私の地元・京都市左京区の場合、不動産登記を管轄しているのは京都地方法務局の本局です。

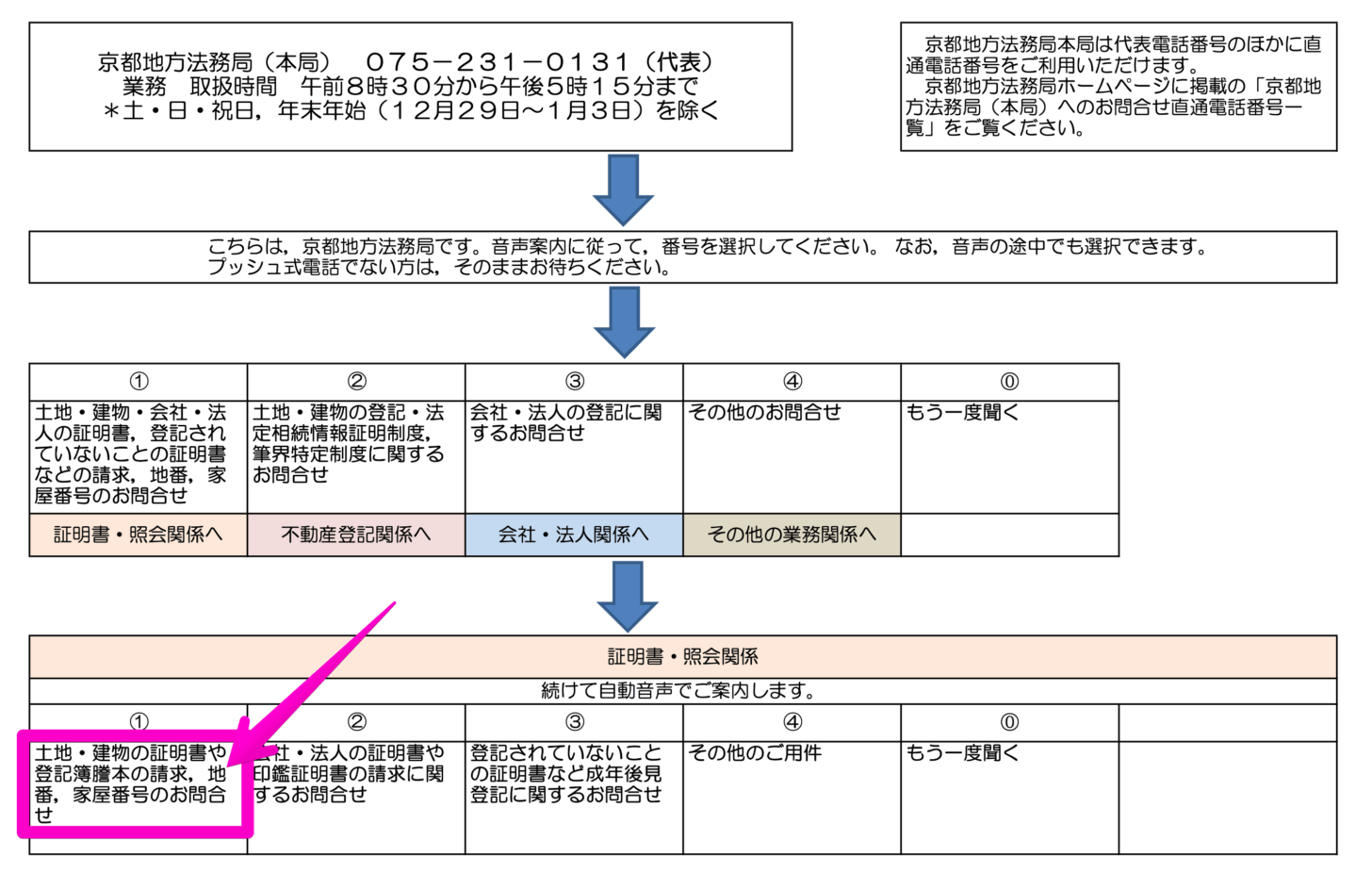

↓京都地方法務局のお問い合わせのページを見てみると…。

電話によるお問合せ:京都地方法務局

↓このように、音声案内から「地番・家屋番号のお問合せ」を受け付けると書いてあります。

これでその土地を管轄している法務局に電話で地番を教えてもらうことが可能です!

2:地番検索サービスで検索する

上の1つ目だけで十分な気もしますが、もし

「法務局が空いていない時間(午後5時15分以降)に知りたい」

「電話するのがめんどくさい」

という場合は、インターネットから調べる方法もあります。

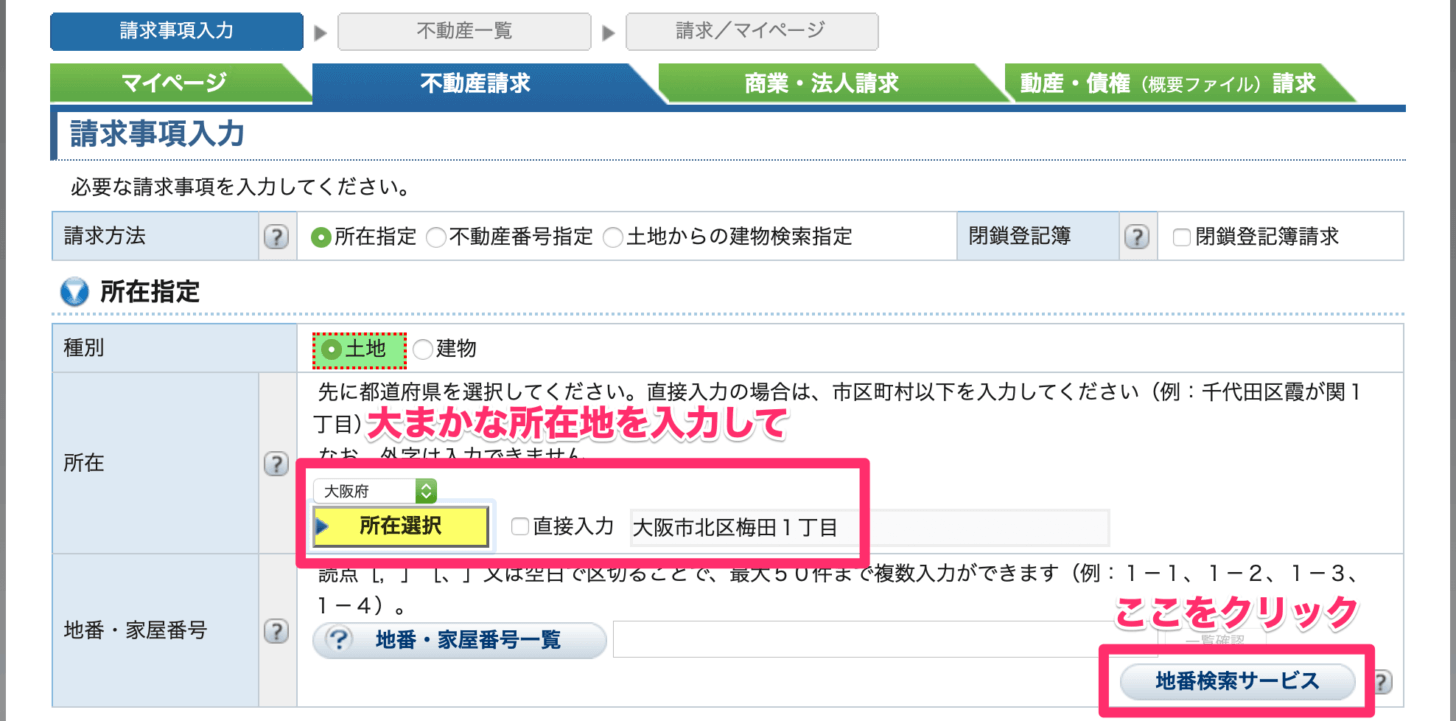

一般財団法人民事法務協会が提供している「登記情報提供サービス」というサイト内の「地番検索サービス」を使います。

上のリンク先から「不動産請求」の画面に入り、土地の住所の町名(丁目)までを入力して、中にある「地番検索サービス」のボタンをクリックすると

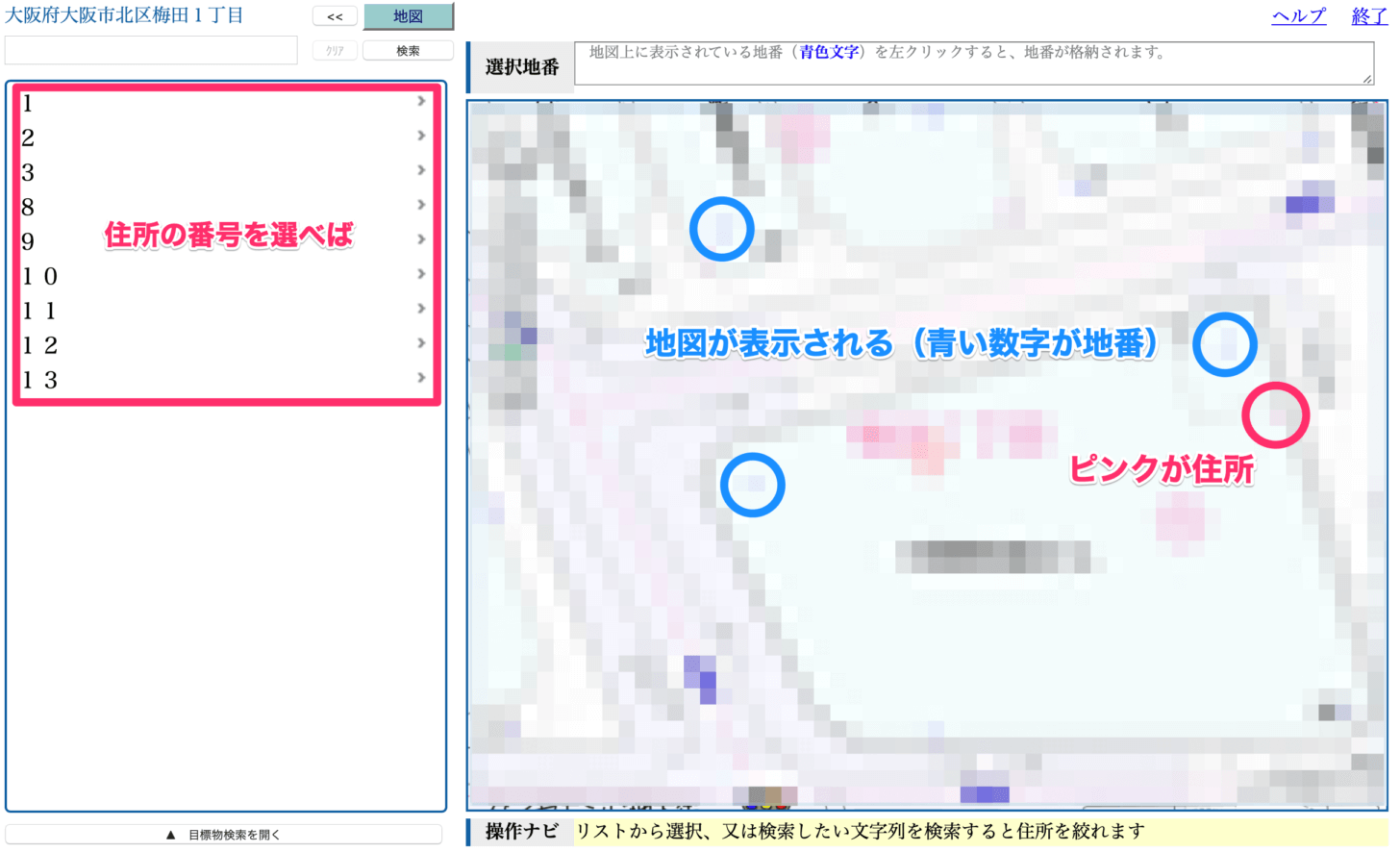

↓このように、ゼンリンのブルーマップが表示されて、地番(青い数字で番号が書いてあります)が確認できます。

ただ、こちらのサービス自体は無料で閲覧できるものの、サービスページに入るためにはアカウント登録をする必要があります。

また、

- 閲覧可能な時間帯が平日の8:30〜21:00までで、17:15までの法務局と大差ない

- 閲覧可能な地域とそうでない地域がある

-

一部のブラウザで不具合が生じることも

(ちょっと前までMacのブラウザ・Safariがそうでした)

といった点にも注意が必要です。

詳しくは姉妹記事(?)「地番から住所(住居表示)を調べる方法【地番と住所の違い】」をどうぞ。

(リンククリックで該当箇所に直接飛びます)

3:地元自治体の固定資産税地番図を閲覧する

また、この記事の逆パターン・「地番から住所」の記事の後半で紹介している、

各市町村が固定資産税を課税するために管理している地番図(地番参考図)を見せてもらう方法も有効です。

詳しいやり方は「地番から住所」の記事の後半で解説していますので、興味のある方はどうぞそちらをご覧ください。

住所から地番の調べ方のまとめ

以上、この記事では、住所(住居表示)から土地の地番を調べる方法を3つ紹介してみました。

地番から住所を調べる場合と比べると比較的カンタンにできるのかな、と思います。

最後にまとめとして、この記事で紹介した3つの方法をもう一度貼っておきます。

繰り返しになりますが、オススメは「地番から住所」のパターンには無い1つ目の方法です。

この記事が「この土地の地番が知りたい!」というあなたのお役に立てれば幸いです。

【関連記事】

- この記事の逆パターン(地番から住所)は「地番から住所(住居表示)を調べる方法【地番と住所の違い】」で詳しく解説しています。

- 法定相続情報一覧図を自分で取得する方法

- 相続税の路線価方式とは?市街地の宅地の計算方法を詳しく解説

- 【相続税の倍率方式】倍率表の見方から計算方法まで詳しく解説

弊所では代表税理士がすべての業務を直接担当。

元予備校講師の経験を活かしたわかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

オンラインでもお受けしていますので、お住まいの地域問わずお気軽にどうぞ!

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション - 単発のご相談もお受けしています

単発・スポット相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

- 研修動画販売(相続税)

セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます

そうじゃない自治体の場合は上で紹介したやり方のほうが手っ取り早いでしょうね…。