2017年5月から始まった「法定相続情報証明制度」。

2018年の4月からは「法定相続情報一覧図」の相続税の申告書への添付が可能になり、我々税理士にとっても身近な書類になりました。

この記事では、

「自分で相続登記や預金・株の名義変更をするために一覧図を取ってみたい!」

という方のために、「法定相続情報一覧図」を取得するまでの流れを、私自身の経験も交えつつまとめてみます。

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。

ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

このページの目次

法定相続情報一覧図を自分で取得するまでの全体像

「法定相続情報一覧図」を取るためには、いろんな書類を揃えた上で、登記所(法務局)に行って交付の申出をする必要があります。

一覧図が自分の手元に来るまでの流れをまとめてみると↓こんな感じです。

【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】

1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める

↓

2:法定相続情報一覧図を自分で作る

↓

3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する

↓

4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する

↓

5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る

以下、1つずつ見ていきましょう!

1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める

まずやらなきゃいけないのは、申出のために必要な書類の収集です。

ここで集めた書類に書かれている情報をもとに2の一覧図や3の申出書を作成しますので、これをやらなきゃ全てが始まりません。

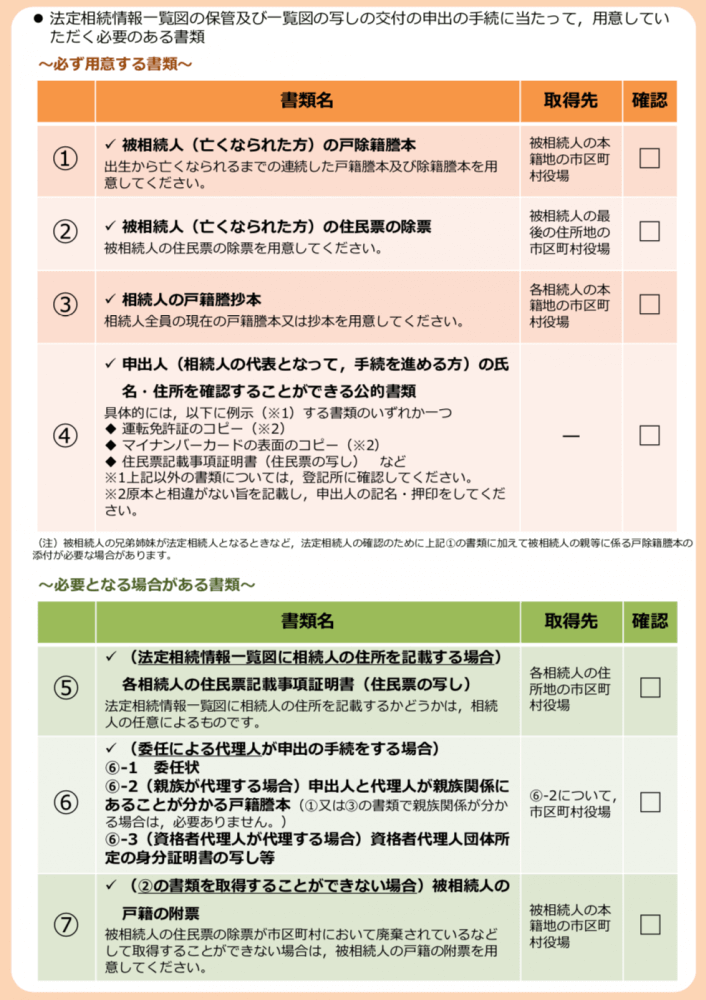

どんな書類が必要かは法務局のホームページに以下のPDFデータがあがっています。

必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 151KB)

この内容を↓以下に載せてみると。

-

【必ず用意する書類】

- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

(出生から亡くなるまでの連続したものが必要) - 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

- 相続人の戸除籍謄本

(現在の最新のものでOK) -

申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど) - (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し) - (委任による代理人が申出の手続をする場合)

- 委任状

- (親族が代理する場合)

申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(①又は③で代用可) - (資格者代理人が代理する場合)

資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

-

(②の書類を取得することができない場合)

被相続人の戸籍の附票

【必要となる場合がある書類】

このリストに基づいて、必要な書類を1つづつ収集していきましょう。

「自分で取る」という方の場合、①〜⑤(一覧図に住所を載せない場合は⑤は不要、②が無い場合は⑦)だけ揃えればOKです。

原本還付されるもの・されないもの

ちなみに、申出にあたって法務局に提出する上の書類の大半は、一覧図の発行が終わったらそのまま返してくれます。

(業界用語(?)では「原本還付」とか言ったりします。)

具体的には、①、②、③、⑤、⑦の書類は一覧図を受け取る際に一緒に返してくれますので、これらについては、ここで使ったあと他の相続手続で使う、ということも可能です。

…と、番号だけ言われてもピンと来ないと思いますので、上のリストに基づいて原本還付されるもの・されないものを整理してみます。

-

【必ず用意する書類】

- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本→原本還付される

- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票→原本還付される

- 相続人の戸除籍謄本→原本還付される

-

申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類→原本還付されない

- 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)→原本還付される

- 委任による代理人が申出の手続をする場合の書類→原本還付されない

-

被相続人の戸籍の附票→原本還付される

【必要となる場合がある書類】

というわけで、「④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」と「⑥委任による代理人が申出の手続をする場合の書類(委任状など)」は原本還付はありませんので要注意です。

また、④と⑤の書類を1枚で兼ねることもできません。

私自身、申出人の方の④と⑤の書類を「住民票の写し」1枚で兼ねようとしたら、

「これは④の書類として預かるので原本還付できません。して欲しいなら、④の書類としてコピーしたものが別に必要です。」

と言われたことがあります。

(コピーはお願いすればその場で取ってくれます。ただしこれにも自署押印は必要です。)

亡くなった人の戸籍謄本はどのみち1度は取らなきゃいけない!

と、ここまで話を進めてきた中で、おそらく↓こんなことを思う方も多いのではないかと…。

…亡くなった人の戸籍謄本、いるの??

はい、そうなんです(^^;

というのも、実は、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」って、

「自分で作った一覧図に対して法務局が『これで正しい』とお墨付きを与えるもの」

なんです。

なので、次の2にあるように、元となる一覧図は自分で作らなきゃいけないですし、

それを作るために、そして、その作ったものが正しいものであると確認するためにも、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)は絶対に必要です。

つまり、これを使おうが使うまいが、亡くなった人の戸籍謄本はどのみち1度は取らなきゃいけないってことですね。

「亡くなった人の戸籍謄本を取らなくても済む便利な制度」

というわけではないので、その点誤解のないようにお願いします!

2:法定相続情報一覧図を自分で作る

というわけで、上の1で必要な書類を集め終わったら、お次は一覧図を自分で作ります。

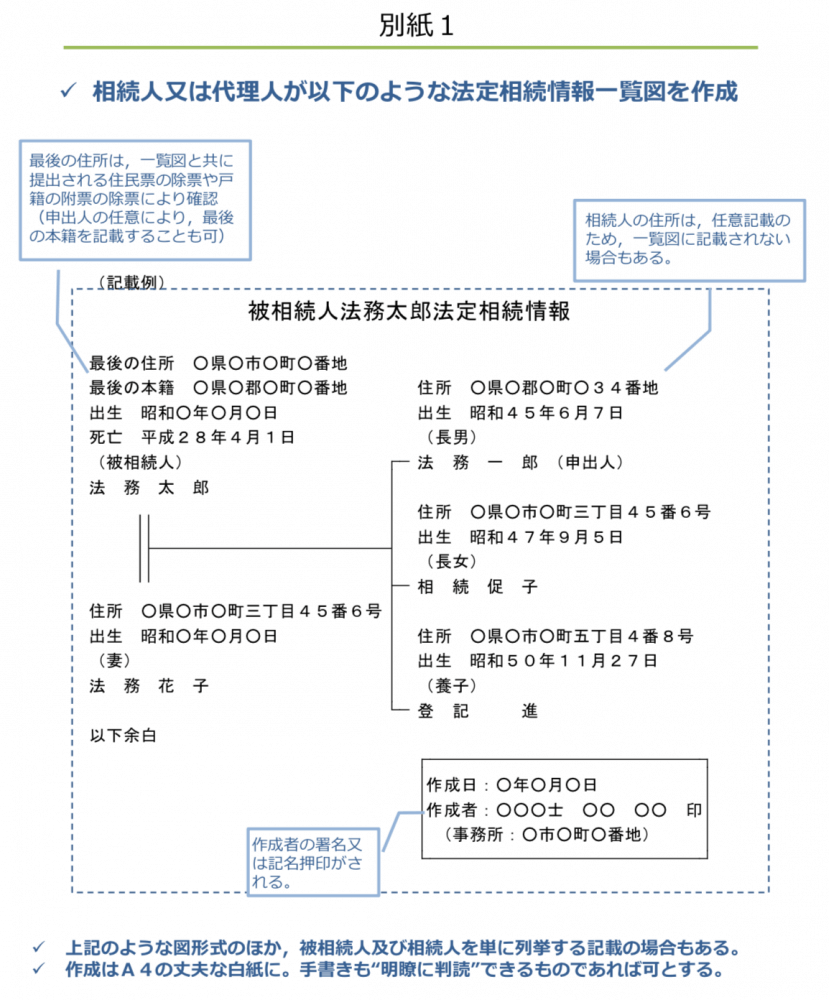

↓こんなのを作りなさいとのことです。

フォーマットは↓以下の法務局のホームページにたくさんあがっていますので、ご自身の状況に当てはまるものをダウンロードしてください。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

1で集めた書類を確認しながら、正確に作成しましょう。

ここで作る図がそのままコピーされて「法定相続情報一覧図」に乗っかってきますので、記載もれや誤字脱字などは絶対にないように!

一覧図を相続税の申告書に添付する場合、一覧図は以下の様式を満たしている必要があります。

1:「一覧図」は列挙形式ではなく図形式のものであること

2:子の続柄が、実子・養子のいずれなのかが分かるように記載されていること

続柄は「子」で済ますのではなく、戸籍謄本に書かれているとおり(長男、長女、養子など)に記載することを忘れないようにしてください!

参考記事法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!

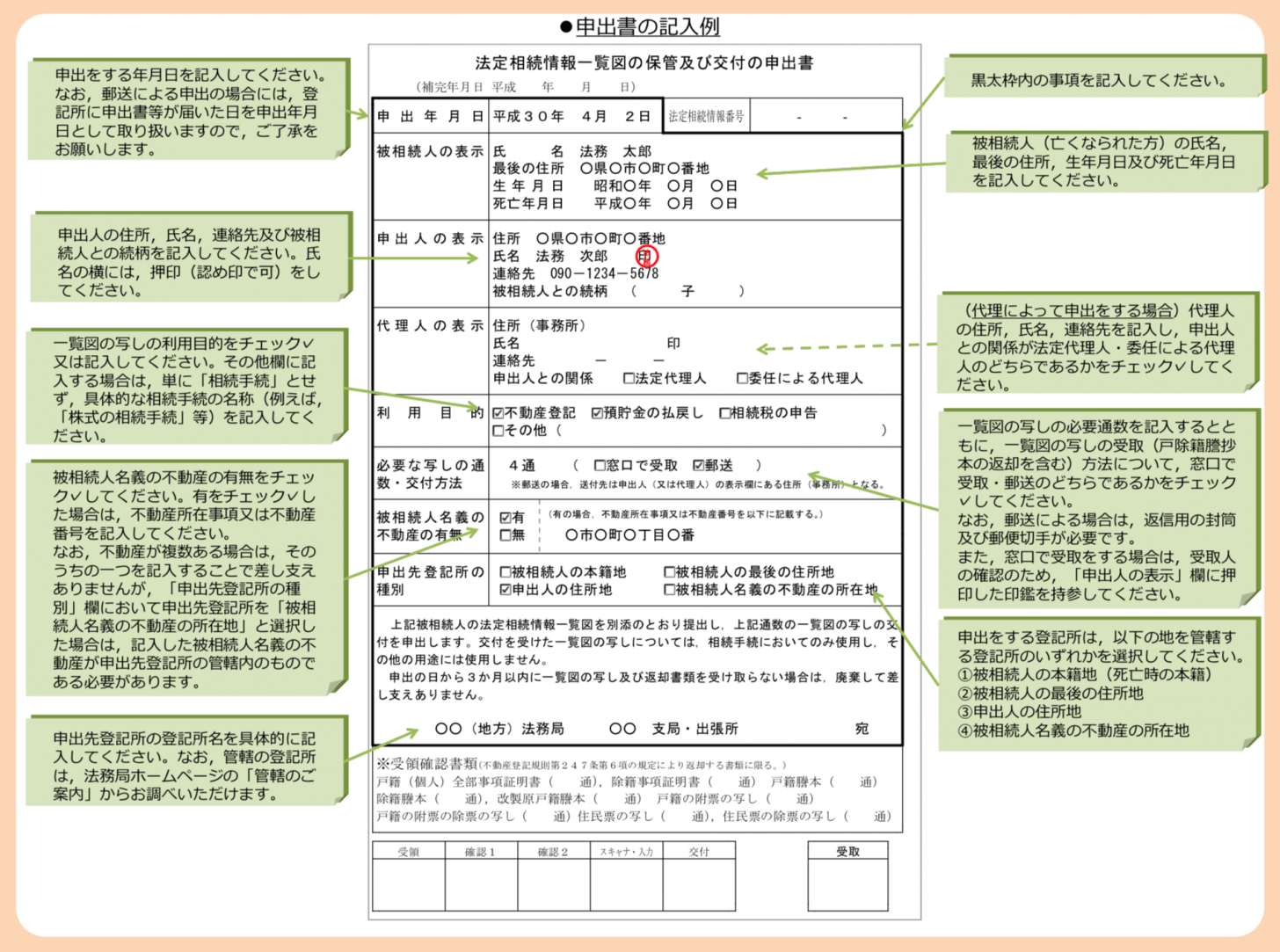

3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する

さらに、法務局に提出する「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に必要事項を記入します。

申出書は以下のリンク先に様式と記入例があがっています。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

その際、氏名には資格名を忘れないように。

(私の場合だと「税理士 尾藤武英」といった具合)

また、申出人との関係は「委任による代理人」です。チェックマークの付け間違いにも要注意。

4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する

ここまできたら、お次は1〜3で揃えたり作ったりした書類を全て揃えて登記所(法務局)に提出します。

提出先の登記所は、以下の地を管轄する登記所のどれかを選択することが可能です。

- 亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

- 亡くなった人の最後の住所地

- 申出人の住所地

-

亡くなった人名義の不動産の所在地

全国の登記所の場所などは以下のページ以降のリンクで調べることができます。

法務省:法務局・地方法務局所在地一覧

各法務局のホームページ:法務局

持参または郵送で書類を提出しましょう!

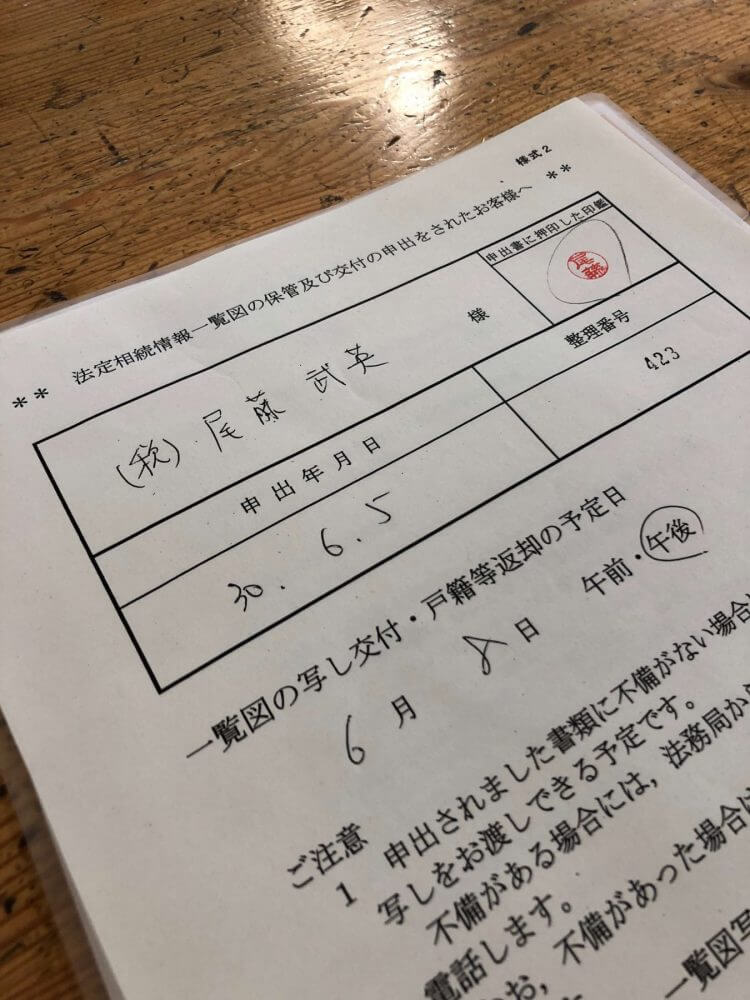

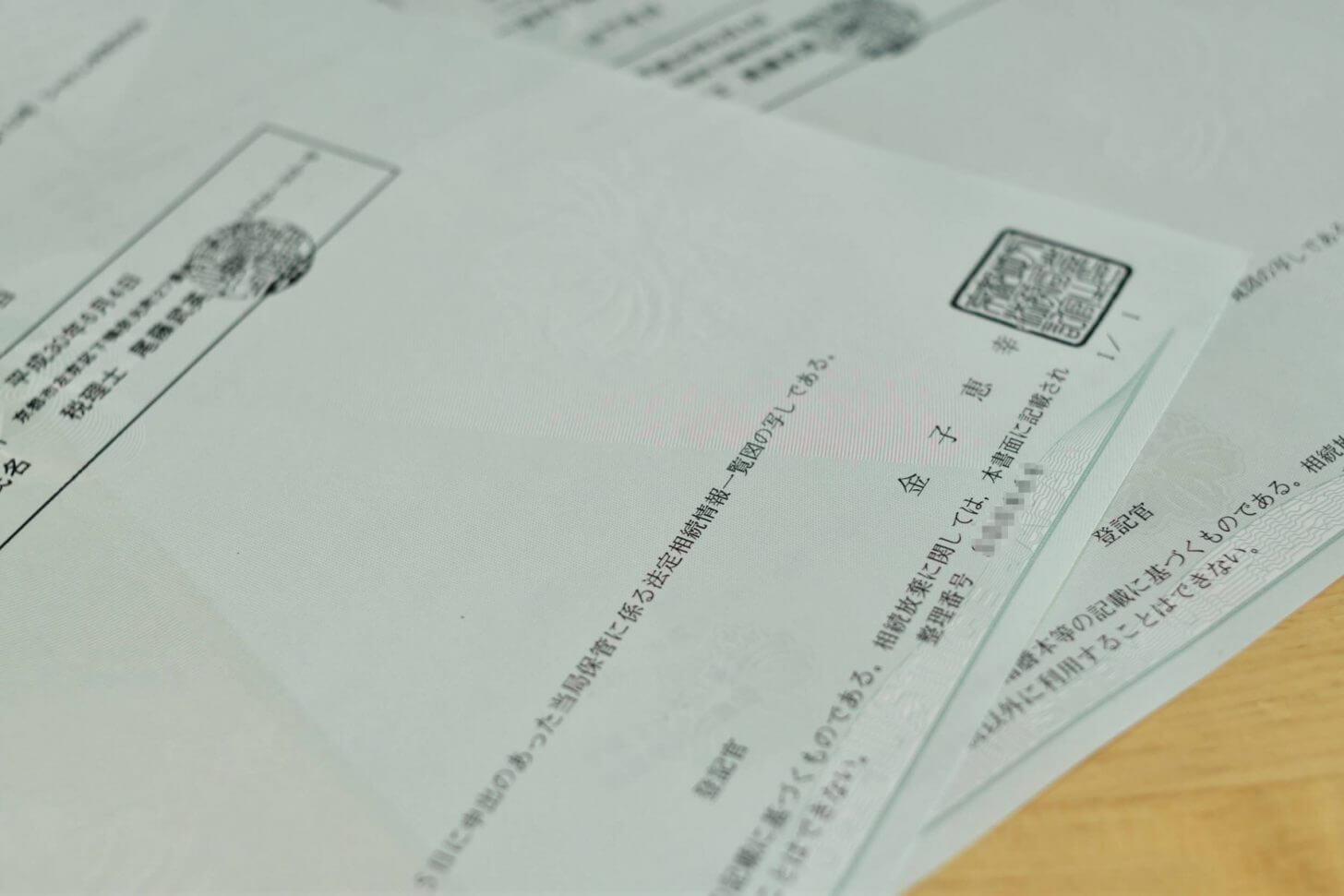

提出すれば↓こんな書類が渡されます。(窓口での受け取りを希望した場合)

京都地方法務局の場合、だいたい3営業日程度で発行されることが多いようです。

場所によっては1週間以上かかることもあるようなので、日程に余裕を持って動くことをオススメします。

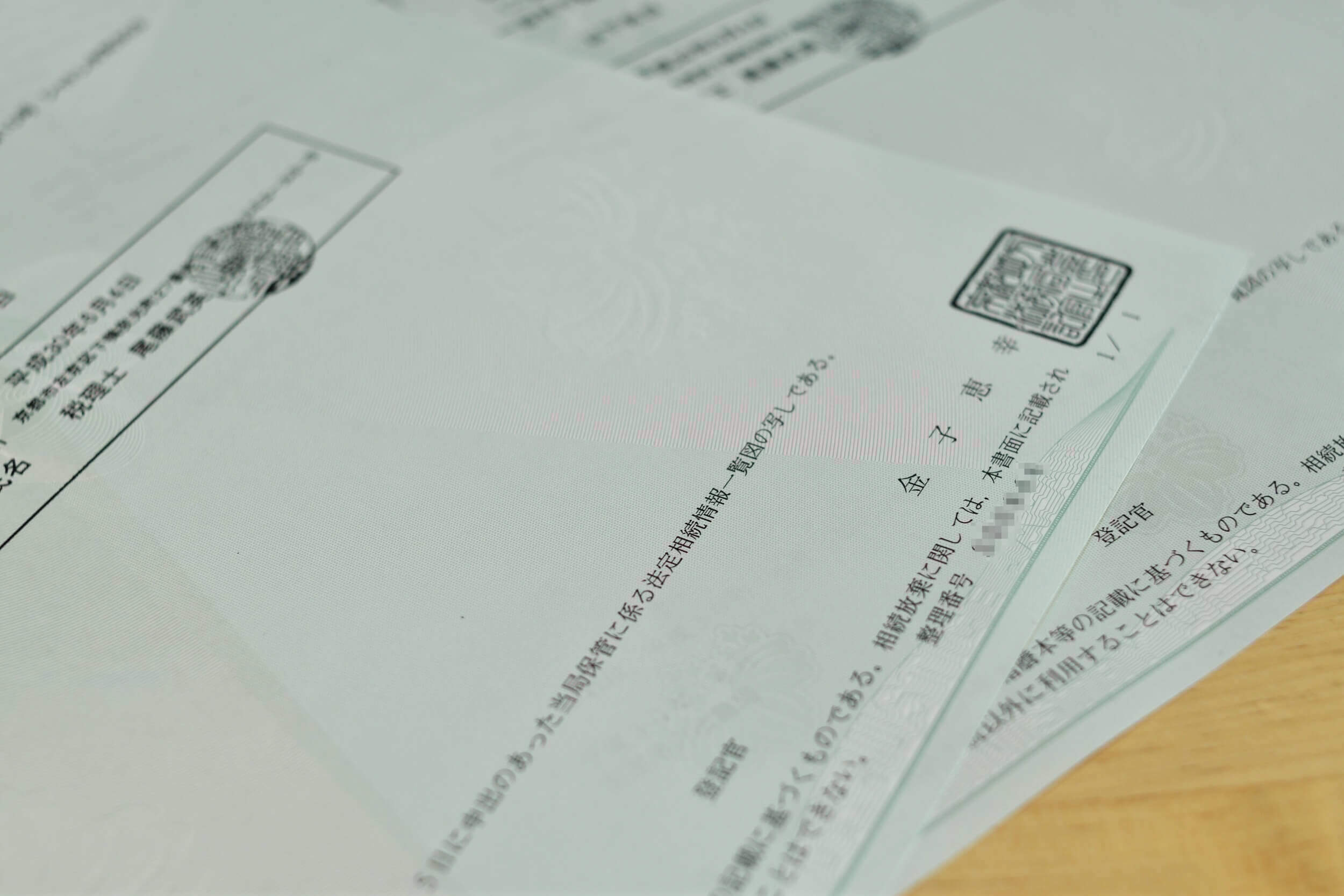

5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る

提出した書類に不備があれば登記所から連絡がきますが、それが無ければ「一覧図」は無事完成です。

指定された日時以降に受け取ることができます。

なお、窓口で受け取りの際は申出書に押印した印鑑の持参をお忘れなく!

(受取り時に受取書に自署押印する必要があるため)

また、郵送での受け取りを希望する場合は、返信用封筒と郵便切手の準備を忘れなく!

お疲れ様でした(^^

法定相続情報一覧図を自分で取得する方法のまとめ

最後に、一連の流れをもう一度まとめておきます。

【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】

1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める

↓

2:法定相続情報一覧図を自分で作る

↓

3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する

↓

4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する

↓

5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る

慣れない方にとっては、

「1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める」

と

「2:『法定相続情報一覧図』を自分で作る」

のハードルがやっぱり高いのかな、と思います。

(特に2の一覧図の作成が…でしょうか)

ただ、「自分で相続登記をやっちゃおう!」と考えている方なら、

集めなきゃいけない書類自体は相続登記の場合とほぼ同じなので、意外と抵抗なくできちゃうハズです。

この記事がそんなあなたのお役に少しでも立てば嬉しいです!

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

【関連記事】

- 法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!

- 住所から地番を調べる方法【地番検索サービス+α】

- 地番から住所(住居表示)や土地の場所を調べる方法

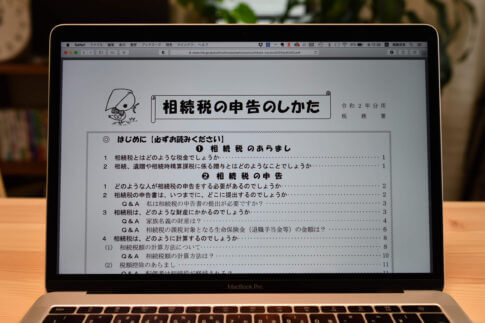

- 相続税申告書の書き方は「相続税の申告のしかた」を見るのが便利

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

- 研修動画販売(相続税)

セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます

「法定相続情報証明制度って何?」など、基本的な情報は以下の別記事をご覧ください。

法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!