2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」なるものが始まりました。

「法定相続情報証明制度」について:法務局

これ、いったいどんな制度なんでしょうか?

私(税理士をやっています)自身の知識の整理も兼ねて、今日はこの制度の内容をまとめてみます。

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。

ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

このページの目次

相続人が誰なのかを証明する公的な書類が2つに増えた

この制度の内容をざっくりと言ってしまうと、

「亡くなった方の相続人の情報が一目でわかる証明書を法務局が新たに発行できるようにしよう」

というものです。

前提として、亡くなった方(=被相続人)の相続人が誰で、それが何人いるのかを知りたければ、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本を含む)を見る必要があります。

(これは被相続人の本籍地の自治体の窓口で請求できます。)

これ自体は、これまでも、そしてこれからも変わりはありません。

そして、この戸籍謄本は「この人にはこれだけの相続人がいますよ」という情報を公的に証明する書類を兼ねていることになります。

ただ、2017年5月29日以降は、

その書類として上記の戸籍謄本のほか、「法定相続情報一覧図」というものが新たに加わりました。

つまり、

- 相続人が誰なのかを知るには戸籍謄本を見なきゃいけない、というのは変わりないけど

-

「この人にはこれだけの相続人がいますよ」ということを公的に証明する書類が「戸籍謄本」と「法定相続情報一覧図」の2種類に増えた

ということです。

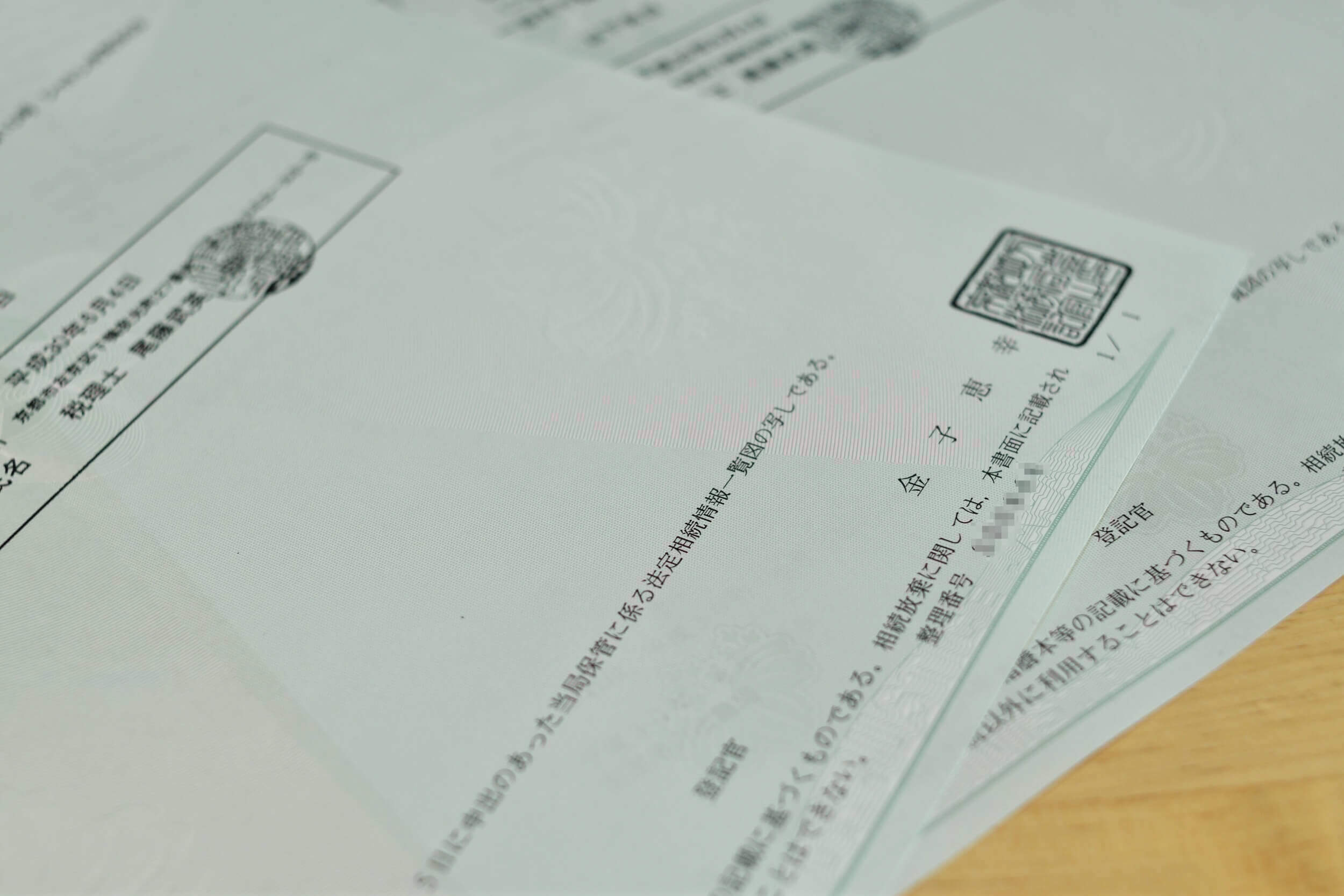

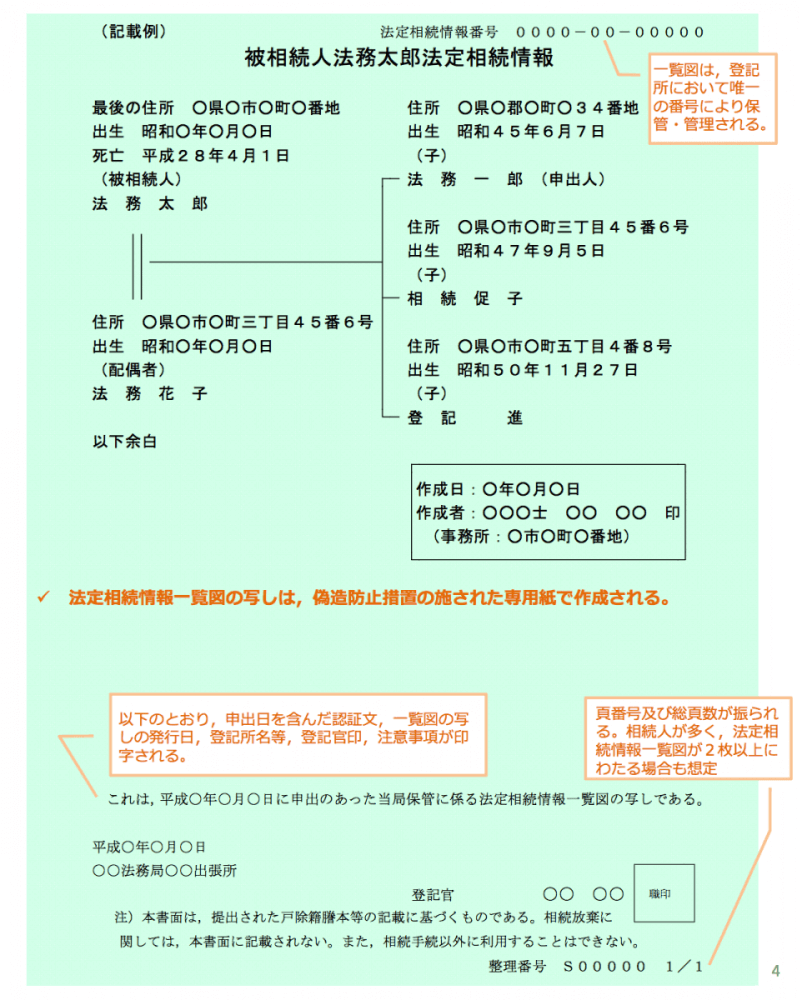

「法定相続情報一覧図」(の写し)は↓こんな見た目をしているようです。

不動産の登記簿謄本や公図・測量図なんかと似たようなフォーマットですね(^^;

最近は相続登記がされないまま放ったらかしになっている不動産が増えてきていて、それを少しでも減らしたい。そのために手続きを少しでも簡素化したい、という意図があってのようです。

メリット=低コストでスピーディーな相続手続が可能に!?

相続人の情報を証明する書類として「法定相続情報一覧図」が新たに加わったことは、財産を相続する方にとっても大きなメリットになり得ます。

というのも、これまで亡くなった方の戸籍謄本の束を使って行っていた相続財産の名義変更手続が、この紙1枚でできるようになるかもしれないからです。

(「かもしれない」としている理由は後述。)

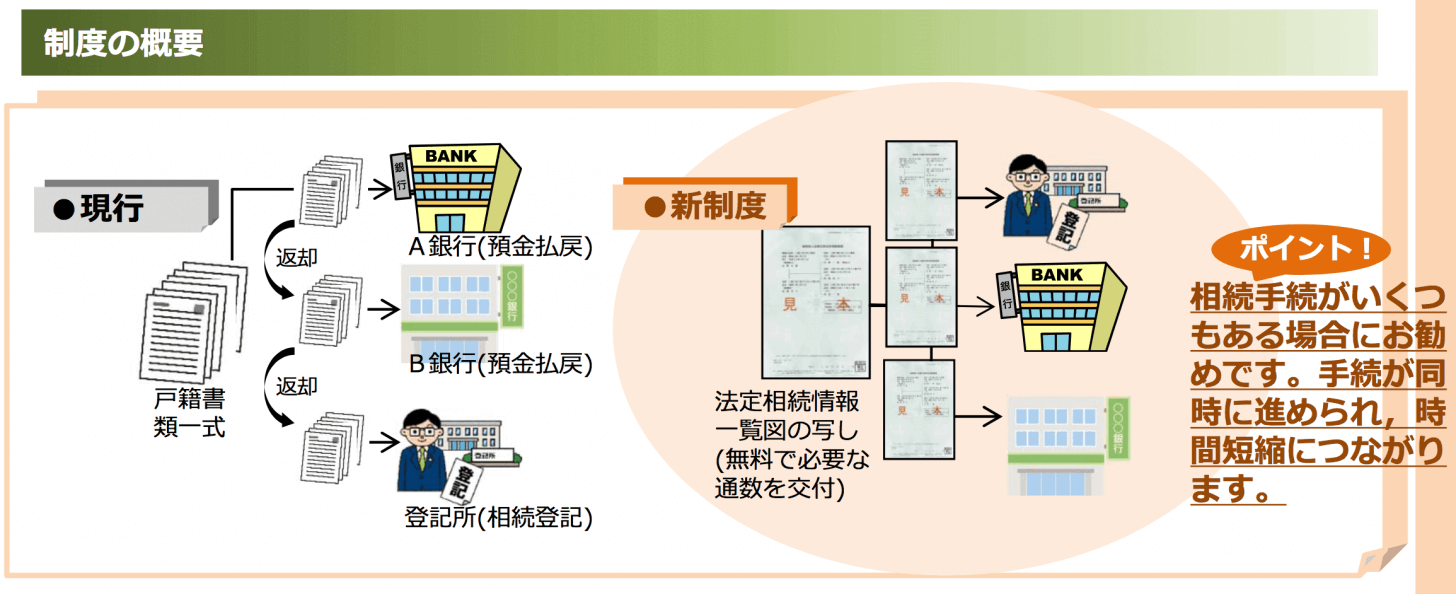

以下の図は法務省のPDFから引用したものですが、

・不動産の相続登記のために戸籍謄本一式の原本を法務局に持っていって、

↓

・A銀行口座の名義変更手続のためにまた戸籍謄本一式の原本を金融機関に持っていって、

↓

・B銀行口座の名義変更t(以下略

というように、遺産相続の手続きをしようと思ったら、すべての窓口に相続人の情報を証明する書類として戸籍謄本の原本を持っていかなければいけないのが今までの流れでした。

戸籍謄本は1つの戸籍ごとに発行手数料が450円とか750円とかかかります。

何度も転籍していたような方の場合、1人でもいくつかの戸籍謄本を取る必要がありますし、それを手続きする窓口ごとに発行してもらっていたら、手数料だけでもバカになりません。

(下手すれば万単位という方も…。)

かといって、上の図にあるように、1部だけ原本を取ってそれを使いまわししようものなら、それだけ手続きにも時間がかかりますし…。

それが、「法定相続情報一覧図」の場合、一覧図の発行自体は同時に何部でも可能で、しかも発行手数料も無料です。

つまり、これを利用すれば費用を抑えながらスピーディーに遺産の相続手続を進めることができるようになる、というわけです。

発行を受けるにはどうすればいい?【詳細は別記事にて】

そう言われたら「なんか凄く便利そう!」と思うかもですが、

発行を受けるためには、法務局に行って交付の申出をする必要があります。

一覧図が自分の手元に来るまでの流れをまとめてみると↓こんな感じになります。

【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】

1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める

↓

2:「法定相続情報一覧図」を自分で作る

↓

3:「申出書」に記入する

↓

4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する

↓

5:交付された「一覧図」を受け取る

この流れについては、以下の別記事にて詳しく解説しています。

「『法定相続情報一覧図』っていったいどんな性質の書類なのか」などの細かい点も含めて、私自身の経験も交えて書いてみましたので、興味のある方はどうぞ(^^

意外と手間がかかる=専門家が使う制度?

実は、上で紹介している別記事にも書いていますが、

この制度って、いざ利用しようと思っても、「一覧図」を手に入れるまでに結構な手間がかかります。

- 亡くなった人の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)はどのみち必要

-

「一覧図」の原案は自分で作る必要がある

など、「相続人の方が自力で利用する制度」というよりは、

「我々専門家が依頼者の手間の軽減をサポートするために使う制度」という印象で、一般の方にどこまで浸透するのかなぁ?という気はします…。

すべての相続手続で使えるかは不明

あと、この記事の冒頭で

「相続財産の名義変更手続がこの紙1枚でできるようになるかもしれない」

と書いたように、現状、この「一覧図」が全ての相続手続で使えるわけではありません。

金融機関によっては「一覧図」での相続手続は未対応のところもありますし。

(そのうち対応するでしょうが。)

相続税の申告書に添付できるかもハッキリしない→2018年4月から可能になりました!

また、税理士的には、相続税の申告書に添付しなければいけない戸籍謄本もこの「一覧図」で代用できるのかという点についても今のところは不透明で、この取り扱いもとっても気になります。

意味合いからして大丈夫な気もしますが、無駄に税務署から電話がかかってくるのも嫌なので(笑)、私はしばらくは相続税の申告書には戸籍謄本の添付を続けるつもりです。

上記について、当初はやはり相続税の申告書への添付は不可でした。

しかし、2018年4月1日からは、条件を満たすものであれば相続税の申告書への添付が可能となっています。

その条件とは、「一覧図」に戸籍に記載されている被相続人との続柄(例:「子」ではなく「実子」「養子」など)が記載されていること。

2018年3月31日までは、被相続人との続柄は実子も養子も「子」としか記載されず、これが相続税の申告書の添付書類としては不十分(子は子でも実子か養子かが重要なため)だったのですが、この取扱いが4月1日以降変更されたためです。

詳しくは以下の記事をご覧下さい。

法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!

などなど。

走り出したばかりの制度なので全容がまだまだ見えにくい現状ではありますが、

少なくともお客さんにとってメリットのある制度であることは間違いないので、私も状況によっては積極的に利用して、お客さんの負担の軽減に繋げていきたいと思っています。

「法定相続情報証明制度」について:法務局

【関連記事】

- 「一覧図」の取得方法をまとめました!

法定相続情報一覧図を自分で取得する方法 - 「一覧図」は相続税の申告書の添付書類にも使えます。

法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

- 研修動画販売(相続税)

セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます

法定相続情報一覧図を自分で取得する方法