2015年度(平成27年度)の確定申告から、富裕層の方には新たな書類の提出が求められています。

それが財産債務調書です。

この記事では、この財産債務調書について、

といった点を解説してみます。

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

【提供サービス】

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発の税金相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

本記事は著作権法上の著作物にあたり、同法に定めるルールに基づかない引用はすべて著作権侵害となります。

ブログ運営ポリシー(著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

目次

「財産及び債務の明細書」の発展版です

まずは前提として、この制度ができた背景を紹介します。

財産債務調書は平成27年度の税制改正で新たに加わった制度ですが、実は、似たような規定は前年(2014年)までもありました。

名前は「財産及び債務の明細書」というもので、

「その年分の所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得etc、その人の1年間のもうけの金額)の合計額が2,000万円を超える人は、この明細書に、自分が持っている資産や負債の内訳を記載して、確定申告書に添えて提出しなければいけない、」

とされていました。

ただ、出さなかったからといって罰則規定があるわけでもないし、

出したら自分が持っている財産が全部税務署に筒抜けになっちゃうことを嫌う人もいて、該当する全ての人が提出されていたわけではありませんでした。

この状況を変えようということで創設されたのが「財産債務調書」という制度です。

財産債務調書の5つの特徴

財産債務調書制度の特徴はいくつかありますが、従来の「財産及び債務の明細書」からの違いは主に5つです。

1.対象者が絞られた

従来の明細書は上記のとおり、「その年分の所得金額の合計額が2,000万円を超える人」が提出しなければならない、とされていましたが、財産債務調書では

-

その年分の所得金額の合計額が2,000万円を超える

-

その年12月31日の時点で持っている財産の価額の合計額が3億円以上

(または、有価証券類の価額の合計額が1億円以上)

ことに加えて、

の人に限定されることになりました。

従来に比べると、対象となる人の数自体は減ることとなります。

詳しい意義は国税庁が発行している↓こちらのパンフレットをご覧ください。

「財産債務調書制度」のあらまし|国税庁(PDFファイル)

【追記】その後対象者が追加されています

また、2023年(令和5年)分以降は上記に当てはまらない人でも以下の要件を満たす場合は提出が義務化されています。

-

その年12月31日の時点で持っている財産の価額の合計額が10億円以上

今は収入がない人でも財産をたくさん持っていれば提出義務が生じるという形ですね。

2.記載事項の指定が細かくなった

また、財産債務調書は従来の明細書に比べて、

書かなきゃいけない項目が増えたり、財産の価額として入れていく金額の算定方法が財産ごとに微妙に違ったりと、いざ作るとなれば結構な手間がかかります。

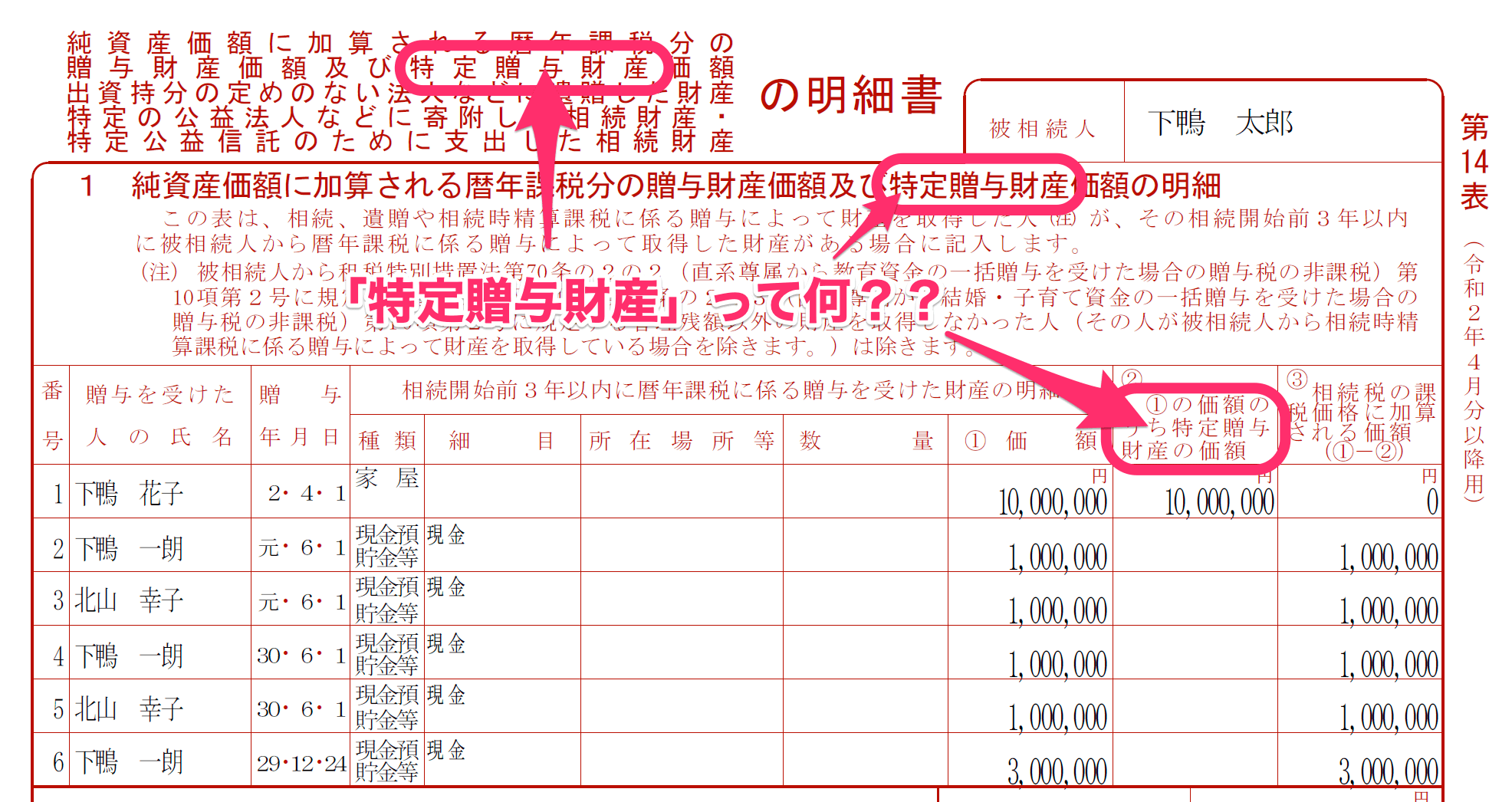

国税庁のホームページに掲載されている財産債務調書の記載例↓もメッチャ細かいです…。

財産債務調書の記載例 | 国税庁(PDFファイル)

【追記】少額財産はざっくりでOKに

なお、その後改正が入り、以下のような財産については記載事項を省略できることとされています。

(こちらも2023年分以降から適用済み)

- 事業用の債権や債務…300万円未満のものは件数と総額のみでOK

- 家庭用動産…取得価額が300万円未満のものは記載省略可能

- 預貯金…預入高(一口)が50万円未満のものは預入高の記載省略可能(口座番号のみで良い)

-

青色申告決算書などに記載された減価償却資産…資産の種類ごとの記載は不要(ざっくり総額のみでOK)

青色申告決算書に書いてある財産や金額が少額な財産についてはざっくりでいいよ、ということのようです。

とはいえ、種類によってそもそも書かなくていいものや項目が省けるものが微妙に違うのが…やっぱりややこしい(^^;

3.罰則&メリットが規定された

そして、最も大きな変化が罰則規定が明文化されたこと。

従来の明細書では未提出の場合でも何も罰則は無かったんですが、財産債務調書を出さないと↓こんな罰則があります。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

また逆に、財産債務調書を出すことによって受けられるメリットもあります。

これらはこの記事の中盤以降で詳しく考えてみます(^^;

4.税理士の署名押印欄が設けられた

また、財産債務調書では税理士の署名押印欄が新たに設けられています。

これは税理士的には結構重い変化です。

署名押印して提出する以上、税理士としてもいい加減な気持ちで書類の作成はできませんし。

(って、今までの明細書はいい加減に作っていたという意味じゃもちろん無いですよ(^^;)

財産債務調書は所得税の確定申告書の添付書類の一部でしかなかったこれまでの明細書とは違って、

一個の単独した税務書類に昇格(?)しているんですが、それがこの様式にも表れていると言えそうです。

5.この書類単独での税務調査が可能になった

一個の単独した税務書類に昇格している影響は5つ目の特徴にも現れています。

従来の明細書では、税務署がその記載内容について調査権を行使することはできなかったんですが、

財産債務調書ではその権限を行使することが可能になりました。

しかも、所得税や相続税の調査とは違い、事前に税理士に通知すること無しに調査することが可能とか!?

記載内容の正確性が余計に問われる形になりますね。

財産債務調書の特徴のまとめ:相続税の事前申告の意味合いがより強く?

以上、ここまで、財産債務調書の特徴(従来の明細書との違い)を主に5つ挙げてみました。

もう1度その5つを列挙してみます。

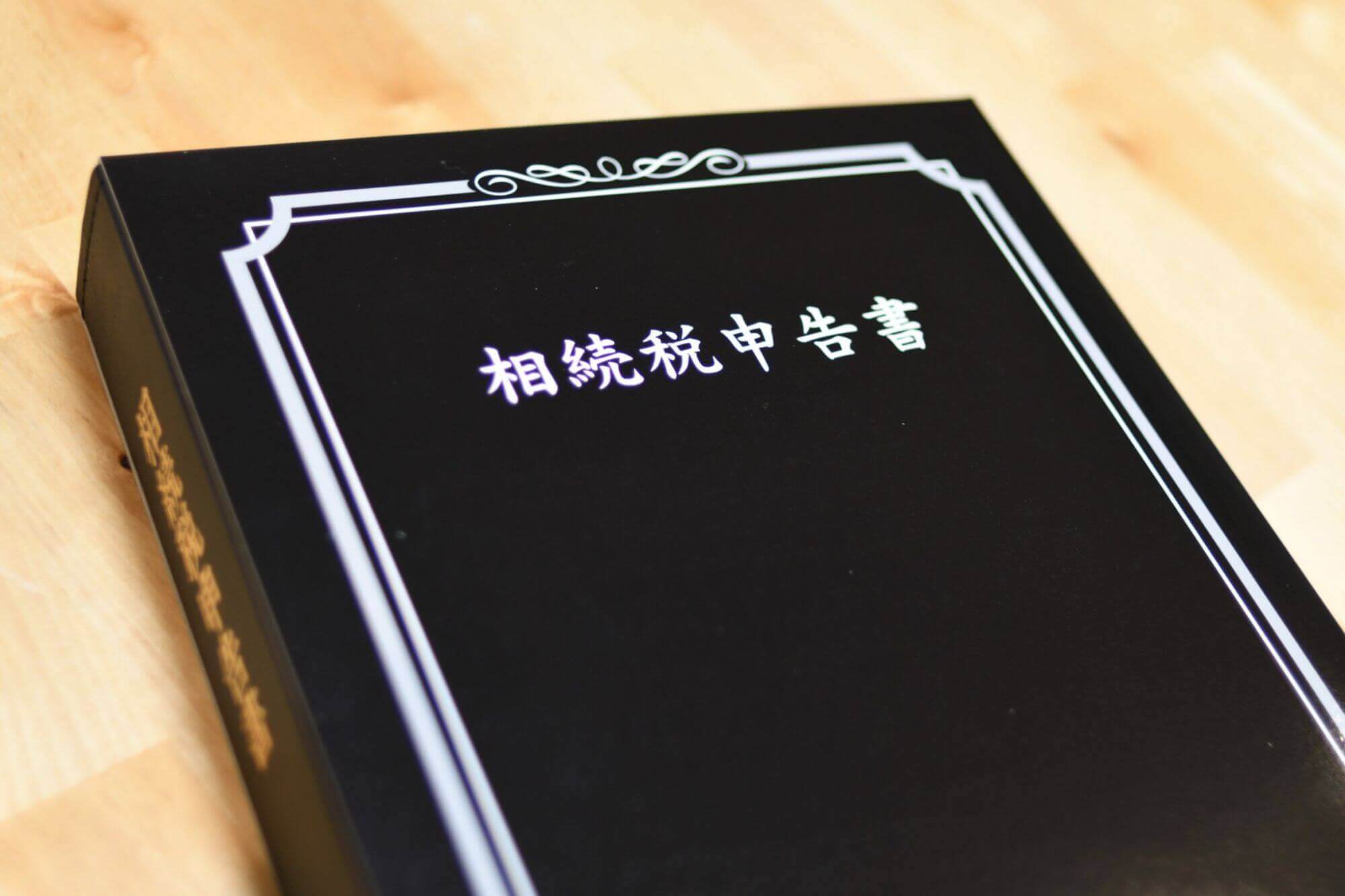

元々、従来の明細書も相続税の調査における参考資料という意味合いはありました。

ただ、財産債務調書制度は根拠規定自体が所得税法から切り離されたことで、

所得税と相続税、相互でのより横断的な調書の利用が可能となった感があります。

また、前述のとおり記載方法の指定も結構細かくて、その説明が書いてある書類の内容を見て私が思ったのは…。

そんな「相続税の事前申告」としての意味合いがより強くなった書類を、

所得税の確定申告書と同じ提出期限(その年の翌年3/15)まで(→現在は翌年6/30まで)に仕上げて提出しなければいけないんですから、

税理士としても結構難しい作業に挑むことになります。

出す必要がある人は早めの準備を心がけていきたいですね。

財産債務調書制度等の見直しについて | 国税庁

財産債務調書を提出しない場合の罰則規定【所得税限定】

ここからは、先ほど省略した財産債務調書を出さなかった場合の罰則規定について、詳しく掘り下げていきます。

今回紹介するのは↓こんな国税庁のページです。

No.7457 財産債務調書の提出義務|国税庁

中は見事に文章ばかりなんですが、このページの中に

「出さんかったらこんな罰則があるよ〜」

と言っている箇所があります。

それをそのまま引用してみたのが↓これです。

財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

わざとわかりにくくしているような文章ですが、コレ、いったい何を言っているんでしょう?

【前提】「過少申告加算税等」とは?

…と、本題に入る前にまずは予備知識の確認からです。

所得税、法人税、相続税、消費税など全ての国税には、ちゃんと申告しなかった場合などに取られてしまう罰金がいくつか設けられています。

上の文章の一番最後の方に「過少申告加算税等」とありますが、この「等」が指しているのは「無申告加算税」というものです。

「過少申告加算税」と「無申告加算税」。

どちらも罰金的な性格を持つ税金の一種です。

それぞれ、

- 過少申告加算税

申告書は出したけど、申告漏れが指摘されてさらに税額を払え!と言われたときにかかる罰金。

税率は、増えた税額の10%〜15%。 -

無申告加算税

納めるべき税額があるのに期限内に申告書を出さなかったときにかかる罰金。

税率は、納めるべき税額の5%〜20%。

という違いがあります。

そもそも申告すらしていないという点で無申告加算税の方がタチが悪いパターンですね。

このほか、これらの罰金が取られる場合には、これに加えて延滞税(遅延利息のようなもの)もかかりますし、場合によっては重加算税(所得隠しが悪質な場合に上乗せされる罰金)がかかることもあります。

ちゃんと申告しなかった場合にはこういったペナルティがかかってきますよ、というのをまずは押さえて下さい。

財産債務調書の罰則の具体的な内容

で、本題に戻って、上の引用文が言っている内容ですが、簡単に書くと↓こうです。

財産債務調書を出していなかったり、出してはいたけど調書に載せていない財産があったりした場合に、その財産に関する所得税について申告漏れがあったときは、その部分の過少申告加算税や無申告加算税は5%上乗せされる。

※この罰則規定が適用される税金は所得税だけです。

実際の事例に当てはめると↓こんな感じでしょうか。

そんなお前は所得税の無申告加算税を5%上乗せや!!

所得税の申告漏れがあってはじめて出てくる話

以上が、今回明文化された財産債務調書に関する罰則の内容です。

言い換えると、たったこれだけです。

罰則の内容が加算税の上乗せということは、所得税の申告漏れがあって初めて出てくる話なので、

ハッキリ言って、適正に所得税の申告をしている人にとっては全く縁のない罰則だったりします。

う〜ん、なんとも微妙な規定ですね(^^;

財産債務調書を提出した場合に受けられるメリット【所得税・相続税】

ただ、この規定の大きな特徴は、罰則だけじゃなくてアメもあるという点です。

先ほども取り上げた国税庁のページの中にこんな文章があります。

財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

罰則の規定では挙がっていなかった「相続税」という言葉がここで初めて出てきました。

メリットについては、所得税だけじゃなく相続税でも受けることができるんですね。

メリットと罰則の有無について、所得税と相続税の2つの税金の違いをまとめると、

- 所得税:メリットと罰則両方ある

-

相続税:罰則は無いけどメリットはある

となります。

相続税に所得税のような罰則が無いのは、

「生前に調書を出していなかったのはあくまでも亡くなった人の責任なので、その罰をその人の相続人にまで負わせるのはさすがにきついでしょ。」

という理由からです。

その辺は国も一応考慮してくれているんですね(^^;

財産債務調書のメリットの具体例を考えてみたけど…

では、次は相続税の観点からもう少しメリットについて掘り下げてみます。

相続税でメリットを享受できるケースとは具体的にどんな場合なんでしょうか?

先ほど紹介したメリットの文言のうち、相続税について書かれている部分だけを再度引用します。

調書を期限内にちゃんと出していたら、もしそこに載っていた財産に対する相続税ついて申告漏れがあっても、その部分の過少申告加算税や無申告加算税は5%軽減される。

調書に載せていた財産について相続税の申告漏れが指摘されても加算税は割り引かれる??

うーん、イマイチよくわかりません。

というのも、この文章を単純に読んだ場合、つまり、

財産債務調書に載せていた財産を相続税の申告書に書き漏らすケースって、そもそもそんなにあるんでしょうか?

そんなの、調書と相続税の申告書を作成する税理士が違う場合以外はあまり無いでしょうし、

もしそうだとしてもそんなん言い訳にはならないでしょうし…。

で、思ったのは、例えば以下の場合はどうなんでしょうか?

調書に載せていた財産が化体していたらどうなる?

【以下、前提です】

亡くなった人が生前にかなりの費用をかけて自宅をリフォームしていたが、

そのリフォームによって増大した自宅の価値相当額を申告書に財産として記載していなかった場合、その後の税務調査で増大した自宅の価値相当額を財産に加えろと指摘されることがあります。

なぜこういう指摘がされるかというと、もしリフォームをしていなければその分のお金が手元に残っていたハズだからです。

単なる修繕費用としてお金を出したのならしょうがないけど、もしそれが自宅の価値の上昇に繋がったのであれば、その分は、「現金」という財産が「自宅の一部」に換わってるだけでしょ?

だったらそれにも課税しまっせ〜、という理屈です。

【前提おわり】

※この内容については「家屋を生前にリフォームしていた場合の相続税評価の注意点」という記事で詳しく紹介しています。

上記のようなケースに当てはまった場合、それによって増えた相続税額にも過少申告加算税が課されるわけですが、こういう場合もアメの対象になると考えてOKですよね??

だって、生前に亡くなった人が出していた調書にはそれに相当する現金の記載があったわけですから。

こういう場合に適用がないとなると、相続税のアメって作った意味が無いと思うんですが…。

財産債務調書制度のまとめ

などなど、いざ始まってはみたものの、まだまだ謎が多いこの制度。

この記事では、そんな財産債務調書について、

といった点を解説してみました。

提出の対象者は一定額以上の財産や所得がある人のみで、その範囲もかなり限定的なので、

正直言って私自身も数えるほどしかこの書類を出したことが無いですし、

ましてや罰則やメリットを受けたお客さんなんているのかといえば…いらっしゃらないです、はい(^^;

とはいえ、ここまで解説してきたとおり、この書類はちゃんとした税務書類なので、虚偽記載や未提出の場合にはリスクが生じます。

提出期限は対象年の翌年6月30日まで。

「自分出さなきゃな」という人は↓以下の国税庁のページも見ながら早めの対策をお願いします。

(または、お近くの税理士にご相談を!)

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ【全国対応可】

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発の税金相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ【全国対応可】

- 相続税や贈与税をテーマとした研修会の講師や執筆のご依頼もお受けできます。

(過去の実績は↑リンク先をどうぞ) - 事務所の特徴(強みや大切にしていること)