相続税はどんな財産に対してかかるんでしょうか?

結論から言えば、

「亡くなった人(以下「被相続人」と言います)が死亡当時に持っていた財産でお金に換えられる価値があるものすべて」

にかかります。

また、たとえ↑これに当てはまったとしても、

「こんなのにまで税金をかけるのはかわいそうだから、これは非課税にしよう」

という財産(=相続税の非課税財産)も存在します。

この記事では、そんな「相続税がかかる財産・かからない財産」の考え方や具体的な種類について解説していきます。

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

【提供サービス】

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発の税金相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

本記事は著作権法上の著作物にあたり、同法に定めるルールに基づかない引用はすべて著作権侵害となります。

ブログ運営ポリシー(著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

目次

相続税がかかる財産には2種類ある

まずは「相続税はこんなのに対してかかりますよ」という話からです。

相続税がかかる財産=「相続税の課税財産」には、大きく分けて以下の2種類があります。

以下、それぞれどんなものが含まれるのかを見ていきましょう!

民法上の本来の相続財産

まず、民法上の「本来の相続財産」とはどんなものでしょうか?

これは、被相続人が亡くなったことによって、相続したり、遺言によって承継した(=「遺贈」といいます)財産のことを指します。

「相続や遺贈で取得した財産」のより具体的な定義を国税庁のページから引用してみると…、

1 相続税がかかる財産

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

とあるように、

- 現金、預貯金、有価証券などの金融資産

- 土地や建物などの不動産

- 家具や車などの家庭用財産

- 宝石や書画、骨董品、ゴルフ会員権、船舶などのぜいたく品

-

被相続人が事業をしていた場合の棚卸資産や減価償却資産、貸付金、特許権、著作権など事業用の資産

などなど、民法上「被相続人固有の遺産」とされるものはすべて相続税の課税の対象となります。

つまり、「これは被相続人自身が持っていた財産だ」と認められるものはすべて相続税の課税対象だ、ということです。

こんなものも本来の相続財産です

上記以外にも、細かいところでは↓こんなものも本来の相続財産に含まれます。

【相続財産に含まれるもの】

- 亡くなった人が生前に払っていた掛金などで解約したらお金が戻ってくるもの

(例:JAの建物更生共済契約の掛金、葬儀会社などに払っていた会費など) - 死亡後に支払われた給与や賞与

- 支払期限が過ぎて未収の状態になっていた家賃や賃料

- 健康保険組合から支払を受けた高額療養費の還付金

- 所得税の準確定申告で戻ってきた還付金

(還付加算金(↓下記参照)は除く) -

上場会社の株式のうち「端株」と呼ばれる、取引の1単元未満の株式

解説記事上場株式の相続では端株(単元未満株)の存在も要チェック!

どれも

「もし亡くなった人が生きていたとしたら、その人にお金として返ってくるもの」

なので、相続財産に含めます。

こんなものにはかかりません

逆に、

【相続財産ではないもの】

- 死亡により戻ってきた老人ホームの入居一時金を遺族が受け取った場合

→死亡時に、亡くなった人から受取人に対して贈与があったと考えます。 - 健康保険組合から支払を受けた葬祭費や埋葬料

→遺族に対して支払われたお金なので相続財産には含まれません。 - 亡くなった人への未支給の国民年金(亡くなった人と生計を一にしていた親族が受け取るもの)

→親族自身の固有の権利として受け取るお金なので、受け取ったその人自身の所得(一時所得)と考えます。 -

所得税の準確定申告で戻ってきた還付加算金

→亡くなった人が払っていたお金ではない+相続人が準確定申告をすることによって戻ってきたお金なので、相続人自身の所得(雑所得)と考えます。

などは、それぞれ書いている理由から相続財産にはあたらないので、相続税もかかりません。

名義ではなく実質で判断します

また、「被相続人固有の遺産」を考えるにあたってはもう1つ重要な論点があります。

それは、名義ではなく実質で判断しますよ、ということです。

実は、相続税の税務調査で指摘されるケースの大半が

「子供や孫名義の預金口座を亡くなった方の相続財産に含めずに申告していた」

など、他人名義の財産を相続財産から漏らしていたケースなんです。

相続税の計算では、たとえ名義は他人でも、実質的に被相続人固有の遺産だと認められるものについては相続財産に含めて申告をしなければいけません。

以上ここまで、相続税がかかる財産の1つ目・「民法上の本来の相続財産」の範囲について解説しました。

相続税法上の「みなし相続財産」

次は相続税がかかる財産の2つ目・「みなし相続財産」についてです。

これは、上で紹介したような被相続人固有の遺産ではないものの、

実質的に遺産と同じ性質を持つものについて、相続財産とみなして相続税を課税しよう!というものです。

どんなものが「みなし相続財産」に含まれるかは相続税法で決められています。

(「相続税法上の」と書いている理由はそこからです)

主なものをピックアップしてみると、

- 被相続人の死亡により受取人に支払われた生命保険契約の死亡保険金

(被相続人が保険料負担者だった場合限定) - 被相続人の死亡により生前の職場から支給された死亡退職手当金

- 生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利

(保険事故未発生で被相続人が保険料負担者だった場合に発生します) - 保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利

- 相続財産法人から与えられた財産

(相続人がいない場合に出てくる話です) - 特別寄与者が支払を受けた特別寄与料の額

- 低額譲受や債務免除など、死亡に起因して被相続人から受けた何らかの経済的利益

- 信託に関する権利(信託受益権)

- 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」や「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」の適用を受けてい場合の管理残額

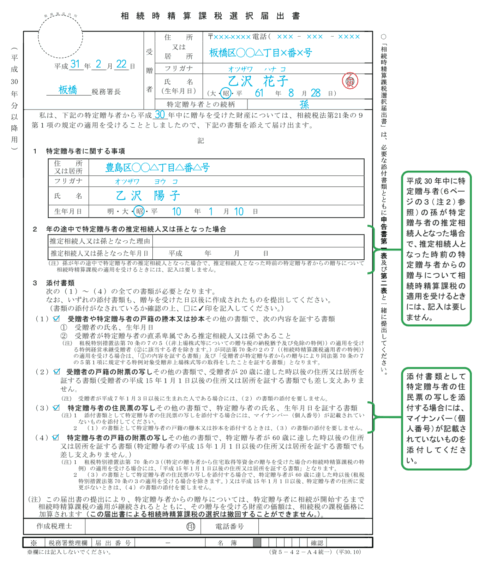

解説記事合計所得金額を要件とする贈与税の3つの非課税特例 - 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前に被相続人からもらっていた贈与財産(暦年課税の贈与財産)

解説記事相続税の生前贈与加算とは?死亡前の贈与財産にも相続税がかかるかも!? -

被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産

解説記事相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットや暦年課税との違いを解説

などがあたります。

(よく出てくる項目のみ太字にしました)

たとえば、上の1つ目に挙げている「被相続人の死亡により受取人に支払われた死亡保険金」をみていくと。

このお金自体は保険会社から支払われるため、被相続人固有の遺産ではありません。

ただ、お金の流れを見ると、その元手は被相続人が生前に払っていた保険料である。

このように、

- 被相続人が生前に保険料を負担していて

-

被相続人が亡くなったことにより保険金が支払われた

のであれば、その保険金も相続財産とみなされて相続税の課税対象になりますよ、という理屈です。

(もし保険料負担者が他人なのであれば贈与税、自分自身であれば所得税の課税対象になります。

また、保険金の支払事由が死亡以外の場合は相続税の課税対象にはなりません。)

相続税がかかる財産のまとめ

以上、ここまで相続税はどんな財産に対してかかるのかという点についていろいろと見てきました。

もう一度まとめると、相続税がかかる財産=「相続税の課税財産」は大きく分けて以下の2つに分類されます。

「意外と奥が深いんやなぁ」と思われたかもしれませんが、基本的な考え方は冒頭にも書いたように

「被相続人が死亡当時に持っていた財産で、お金に換えられる価値があるものすべて」

です。

これに当てはまるものには相続税がかかりますのでお気を付け下さい。

相続税がかからない財産(非課税財産)には何がある?

次は相続税がかからない財産=「相続税の非課税財産」についても見ていきましょう。

冒頭にも書いたように、相続税では

「本当は課税対象なんだけど、こんなのにまで税金をかけるのはかわいそうだからこれは非課税でOKです」

という財産が存在します。

どんなのがそれにあたるのかを紹介してみると。

- 墓所、霊びょう、祭具など、日常の礼拝に要するもの

一定の要件を満たす庭内神しの敷地など、この目的に要する土地等も含みます。

(ただし、商品として、また、骨とう品や投資・投機の対象として所有するものは対象外) - 宗教、慈善、学術、その他公益事業を行う個人などが取得した、その目的での使用が確実な財産

- 地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づき障害者等に支給される給付金の受給権

- 被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険契約の死亡保険金

相続人全員で「500万円×法定相続人の数(相続人が3人なら1,500万円)」までは非課税。 - 被相続人の死亡により相続人が生前の職場から受け取った死亡退職手当金

相続人全員で「500万円×法定相続人の数(相続人が3人なら1,500万円)」までは非課税。 - 個人経営の幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

(相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件) - 国や地方公共団体・公益法人などに寄附をしたもの

(相続税や贈与税の負担が不当に減少される場合は対象外) - 特定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(相続税や贈与税の負担が不当に減少される場合は対象外)

こうした財産が「相続税の非課税財産」として指定さえています。

(よく出てくる項目は太字にしました)

4つ目に挙げている「被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険契約の死亡保険金」は

みなし相続財産の1つ目に挙がっている「被相続人の死亡により受取人に支払われた生命保険契約の死亡保険金」と一見同じに思えます。

が、この2つ、何が違うのかというと、

- 被相続人の死亡保険金は相続財産とみなされて相続税の課税対象になるんだけど

-

そのうち相続人が受け取ったものについては※一定額まで相続税を非課税にしてあげよう

※一定額=「500万円×法定相続人の数(相続人が3人なら1,500万円)」

という流れなんですね。

このように、

「本当は課税対象なんだけど、こんなのにまで税金をかけるのはかわいそうだからこれは非課税でOKです」

と法律上決められている財産のことを「相続税の非課税財産」と呼び、

これらに対しては相続税は一切かけない、という取り扱いになっています。

相続税はどんな財産にかかる?のまとめ

以上、この記事では「相続税がかかる財産・かからない財産」の考え方や具体的な種類について詳しく解説してみました。

- 相続税の課税対象になるのは「お金に換えられる価値があるすべての財産」であり、

その中身は、民法上の本来の財産と相続税法上財産とみなされるものとに分けられる -

相続税がかからない財産は法律上種類が限定されている

この2点を押さえていただければと思います!

【関連記事】

- 生命保険金や退職手当金の非課税を計算する際には「法定相続人の数」に要注意です。詳しくは↓

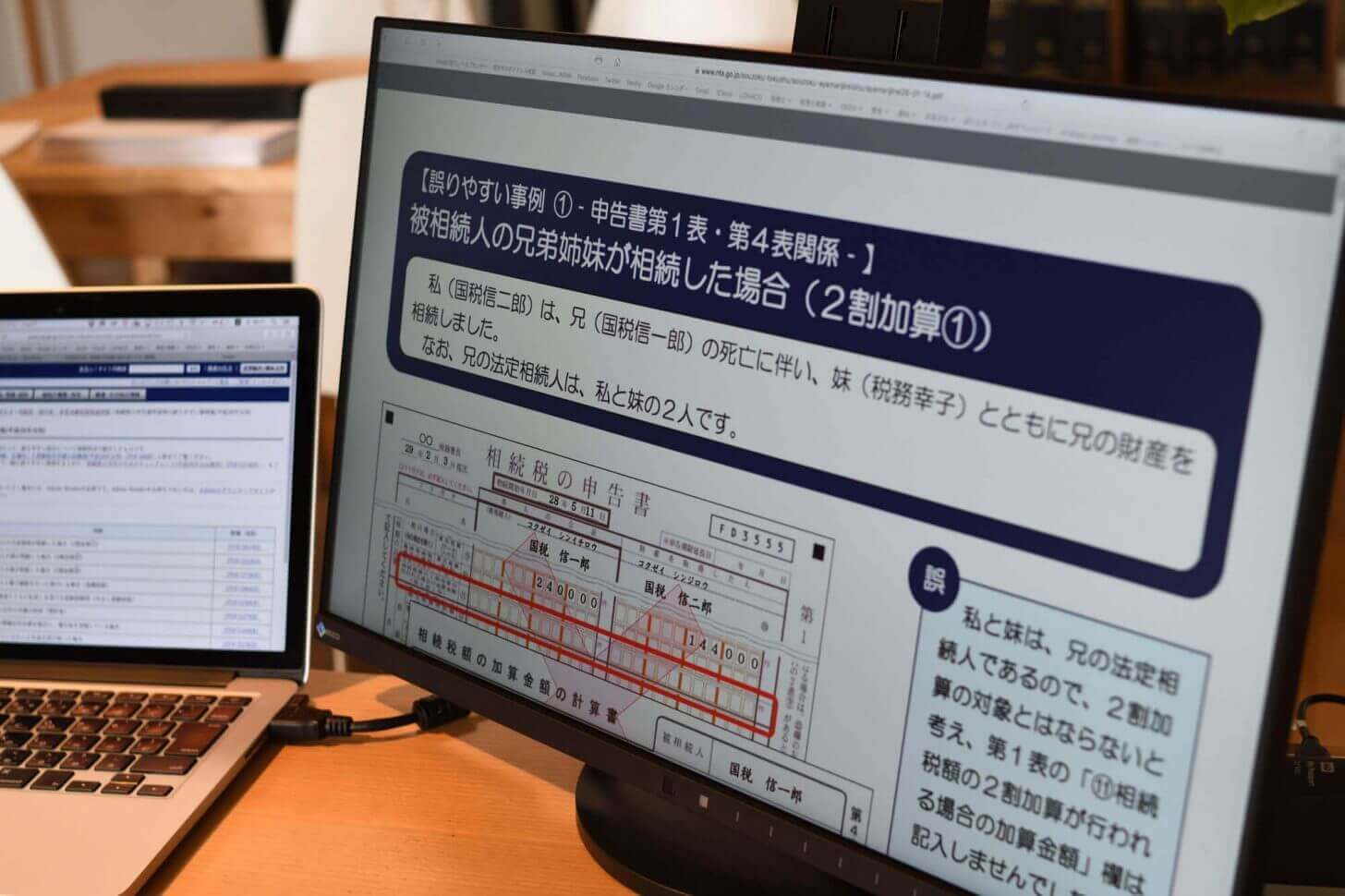

民法と相続税法の法定相続人の違い【相続放棄と養子に注意】 - 「相続税の申告のしかた」は申告書の書き方を知るのに便利

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ【全国対応可】

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発の税金相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ【全国対応可】

- 相続税や贈与税をテーマとした研修会の講師や執筆のご依頼もお受けできます。

(過去の実績は↑リンク先をどうぞ) - 事務所の特徴(強みや大切にしていること)