2015年に「ここまでなら相続税はかからないですよ」という相続税の基礎控除がそれまでの6割に引き下げられた影響もあるのか、

最近は相続税対策の一環として家族間で生前贈与をする方が増えているようです。

この記事を見ているあなたも

「こないだ両親や祖父母からお金をもらった」

という人の1人かもしれませんね。

もし、1/1〜12/31の1年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合、もらった人に贈与税がかかります。

「当てはまるわ〜」という方は申告を忘れないようにしましょう。

この記事では【贈与税の基礎知識】と題して、

-

他人(家族・友人・赤の他人など)からお金などの財産をもらった場合にかかる税金=贈与税とはどんな税金なのか

について詳しく解説していきます。

この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。

事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。

詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。

当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。

ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)

このページの目次

贈与税ってどんな税金?

まずは「贈与税ってどんな税金?」というところを掘り下げていきましょう。

贈与税は、

-

生きている人からタダで財産をもらった場合に、その財産をもらった人にかかる税金

です。

「生きている人から」

「タダで」

財産をもらった場合に、

その「もらった人に」

かかる税金、というところが大きな特徴です。

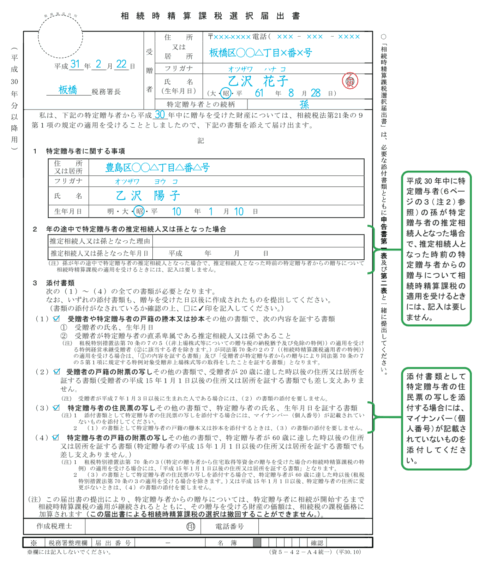

贈与税の計算方法は2つある【暦年課税と相続時精算課税】

そして、贈与税の計算方法には大きく分けて以下の2つのやり方があります。

- 暦年課税…通常の贈与税の計算方法

-

相続時精算課税…親子間や親孫間の贈与でのみ選択が可能な方法

これらのうち、この記事では一般的な計算方法である暦年課税を解説していきます。

暦年課税の計算方法は?

では、暦年課税の贈与税はどうやって計算するんでしょうか?

以下の算式を組んで求めていきます。

数字にあてはめてみると↓こんな感じです。

【1年間に親から500万円をもらった場合の贈与税】

(5,000,000円(贈与税の課税価格)–1,100,000円(贈与税の基礎控除))×15%-100,000円(税率)=485,000円(贈与税)

親から500万円をもらった(てか、もらってみたい)場合、その1割弱の485,000円を贈与税として払わなきゃいけない、ということになりますね。

以下、上の算式の中で見慣れない言葉や注意点(リンクを貼っている部分)について順番に解説していきます。

「その年分」=1/1〜12/31までの1年間を区切りとして計算する

まずは算式の出だしにある「その年分の」という言葉について。

贈与税は1/1〜12/31までの1年間をひと区切りとして計算します。

この間にいろんな人からもらった財産の金額の合計が贈与税の基礎控除(110万円)を超える場合に贈与税はかかります。

「贈与税の課税価格」とは?

そして、その次にある「贈与税の課税価格」という言葉について。

「贈与税の課税価格」って何?と思われるかもですが、これは、もらった財産の税金計算上の価値を金額に直したものです。

この金額が贈与税の課税対象額となります。

実はこれが結構奥が深くて。

たとえば、

-

100万円の現金をもらった場合の贈与税の課税価格

→現金の価値である100万円 -

宅地(上に家が建っている土地)をもらった場合の贈与税の課税価格

→路線価方式or倍率方式のいずれかを使って求めたその宅地の評価額

と単純ですが、

と、なんだか一気にゴチャゴチャしてきます。

贈与税や相続税は、土地や家、株式など、現金に限らずすべての財産に対して課税される税金なので、

こうした財産をもらった場合、

「公平に見たその財産の税金計算上の価値」を金額に直す必要があるんです。

(これを財産評価と呼びます。(参考財産評価とは))

贈与税の計算はここが一番難しかったりします…。

(税理士の腕の見せ所でもありますね)

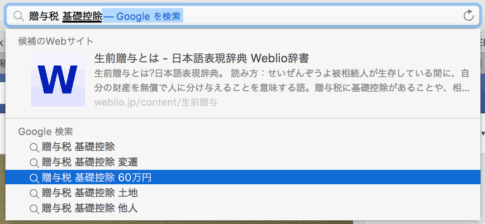

贈与税はいくらからかかる?(年間110万円超から)

贈与税の課税価格を求めたら、お次はそこから贈与税の基礎控除を引きます。

金額は110万円です。

もし、課税価格から110万円を引いたらゼロかマイナスになる場合(課税価格≦基礎控除の場合)は贈与税はかかりません。

つまり、贈与税は課税価格が110万円を超えてはじめてかかる(具体的には110万1,000円から)、ということですね。

基礎控除は「もらった人単位」で年間110万円まで

ただ、これについても注意点が1つあって。

贈与税の基礎控除は、財産をもらった人単位で年間110万円までです。

ということは、

- 1人の人から500万円もらおうが

-

5人の人から100万円ずつ、合計500万円もらおうが

贈与税の計算で引ける基礎控除の金額はどちらも110万円で変わりません。

(→どちらであっても、500万円から110万円を引いた390万円に対して贈与税の税率がかかる、ということです。)

「5人からもらってるから基礎控除はそれぞれの分から引けるんちゃうん!?」

とはならないので要注意です!

贈与税の基礎控除は昔は60万円でした、というちょっとマニアックな話は↓こちら。

贈与税の基礎控除はいつから110万円?昔は60万円でした

贈与税の税率は2種類ある

基礎控除を引いたら、残った金額に対して贈与税の税率をかけます。

ここで、上で紹介した数字が入った具体例をもう一度持ってきますが、

【1年間に親から500万円をもらった場合の贈与税】

(5,000,000円(贈与税の課税価格)-1,100,000円(贈与税の基礎控除))×15%-100,000円(税率)=485,000円(贈与税)

これ、「親から」となっているのが実はポイントなのです!

というのも、現在贈与税の税率は2種類あって、

- 特例税率(低い)…1/1現在で18歳以上の人が自分の両親や祖父母など(直系尊属)から一定額以上の財産をもらった場合に適用

-

一般税率(高い)…上に当てはまらない場合に適用

というように、成人した人が両親や祖父母からもらった場合とそれ以外とでは税率が違うんです。

全くの赤の他人からの場合、上の具体例の贈与税の計算は↓こうなります。

【1年間に赤の他人から500万円をもらった場合の贈与税】

(5,000,000円(贈与税の課税価格)-1,100,000円(贈与税の基礎控除))×20%-250,000円(税率)=530,000円(贈与税)

と、税額は45,000円高くなります。

これらの税率の違いについては、「贈与税の2つの税率・特例贈与財産と一般贈与財産の違いとは」という記事で詳しく解説しています。

以上、ここまで暦年課税の計算方法のアレコレを詳しく解説してみました。

お客さんからよく受ける質問2題

続いては、「お客さんからよく受ける質問シリーズ」として、贈与税に関して私自身がよく聞かれる質問を2つ紹介します。

生前贈与しておけば相続税は絶対にかからない?

まず1つ目は↓こちらです。

たとえ110万円以内の贈与でも、遺産を承継した人が死亡日からさかのぼって(注)3年間にもらっていた分は「生前贈与加算」として相続税の課税対象となります。

(注)2024年以降の贈与は7年前までカウントします。

↑こうお答えすると、皆さんいつもビックリされます(^^;

「どっちも非課税やと思ってたのに!」と…。

ただ、この「生前贈与加算」という規定には細かい要件がいくつかあるので、

単に「相続人だからor相続人じゃないから生前贈与加算の対象or対象外!」というわけではありません。

詳しくは「相続税の生前贈与加算とは?死亡前の贈与財産にも相続税がかかるかも!?」という記事で解説しています。

家族から生活費や入学・結婚資金をもらったら贈与税がかかる?

2つ目は↓こんな質問です。

一部を貯金に回していたら(=蓄財の対象になるものについては)、そのお金には贈与税がかかります。

たとえ数百万円という金額でも、家族間で必要な都度行う生活費などの資金援助には贈与税はかかりません。

ただ、もしそれが蓄財につながっているのであれば、その貯めた金額には贈与税がかかりますし、

家族や親族以外の赤の他人からの場合はこのような決まりはありません=もらったお金の全額に贈与税がかかります。

これも要件などを話し出すと長くなるので、「仕送りや入学・結婚資金をもらうと贈与税はかかる?」という別記事でまとめています。

【まとめ】贈与税の申告義務がある方は忘れずに申告を!

以上、ここまで、「贈与税ってどんな税金?」というところをいろいろと掘り下げてみました。

この記事をご覧のあなたが気になっているのは

「贈与税って申告しなければバレるの?」

という点かもしれません。

これについては、正直言って、一部の場合を除き贈与税だけを単独で調査して追徴されることはほぼ無いです。

ただ、もちろんそれも絶対ではありません。

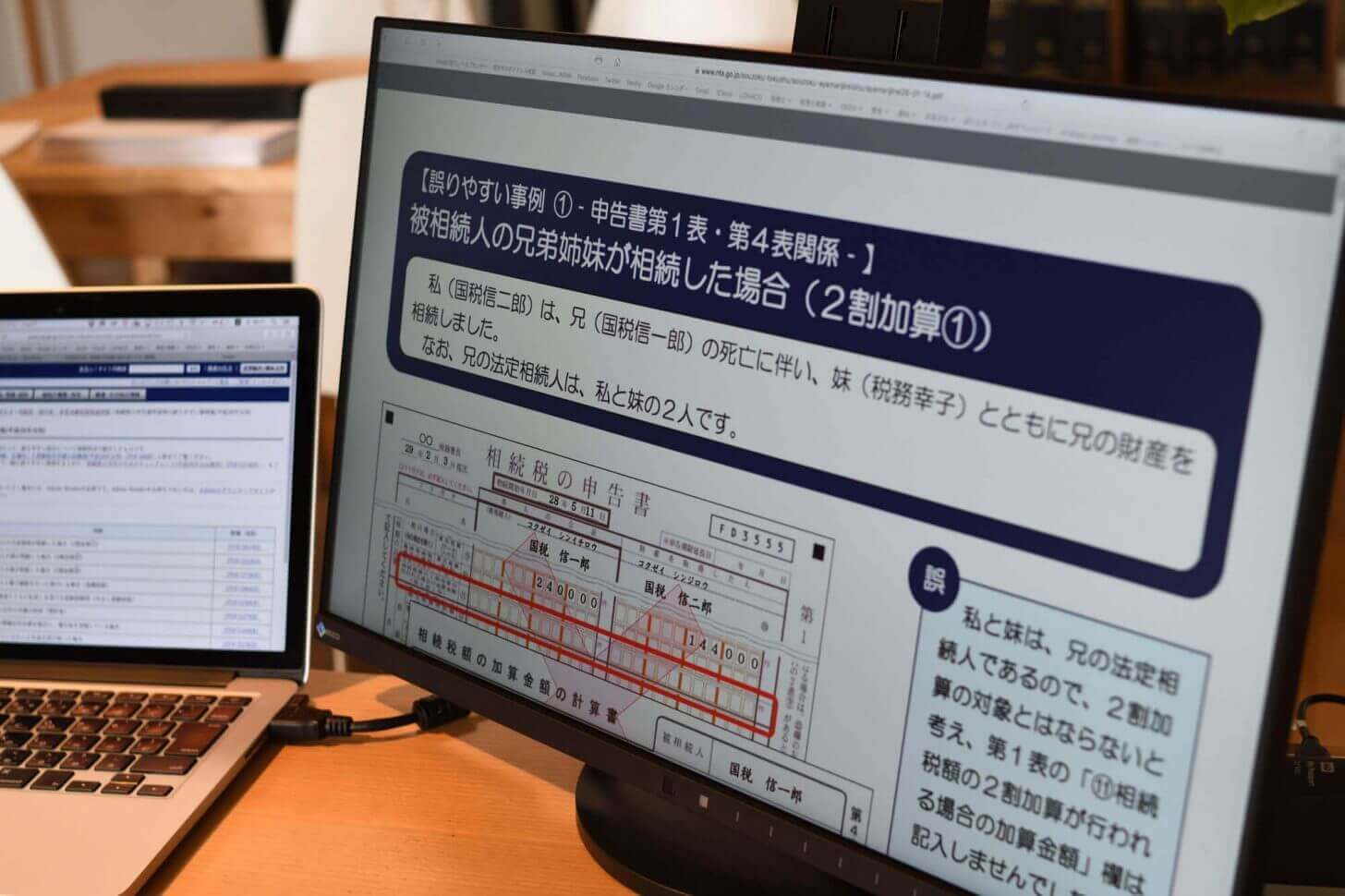

国税庁が出しているプレスリリースの中には↓こんな文言が挙がっていますし、

相続税の補完税である贈与税についても、積極的に資料情報を収集するとともに、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努め、無申告事案を中心に贈与税の調査を的確に実施しています。

令和4事務年度においては、実地調査件数は2,907 件(対前事務年度比122.0%)、追徴税額は79億円(同115.1%)でした。

以下のようなケースがあった場合はその情報が税務署に行っていますので、

適性に申告をしていなければあとで税務署から問い合わせが入る可能性が高いです。

- 不動産の所有権移転登記をした場合

- 自宅の共有持分の割合と住宅ローンの負担割合が一致しない状態で住宅ローン控除の申告をした場合

- 1回100万円を超える額の保険金を受け取った場合

-

保険契約(生命保険など)の契約者を変更した場合

こうしたケースに当てはまる場合、状況次第で、贈与税に限らず相続税や所得税の対象になることもあるので要注意です。

国税庁からは簡易な内容であれば自分で贈与税の申告ができるようなサイト↓も公開されています。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

無申告がバレた場合、本来の税額に加えて利子(延滞税)やら罰金(加算税)やら、余計な負担まで付いてきます。

法律で決められた申告と納税の義務はしっかりと果たすようにしていきましょう。

【関連記事】

- 相続税と贈与税は2024年からこう変わった!改正点を徹底解説

- 贈与税が相続税の補完税とされる理由【相続税と贈与税の関係】

- 合計所得金額を要件とする贈与税の3つの非課税特例

- 特定贈与財産とは?贈与税の配偶者控除相当額は相続税も無税でOK

わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。

- 提供しているサービス

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ

相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています

単発スポット相談

- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ

- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)

- 研修動画販売(相続税)

セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます

また、財産をあげた人ではなくもらった人にかかる税金だ、という点も注意ですね。