当ブログのうち相続税の申告書作成にあたって知っておくべきノウハウを解説している記事を集めました。

一般の方で相続税の申告書を自作したいという方は是非参考にしてください。

相続税の申告書を作成するにあたってはどんな書類(資料)が必要になるのでしょうか。 亡くなられたご本人に関する資料、相続人に関する資料、財産に関する資料、債務や葬儀費用に関する資料、生前贈与に関する資料など、 正しい申告書...

当ブログのうち相続税の申告書作成にあたって知っておくべきノウハウを解説している記事を集めました。

一般の方で相続税の申告書を自作したいという方は是非参考にしてください。

相続税の申告書を作成するにあたってはどんな書類(資料)が必要になるのでしょうか。 亡くなられたご本人に関する資料、相続人に関する資料、財産に関する資料、債務や葬儀費用に関する資料、生前贈与に関する資料など、 正しい申告書...

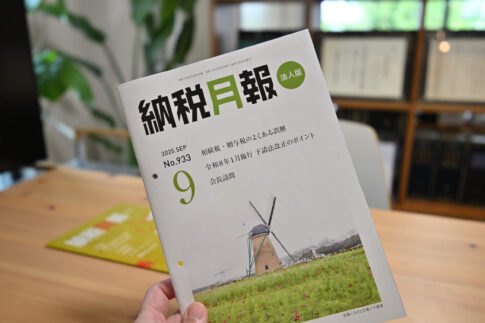

この度、納税協会が発行する納税月報2025年9月号に寄稿しました。 4度目のご依頼となった今回のテーマは「相続税・贈与税のよくある誤解」。 相続税や贈与税に関して一般の皆様が抱きがちな「よくある誤解」について、 それぞれ...

2025年7月1日、令和7年分の相続税・贈与税の計算で用いる相続税路線価(以下「路線価」)が国税庁から発表されました。 4年連続で上昇、かつ、上昇率も2010年以降最大という全国の傾向は私の地元・京都市内にもそのまま現れ...

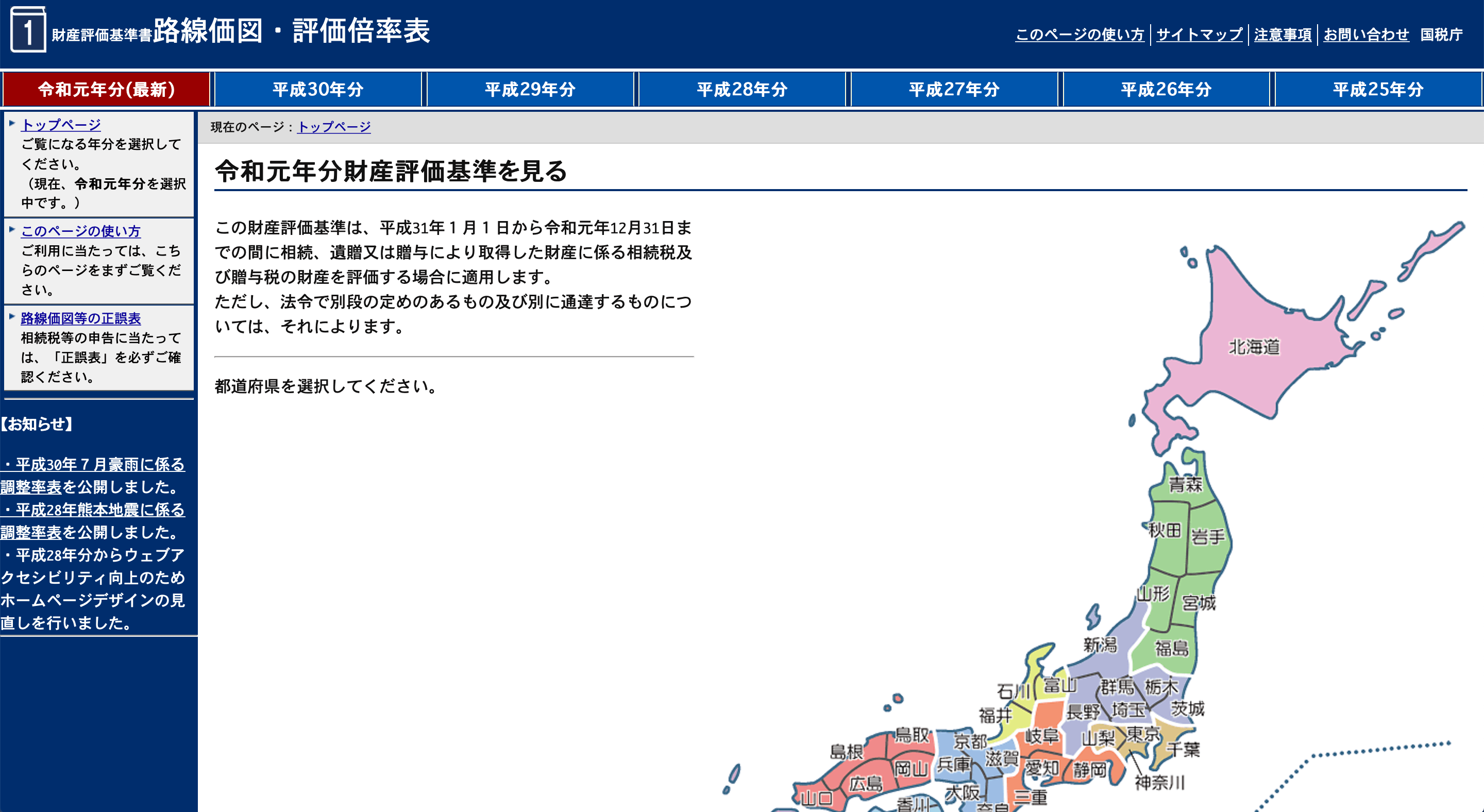

相続税や贈与税の計算に必要な相続税路線価(以下「路線価」)は毎年7月1日公開です。 2025年(令和7年)分も例年通り、7月1日(火)に国税庁の財産評価基準書というページにて公開されます。 国税庁からもそんな↓プレスリリ...

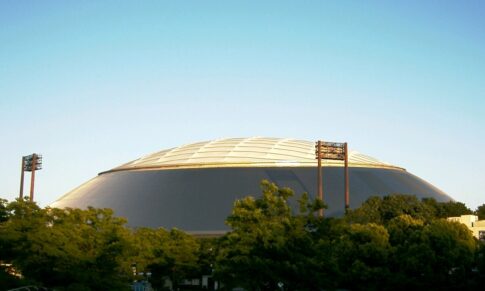

元ブルーウェーブファンで現在もイチローを応援している、野球好き税理士のびとうです。 突然ですが、 「これは建物なの?それとも構築物?」 と迷うときはないでしょうか。 建物と構築物はそれぞれざっくり 建物=屋根や周壁などを...

2024年7月1日、相続税や贈与税の計算で用いる令和6年(2024年)分の相続税路線価(以下「路線価」)が国税庁の財産評価基準書のページで公開されました。 調査対象となった府内7762地点の平均は、去年に比べて2.4%上...

2024年1月から、居住用の区分所有マンションの相続税評価額(相続税贈与税課税上の財産価値)の計算方法に見直しが入りました。 これにより、世の中には「タワマン(タワーマンション)節税が終わりを迎えた」とのネット記事がたく...

令和5年7月3日(月)、相続税や贈与税の計算で用いる令和5年(2023年)分の路線価が国税庁の財産評価基準書のページで公開されました。 3日公表されたことしの路線価では、京都府内の7838地点の平均が去年と比べて1.3%...

令和3年7月1日(木)、相続税や贈与税の計算で用いる令和3年(2021年)分の路線価が国税庁の財産評価基準書のページで公開されました。 全国約32万地点の標準宅地は全国平均で前年に比べ0.5%下落した。 新型コロナウイル...

「ちょっとした相続なので税理士に頼まず自分で申告したい」 という一般の方も。 「相続税の申告書はたまにしか作らない」 という税理士(とその事務所職員)も。 相続税の申告書を作るなら、国税庁が出している「相続税の申告のしか...

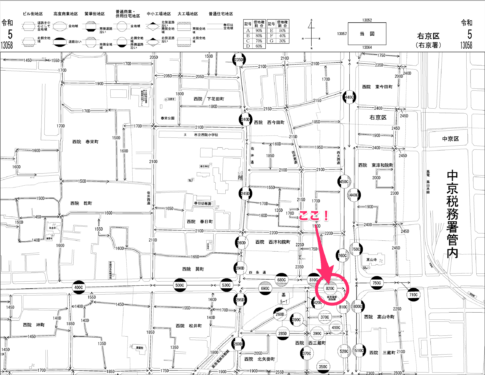

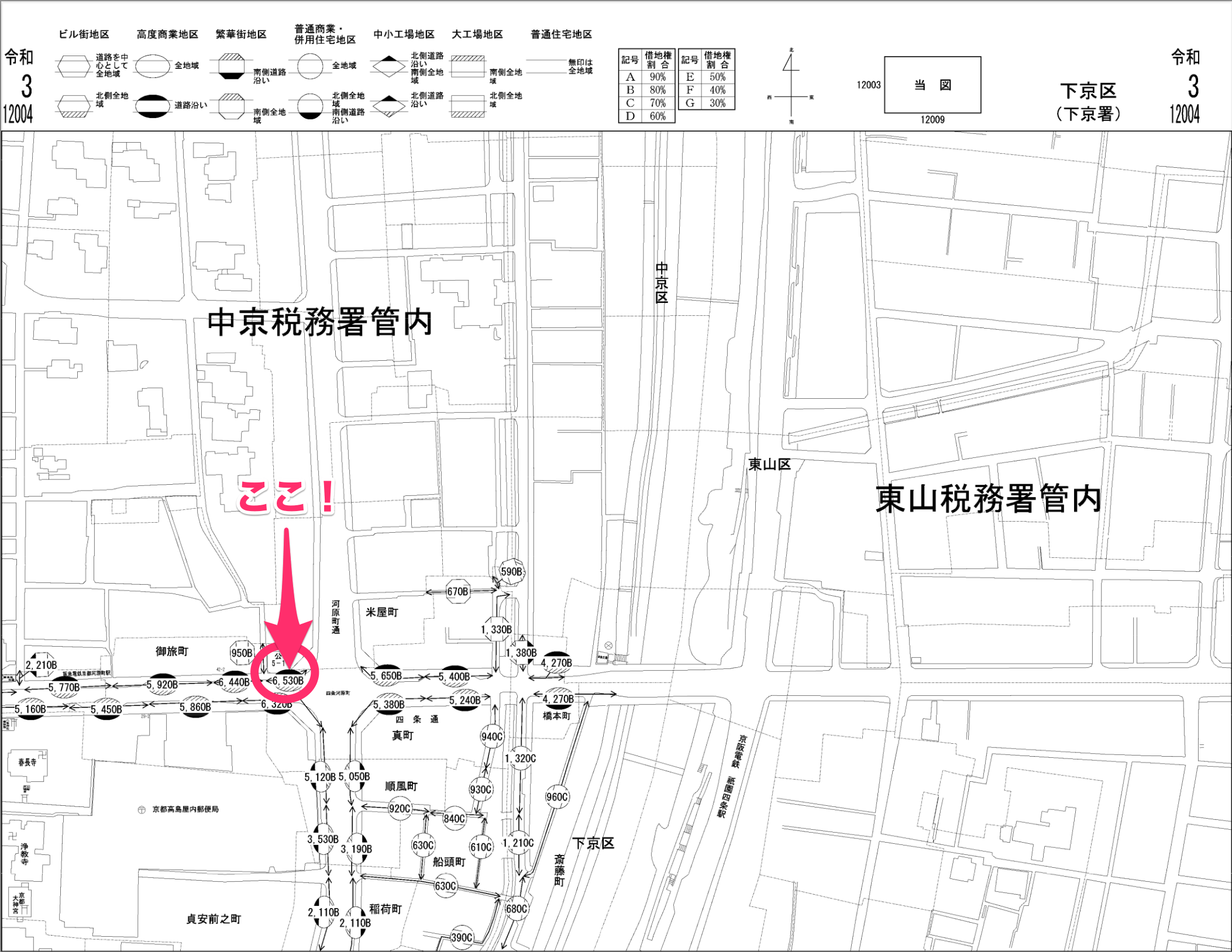

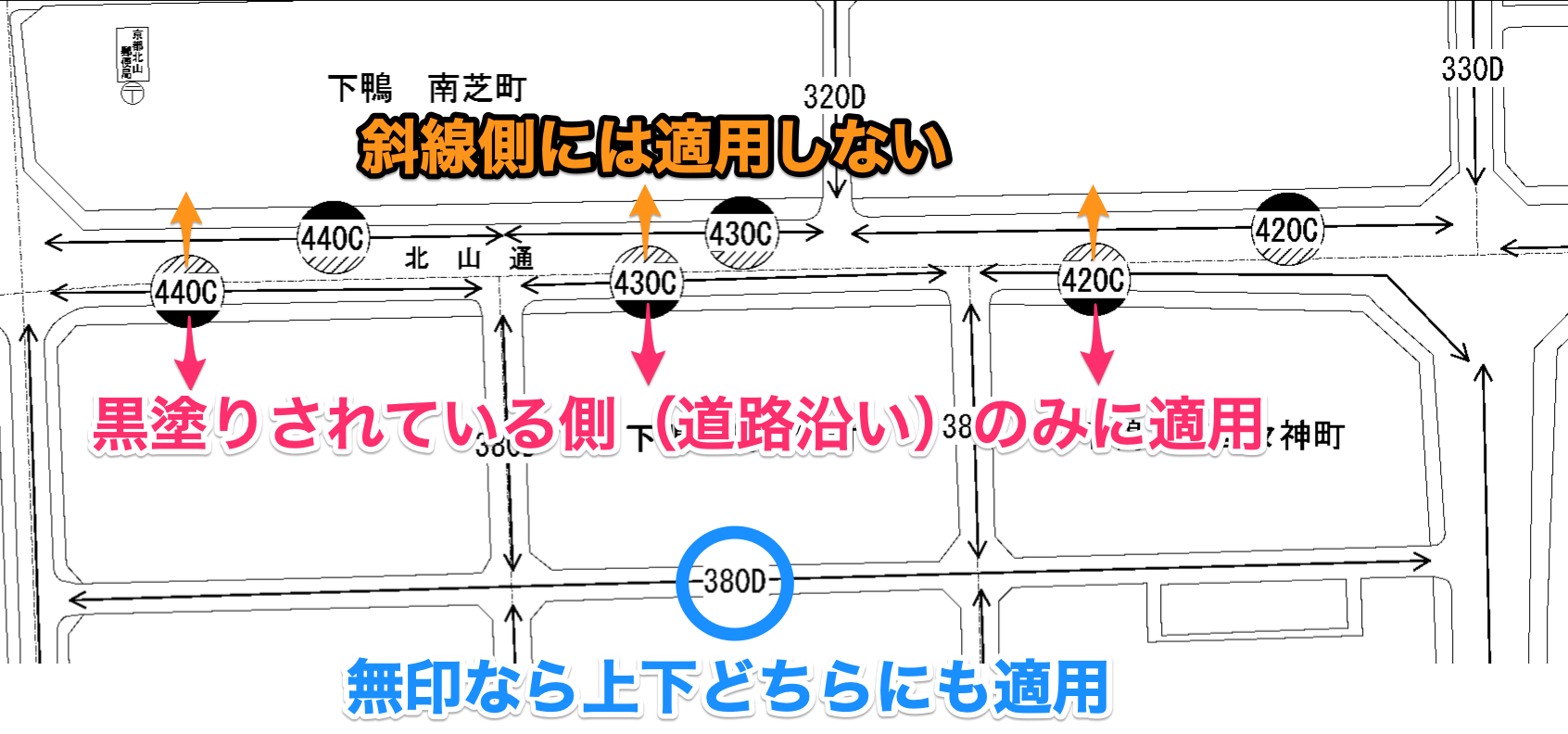

「路線価方式」で土地の相続税や贈与税を計算するときは必ず見ることとなる路線価図。 ↓こんな見た目をしています。(私の事務所周辺の路線価図です) この記事では、この路線価図の見方(路線価図から何がわかるのか)を画像を使って...

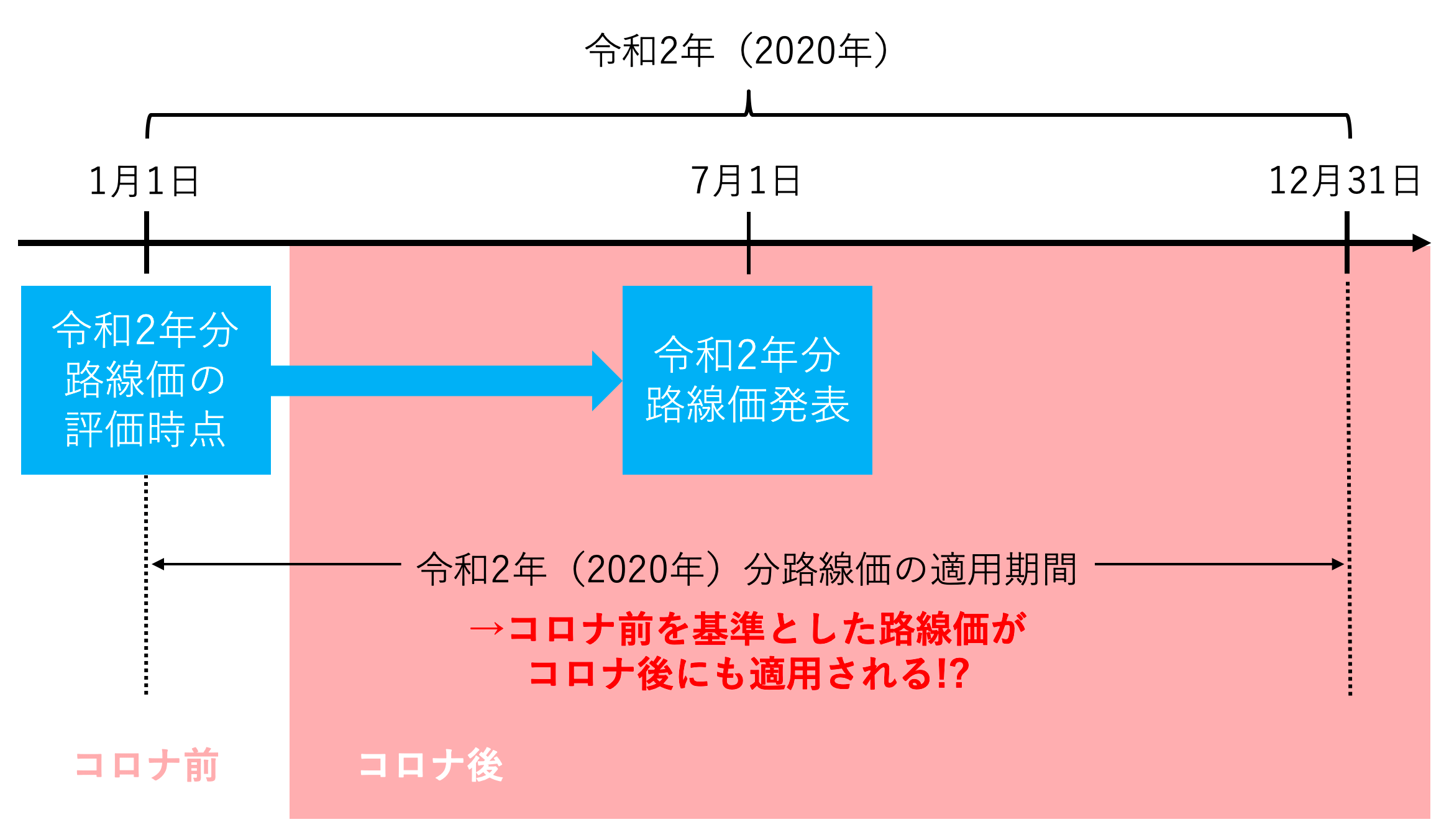

令和2年7月1日(水)、相続税や贈与税の計算で用いる令和2年(2020年)分の路線価が国税庁の財産評価基準書のページで公開されました。 21の都道府県で去年を上回り、全国の平均も去年より1.6%上がって5年連続で上昇しま...

このブログでよく読まれている記事の1つに「地番から住所(住居表示)を調べる方法」があります。 税理士として相続税の申告業務をしていると「この地番の土地の場所が知りたい」ということがよくあるので、 そんなニーズをお持ちの方...

亡くなった方の遺産の中に上場株式が含まれていた場合、 生前に口座を開設していた証券会社以外に、株主名簿管理人である信託銀行などにも必ず株式の残高の照会を行いましょう。 なぜなら、そこに端株(単元未満株)が遺されているかも...

相続税や贈与税を計算する上で、都市部にある土地の相続税評価額(=税金計算上の価値)を求めるために使う相続税路線価(以下「路線価」)。 この路線価は国税庁の財産評価基準書というサイトで公開されています。 この記事では、その...

2017年5月から始まった「法定相続情報証明制度」。 2018年の4月からは「法定相続情報一覧図」の相続税の申告書への添付が可能になり、我々税理士にとっても身近な書類になりました。 この記事では、 「自分で相続登記や預金...

2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」なるものが始まりました。 「法定相続情報証明制度」について:法務局 これ、いったいどんな制度なんでしょうか? 私(税理士をやっています)自身の知識の整理も兼ねて、今日はこの...

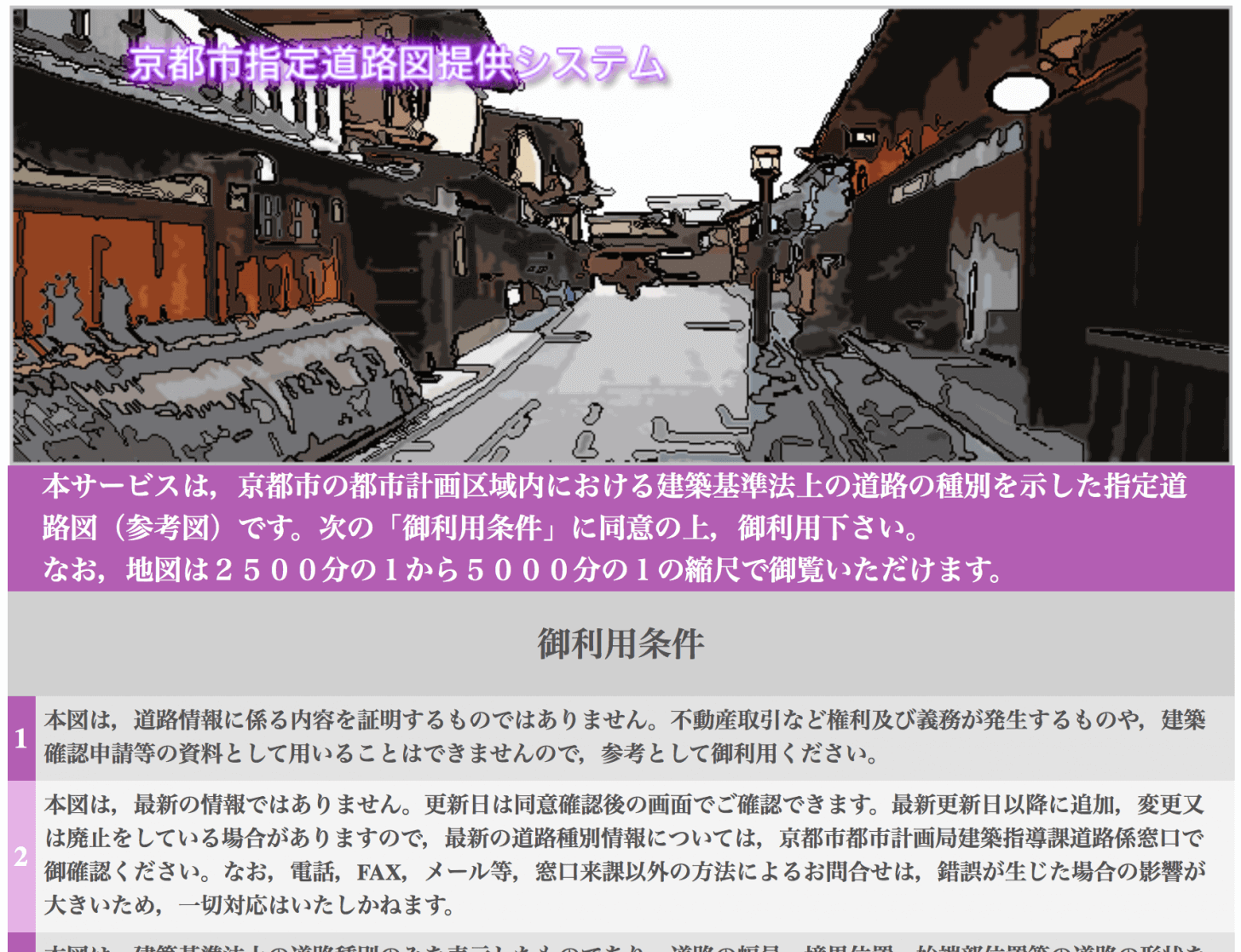

前回の記事で 「相続税の計算をするときはいつもこんなとこチェックしてますよー」 という話をしたので、今日もそんな話をいってみます。 私が土地の相続税評価額を計算するときに最初に必ずやっていること。 それは、評価するすべて...

税理士として相続税の計算をしていると、必ず出てくるのが土地(宅地や農地、山林、雑種地など)の評価額を出す作業です。 土地の評価額を出すにはいろんな要素を考慮する必要がありますが、その中のひとつとして挙げられるのがその土地...

不動産の登記や固定資産税・相続税などの税金の計算で目にする土地の「地番」。 コレ、住所とは全く異なるモノです。 地番とは…登記されている土地の1筆ごとに振られた番号(法務局が付ける) 例:大阪府大阪市梅田一丁目5番 住所...

この記事は2016年9月21日に書いています。 突然ですが、 「今日(2016.9.21)から10ヶ月後はいつですか?」 と聞かれたらあなたはどう答えますか? 「2017年7月21日です」 と答えますよね? じゃあ、どう...

相続税の申告書に添付すべき書類の1つに遺産分割協議書があります。 遺言書があってそのとおりに財産を取得して申告する場合には不要ですが、 それ以外の場合、特に「小規模宅地等の減額の特例」や「配偶者の税額軽減」の規定の適用を...

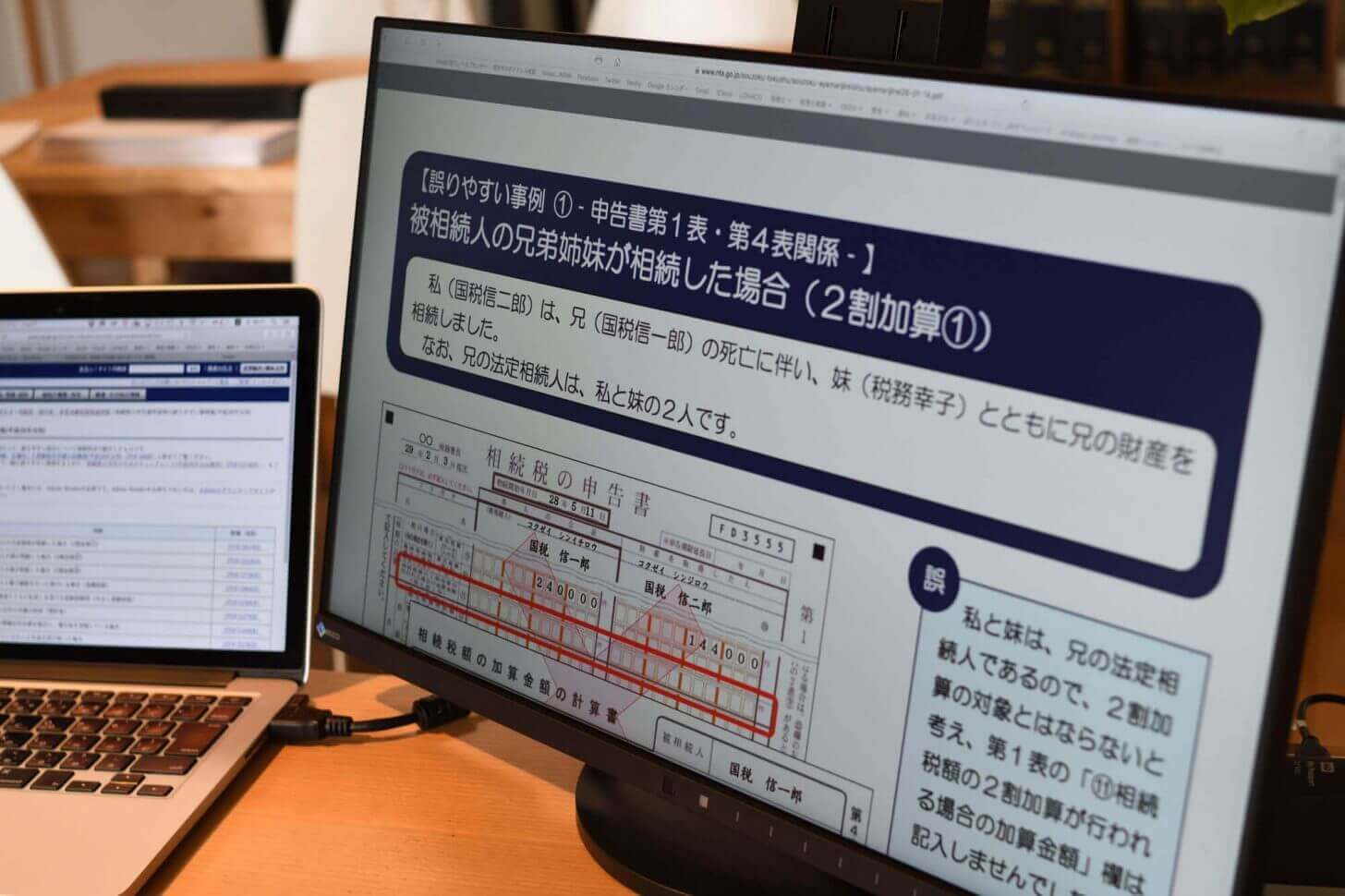

我々税理士も、そして、税理士に相続の仕事をお願いしたい!という一般の納税者の方も。 両方にとって見逃せないのが、国税庁のホームページにあがっている「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」というコーナーです。 相続税の申...

以前、当サイト内の「建物(家屋・倉庫など)の相続税評価の方法【自用と貸家】」という記事では、家屋をはじめとする建物の相続税評価の方法を紹介しました。 建物は 「建物の固定資産税評価額×1.0」 が相続税評価額となるため、...